TOMIXの40周年記念製品の2228 国鉄DD13-600形ディーゼル機関車(寒地型)が入線しました。一般型も欲しかったのですが、予算の関係で寒地型のみの導入となっています。

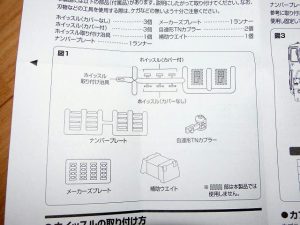

主な付属品はホイッスルとナンバープレート、メーカーズプレート、TNカプラー、補助ウェイトです。ホイッスルはカバー付とカバーなしの付属となりますが、寒地型なのでカバー付でいいのかな。

写真では分かりづらいですが、窓内にデフロスタの印刷表現があります。また、スノープロウはカプラーと一体型ですので、一般型に改造するのは無理っぽいです。 ところで、入れ替えだけではなく小区間の旅客・貨物の牽引もしていたDD13ですが、SGがついていないのに冬期の旅客列車を牽いていた時はどうしていたのかなと思っていたところ、ネットの掲示板で暖房車(ホヌ30)と組んで水郡線を走っていたという情報が有り、ちょっと萌えております。ということで、ナンバーは郡山に配置されていた620番にしようと思っています。 それでは。<(_)>

桜咲く。

桜咲かず。

TOMIX エ1形 入線

TOMIX 8716 エ1形が入線しました。 昨年に発売されたTOMIX 8704 ワム3500形の単なる塗り替え品バリエーションモデルです。(^^; (ワム3500の記事:「TOMIX ワム3500形 入線」(←クリックして下さい。))

ローマ字表記ではType E1となっており、字面だけなら積荷を2段積みにして時速200km以上で走りそうな雰囲気ですが、「ロ」の特殊標記符号が付されていますので時速65km止まりです。(^^;;

標記は「北上機関支区 北上駅常備 ロエ205」です。

屋根はツルツル、妻面は両端とも同じ造形です。 個人的にはこういう事業用車両は大好きで、発売は大歓迎です。救援車ですのでこの車両が大活躍をしてもらっては困りますが、機関区の片隅にどうでしょうか。 それでは今日はこのあたりで失礼いたします。<(_)>

アイ・オー・データ機器 HDL2-AA0/E 導入

先日、ファイルサーバーとして使っていたラトックシステムのRS-EC32-CLDがお亡くなりになりました。今回お亡くなりになったRS-EC32-CLDです。丸4年の間、RAID1(1TB×2台)で何の不満もなく使っていましたが、スリープ状態に移行するとネットワークから見えなくなってしまう現象が発生し、とりあえず主電源のオフ・オンで対応していたところ、それから3日ほどで主電源のオフ・オンをしてもLAN経由の一切のアクセスができなくなりました。幸いにもUSB3.0接続でのデータのサルベージは問題なく行うことができ、事なきを得ましたが…。USBでもつながる仕様で良かったです。(^^;

ということで、後継機として選んだのがアイ・オー・データ機器のHDL2-AA0/Eです。挑戦者ブランド品?と思ってしまうほどシンプルな外装です。今回購入した機種はHDD無しモデルなので、HDDは今まで使っていたものを再利用する予定です。後で書きますが、HDDの再利用が理由で少し面倒なことになりました。

本体と付属品です。HDDのマウントは、付属の取っ手付マウンターをHDDにねじ止めして、本体の上部の蓋を外して差し込むように行います。蓋はドライバーを使わないで外すことができます。

本体の重さは943g、HDD(2台)の重さはマウンターを取り付けて1,300gです。合わせて2.2kg超となりますが、組み込んで手に持つとずっしり感があります。

上部の挿入口を開けてHDDをマウントしたところです。あとは蓋を閉めるだけでHDDが固定されます。

前面下部にはUSB2.0ポートと電源ランプ、HDDランプがあります。説明書にはディスクアクセス時にHDDランプが緑色に点滅すると書いてありましたが、ネットの情報では点滅はしないようです。(点きっ放しです。) 裏面には冷却ファングリル、電源ボタン、USB2.0ポート、USB3.0ポート、LANポート、ケンジントンセキュリティースロット(盗難防止用)等があります。 なお、前後のUSBポートですが、プリンタや増設HDDがつなげられるようです。

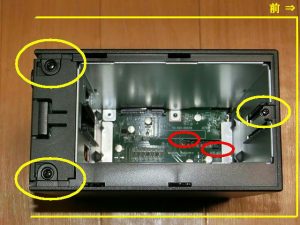

ちょっと寄り道して筐体カバーを外してみます。 まず、上部3箇所、底部3箇所のビスを外します。側面カバーはコの字形になっており、上部3箇所(1枚目の写真の黄色丸内)のビスと筐体両側面奥(1枚目の写真の左側の上下)の内側にあるツメで固定されており、側面カバーを上に持ち上げてツメを外して広げながら手前に引くように分離します。また、背面と底面カバーは一体になっており、基板・HDD鋼板ケースとは下部3箇所(2枚目の写真の黄色丸内)のビスと内部基板の開口とのツメ(1枚目の赤丸内のツメ)で固定されているので、これを外して基板・HDD鋼板ケースを斜め上に持ち上げるよう分離します。

カバーを外した後の写真です。基板は本体の底面と片側側面にあり、写真に写っているのは側面の基板です。基板右上にRTCバックアップ用と思われるボタン電池が見えますが、交換が出来ないような雰囲気です。

背面から見た写真と冷却ファンの銘板です。筐体カバーを外してみたのはこれを見るのが理由でした。後でも書きますが冷却ファンがスリープ時にも止まらない仕様なので、温度センサーを自作して取り付けようと思い、冷却ファンの仕様が知りたかったのです。

早速、天井裏に設置して使い始めました。とりあえず気づいた点を書いておきます。 ・起動にはHDDをマウントしてから、ファームウェアのインストールが必要である。 ・ファームウェアはアイ・オー・データ機器のホームページからダウンロードする。 ・ファームウェアの保存媒体はUSBメモリでもUSBカードリーダー+メモリカードでも良い。(1GB以上) ・ファームウェアを本体に導入するときに、電源ボタンを押してから1分間ほどランプが緑色に点滅してから、パペポと音が鳴って橙色の点滅に移行する。(ランプが緑色に点滅することについては説明書に記載が無い。) ・HDDはNTFSフォーマットでないと電源ランプが橙色の点滅に移行してから先に進まない。(HDDのファイル形式については説明書に記載が無い。)(私はここで躓きました。USBメモリ内に残されるログを見ると、HDD内で領域を確保したかしているかで途切れています。しばらく悩んだ末に、マウントしたHDDがexFATでフォーマットされた再利用品だったことを思い出してNTFSにフォーマットしなおしました。(前機種のRS-EC32-CLDはexFAT限定でした。)また、なぜかHDDのボリュームがいくつもの領域に別れており、さらにWindowsの「コンピューターの管理」から消せない領域があったので、コマンドプロンプトから「delete partition override」やらで、フォーマットを行う前にHDDは2台とも単一ボリュームにしておきました。領域消去の詳しい方法はネットで検索すれば分かると思います。それよりも問題なのは、領域消去やフォーマット作業に3.5インチのSATA HDDをパソコンに接続する装置が必要なことです。私は休止させていたデスクトップパソコンを引っ張り出してきて作業を行いましたが、ノートパソコンしか持っていなかったりすると新たな投資が必要となります。) ・HDDを正常に認識しているとHDDランプは緑色に点灯するが、ディスクアクセス時に点滅することはない。(説明書が間違っている。) ・スリープ時にHDDがスピンダウンするが、冷却ファンは止まらない。(説明書に記載があります。事前に知っていましたが、周囲温度が低くても回ったままです。それほど五月蝿くはないですが騒音源となります。) ・本機のUSB3.0ポートに接続した外付けUSB-HDDから本機内部のHDDへのデータ転送速度は40MB/s位で微妙な速度だった。 と、こんなところです。 モードはRAID1に似た特徴を持つ拡張ボリュームにしました。RAID1と違って、データが増えてきたらHDDを差し替えるだけで容量を増やせるらしいので・・・。 それでは今日はここまでです。<(_)>

KATO マユ35 入線

KATO マユ35が入線しました。

本来は10-1388 寝台急行「つるぎ」5両増結セットに収録されている車両ですが、ASSYパーツで1両分だけ入手しました。ライト関係のパーツはお好みでといった感じです。(1両につき、ライトユニットは1個、ライトユニット集電シューは2個、スイッチ板は1個の使用で、片側だけの点灯になります。)

台車はビス止で、KATOカプラーN JP Bが取り付けられており、ちょっと扱いづらいですね。 ちなみにライトユニットは床板を分解して組み込み、ライトユニット集電シューとスイッチ板は床板を組んだ状態で床下のスイッチ部の蓋を外して取り付けました。 また、ライトユニット集電シューは口の開いた方を下向き(レール側)に取り付けると、消灯スイッチが効かずにライトが点きっ放しになってしまったので、口の開いた方を上向きにして取り付けました。 (2017/04/26 追記) 後日に床板を分解して集電シューを入れ直しました。口の開いた方を下向き(レール側)にして取り付けました。消灯スイッチは問題なく効きます。

側面ドア横の郵便差出口が特徴的です。窓上の四角い採光窓も旧型客車を主張しています。また、片端の窓のない妻面が大切なものを運んでる感を醸し出しています。

屋根の中央にある丸い蓋みたいなのは何でしょうね。他の方のブログには給水口とありましたが、だとしたら蒸気機関車に使う給水スポートを兼用したのでしょうか。残念ながら知識が無いので分かりません。orz 色々と興味の尽きない車両ですが、それではこれで・・・。<(_)> ・「KATO ED70 入線」へ(←クリックして下さい。)

KATO タキ1000 収納ウレタン製作

今回は、先日入線したタキ1000の収納を考えてみます。

写真は再掲になりますが、タキ1000が合わせて16両あります。かさばって仕方がありません。 特に単品ケースは数が多いと重ねても崩れたりして始末に負えません。

今回はキャスコの8両用のウレタンを使用することを考えます。写真のように車両を逆さに向けて突き合わせると、横に2両は並べられそうです。これで2両×8段とすると合計16両の収納が可能になります。

まず、ウレタンを正確に左右に切断し、片方を上下にひっくり返して接着します。接着には木工用ボンドを使いました。

いきなり完成品の写真ですが、こんな感じになります。

ウレタンの加工は写真の通りで、 ・左右の枠部分のカプラーが当たる部分を切り欠き。 ・左右の枠部分のタンクが当たる部分を切り込み。 ・車両間にL字形の隔壁をそれぞれ取り付ける。 なお、ウレタンをカッターでL字形に切断するのは至難の業なので、直方体に切ったウレタンを2つ組み合わせてL形とします。

これでタキ1000の16両がKATOケース1冊に収まりました。 めでたし、めでたし。\(^^)/

KATO タキ1000 入線

本日、グリーンの車体が素敵なKATO 8037-6 タキ1000が入線しました。

単品を8両も買ってしまいました。当然すべて同じ車番でタキ1000-161(根岸駅常備)になります。

実を言うと10-1167 タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS(エコレールマーク付) 8両セットBも持っていたりします。こちらの車番は、タキ1000-76 128 164 191 251 269 294 370(根岸駅常備)です。 これで合計16両が所属することになります。

カプラーはアーノルドカプラーで、一般的な台車マウントのカプラーポケットタイプです。

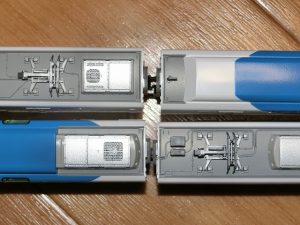

つないでみましたが、連結間隔は広いですね。カプラーの交換をしたくなります。 そのうち、被っている車番の変更もしてみたいです。 それでは今回はここまでです。<(_)>

KATO ED70 入線

KATO 3082 ED70が入線しました。

付属品は選択式ナンバープレートとKATOナックルカプラーだけでシンプルです。ナンバープレートは「ED70 2 3 7 9」の4種類です。

手すり等が取付済みなので気が楽です。色味はえんじ色というかワインレッドのようで、思っていたよりも暗く感じました。 模型では貫通扉が埋められてしまった後の姿が再現されています。

屋根の配線は基本的には金属製ですが、真ん中の主配線?だけが碍子と同じ白いプラスチック製であり中途半端に感じます。

ともあれ昔のトミーのED70と比較すると隔世の感があります。

間際まで買おうかどうか迷ったのですが、手に取ってみると買って良かったと思えます。 ED70のお供として同時発売の寝台急行「つるぎ」セットには魅力を感じなかったので、今回は導入を見送っています。 それでは本日はここまでです。<(_)> ・「KATO マユ35 入線」へ(←クリックして下さい。)

TOMIX 近鉄50000系 しまかぜ TNカプラー化他整備

TOMIX 92499 92500 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)をTNカプラー化して、レールクラフト阿波座さんの床下機器パーツを取り付けます。

まずはTNカプラー化です。 在庫が一杯あったので、主には0334の線バネカプラーを使いました。また、2段電連が1箇所ありますのでJC6323を2個使用します。

T車の加工です。 薄刃のニッパーでカプラーポケットをカットします。

取り付けるとこんな感じです。

M車の加工です。 なるべくきれいにカットして、動力台車とTNカプラーが当たらないようにします。

なお、2段電連はカフェ車と座席車の間となります。

各写真の手前がTNカプラーで、奥がアーノルドカプラーです。車間が狭くなりました。

次に床下パーツを取り付けます。 レールクラフト阿波座さんの「RCA-Y10 近鉄50000系しまかぜ 床下機器パーツセット」を使います。

とりあえず説明書通りに加工します。トイレタンクが6個(3種類)と機器箱が4個できます。

サンポールで洗ってプライマー処理の後に塗装します。塗料はグリーンマックス 鉄道カラー09 ねずみ色1号にフラットベースを混ぜてエアブラシで吹きました。 タンクと機器箱にAからDの記号を振っています。取付箇所は後の写真で確認してください。

まず、トイレタンクを取り付けます。邪魔になるTNカプラーのジャンパ栓をカットしてから、トイレタンクを木工用ボンド(セオリーはゴム系ボンド)で取り付けます。

次に機器箱を取り付けます。機器箱はTNカプラーのジャンパ栓に干渉しませんが、接着面積が小さいので結構苦労しました。

京都・難波発着の賢島方1・2号車です。ク50601とモ50501です。床下機器に記号を振っています。

3・4号車です。サ50401とモ50301です。

5・6号車です。モ50201とク50101です。

説明書には、お辞儀しないように両面テープでのTNカプラーの固定が指示されていますが、結局のところは両面テープを使っていません。また、別売の手歯止めパーツの取付も紹介されていますが今回は見送りました。次は室内灯の取付でもやってみましょうか。 それでは今回はここまでです。<(_)>