KATO M250系 スーパーレールカーゴをもう少しいじります。ヘッドライトはこんな感じで綺麗に白色に光ります。これはこれで美しいのですが、残念ながら実車は電球色です。ということで、LEDを電球色に取り替えます。

運転台のカバーを外すとこんな感じです。それぞれ上のLEDが前照灯用、下のLEDが尾灯用です。 前照灯用LEDが黄色いのは、試しに私がクリアイエローを塗ってみたからで、結果は真っ黄色な前照灯になってしまいNGでした。ww

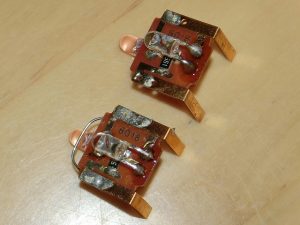

ライト基板は簡単に引き抜けます。上の前照灯用LEDの根元にはコンデンサが半田付けされています。このコンデンサがあると常点灯が効きませんので、このLEDとコンデンサの両方を除去して、電球色LEDに交換します。もちろん、下の赤色の尾灯用LEDは外さずにそのまま使います。

前照灯用LEDを電球色LEDに変更しました。LEDが上に向くと運転台窓下の前照灯の光量が落ちるので、基板に対して水平かやや下向きに半田付けしておくことがポイントです。 また、M車用のライト基板(各写真の下の基板)には、除去したコンデンサ1個と60Ωの抵抗(120Ω×2個(並列(2段積み)))を直列につないでサージキラー(スナバ回路)を構成しています。サージキラーはスペースの関係で基板の裏に取り付けることになりますが、一方の集電板に各素子を半田付けして、反対側の集電板に細いワイヤーで接続しています。ワイヤーは尾灯用LEDの上を通しています。

参考にM車用ライト基板を取り付けた写真を載せます。

試走させましたが、当然ですが電球色で光ります。常点灯もちゃんと効きます。また、後ろ向きの前照灯がちらつくことはありませんでした。 これでM250系 スーパーレールカーゴの整備はひとまず終わりです。<(_)>

KATO M250系 入線・整備1

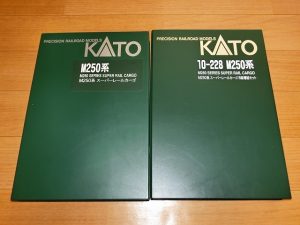

KATO M250系 スーパーレールカーゴ(16両)が入線しました。中古品です。品番は10-565(基本セット(4両)),10-566(増結セットA(4両)),10-228(8両増結セット)のようです。昨年に再生産されましたが、新デザインコンテナ、ヘッドマークがステッカーになってしまい、趣味に合う旧仕様を中古品で探すことになりました。

16両フル編成です。

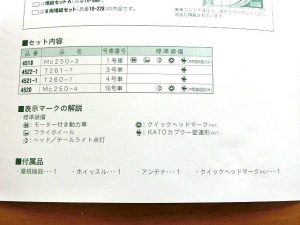

編成表です。こうして見ると、この形式は2両1組で設計されているようですね。

基本セット(4両)と増結セット(4両)の付属品です。先頭車とパンタグラフ周りの屋根上機器が別パーツとなっています。 標準通過勾配が4%となっていますが、1Mで本当に登ってくれるのでしょうか。

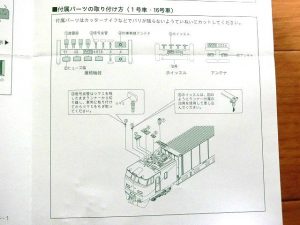

パーツの取り付け図です。ヘッドマークはクイックヘッドマークになっており、鉄片をヘッドマークに接着する必要があります。

パーツを取り付けてみました。図面からは読み取れませんが、信号炎管はつばまで押し込まないのが正解のようです。信号炎管とGPSアンテナの固定に木工用ボンドを使っています。2枚目の写真でヘッドマークが「なし」「あり」のお顔を並べてみましたが、ヘッドマークがないと他のJR貨物の機関車とよく似ていて没個性となってしまいます。

何も考えずに16両セットを買ってしまいましたが、実際に走らせる環境がありません。さてさてどうしましょう。(^^;

走らせようが走らせまいが、収納を何とかしないといけませんが、今回は初めてキャスコの16両ケースにまとめました。このケース、デカいのは仕方がないのですが、16両をフルに収めると付属品の保管スペースがなくなってしまうのが玉に瑕です。 今回はここまでですが、気が向いたら電球色LED(砲弾型3mm)に取り替える予定です。 それでは。<(_)>

祝 きのくにシーサイド 製品化決定

本日、TOMIXさんからきのくにシーサイドの製品化決定の発表がありました。

先行投資が無駄にならずに済みました。夏にはこの機体にヘッドマークが付いていることでしょう。選挙結果でノロッコ号が3位に沈んだことは不本意ですが。 しかし、アイランドエクスプレスとかを期待して買った人も居ると思うのですが、TOMIXさんはどう始末を付けるつもりなんでしょうね。こんな企画はもうごめんです。 それでは。<(_)> 参考記事1:TOMIX DE10 きのくにシーサイド 入線 参考記事2:TOMIX JR12・24系客車 きのくにシーサイド 入線

TOMIX DF200-100 入線・整備

今更ですが、TOMIX 2226 JR DF200 100形 ディーゼル機関車が入線しました。 赤スカート車を保有していますが、灰スカート車も落ち着いた感じで良いなぁと思いポチッと・・・。(^^ゞ

「中古品が安かったので・・・。」と、言い訳をしてみる。ww

スカートの切り欠きは当然TOMIX仕様ですね。切り欠きの大きさは、KATO製よりも小さく見えます。

ぱっと見には分からないのですが、屋根のホイッスル部に塗装の甘いところが・・・。

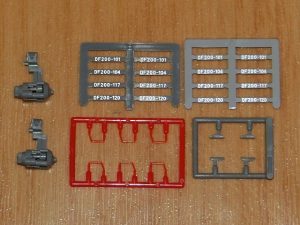

付属品です。ナンバーは101,104,117,120で、予備は考慮されていません。

付属品を取り付けてみました。 ホイッスルには前後がありますが、ダボ穴が単純な形状ではないので付け間違いはできなくなっています。 また、手すりの取り付け穴がかなりきついので、0.5~0.6mmのキリで穴を広げてボディーの裏から手すりを木工用ボンドで固定しています。 ナンバーは別パーツ式で、取り付けるとブロックプレートっぽくなるので、実車がブロックプレートの104号機にしました。

運転台窓下のJRエンブレムもブロックっぽく、先日の急行きたぐにの車番インレタのベースライン帯(銀色)を利用して囲ってみました。更に細いラインインレタが手に入ればそれに越したことはないですが。(インレタ転写作業は手すりの取付前に行いました。)

別の角度でもう1枚です。 JRエンブレムの周りの縁取りは、遠目に見ると良い感じです。 ナンバープレートはもう少し浮かした方が実車のブロック式に近かかったかもしれません。 (後で少し浮かして、裏から木工用ボンドで固定し直しました。)

さてヘッドライトですが、いつものトミックスオレンジです・・・。orz 面倒ですが光源の変更をしたいと思います。

動力ユニットの樹脂製の蓋をマイナスドライバーで軽くこじるとライト基板が露出します。

ライト基板はダイキャストに載せてあるだけなので簡単に取り出せます。 基板の白い素子が元凶のオレンジ色LEDですが、ボディー側の導光材は透明ですから、このLEDを電球色LEDに交換してしまえば良いことになります。

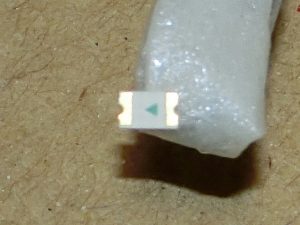

電球色LEDはエルパラさんで購入した2012形です。 なお、交換作業を始める前にドライバーの先に両面テープを巻いておきます。

今回の電球色LEDの裏には左右を識別する「<」マークがあるので、これを確認しながら交換します。カソード(-)「<」アノード(+)になります。 先ほどの両面テープを巻いたドライバーの先にLEDをくっつけて、ハンダ付けを行いました。 ちなみに元のLEDは左右を交互に温めると外れます。

基板を真上から見た写真です。 LEDの交換前(左)と交換後(右)になります。

この調子で2枚ともLEDを交換します。 それほど難易度は高くない作業でした。

無事にヘッドライトが電球色になりました。 走行させるとたまに後ろのヘッドライトが点滅しますが、それほど酷くはないので放置しています。

これで整備は終わりです。 2枚目の写真は以前に五稜郭駅で撮ったDF200-102です。単機の写真ですが、やっぱり実車も模型もコンテナ車を引っ張っている姿の方が様になるような気がします。 それでは。<(_)>

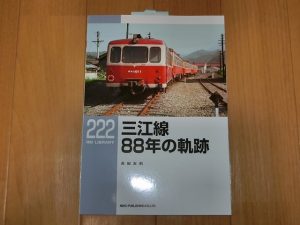

三江線88年の軌跡 購入

TOMIX 5000系 マリンライナー 入線

待ちに待ったTOMIXの98259 JR 223 5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットAが入線しました。

パッケージには瀬戸大橋開通30周年のロゴが印刷されています。もうそんなに経つのですね。 お金があればセットBも買うのですが、さすがにそこまでお金が回らずセットAを選びました。

編成は5102,5202,5002(M),クハ222 5000,クモハ223 5000で、5102,5202,5002(M)が車番印刷済み、クハ222 5000,クモハ223 5000はインレタ対応となります。未購入のセットBならば、5000系3両の車番は5104,5204,5004(M)だったようです。 インレタは、クハ222-5001~5007×3,クモハ223-5001~5007×3,「弱冷房」×4,ATS標記(5100形)×4,ATS標記×10,車椅子対応マーク×4が収録されています。車番とATS標記類は黒色文字の銀色ベース、「弱冷房」は青色文字の白色ベース、車椅子対応マークは黒色で白色か銀色のベースです。(目が悪いのでよく見ても分かりませんでした。(^^;)

付属品は写真の通りです。後付け部品は5102用の列車無線アンテナと幌枠で少なめです。 前面表示パーツは、5102用の快速マリンライナー「高松」,快速マリンライナー「岡山」が各2と、他の先頭車用のA0002 快速マリンライナー「岡山」,A0004 快速マリンライナー「高松」,A0005 快速マリンライナー「岡山」,S0001 快速マリンライナー「岡山」,S0003 快速マリンライナー「高松」,S0004 快速マリンライナー「岡山」の各2が収録されています。もともと車両には、5102に快速マリンライナー「高松」、5002にS0004 快速マリンライナー「高松」、クハ222とクモハ223にA0002 快速マリンライナー「高松」が装着されています。

このセットの目玉の5102ですが、実車の写真と見比べるとシャープな表情が正確に再現されていると思います。ちなみに実車の写真はM1編成で連結器に電連が付いていますが、模型化されているM2編成については電連のない姿が正解のようです。

シートの色も作り分けられています。 また、側面には桃太郎と猿のロゴが入っています。セットBの5104では、これが犬になります。

5000系編成の前後の写真です。

223系5000番台の前後の写真です。1枚目がクハ222で2枚目がクモハ223です。

5004とクモハ223の車体形状は同じで、先頭車のJRマークの色が違う位の差です。ただ、床下は少し表現が異なります。(上が5000系、下がクモハ223で、クモハ223のマークはくすんで見えますが白色です。) 模型のボディーに刻印されている番号は同じなので、床下機器の若干の違いを目をつむりライトユニットと床下をセットにして入れ替えると、5004の動力をクモハ223に組み込めそうです。そうすると2両編成で2階建て車なしの快速マリンライナーが再現できます。

発売の延期が繰り返されてかなり待たされましたが、模型の出来は良かったので、今回のお買い物には満足しています。 しかし、これを眺めているとまたマリンライナーに乗りたくなってきました。水島臨海鉄道にも行ってみたいし、お出かけの計画でも立てようかなと考えています。 それでは。<(_)>

KATO C57 1次形 入線

KATO 2024 C57 1次形が入線しました。

ケースの右サイドにタブのようなものがついていますが、これを引っ張って車両を取り出すようです。

特に変わった付属品はないです。後付けパーツはナンバープレートくらいです。 ナンバーは33,46,95,97号機です。

さすがに貴婦人と言われるだけあってスマートです。

前後の写真です。

テンダーのライトはダミーです。

先輪はスポーク車輪です。また、キャブは開放型です。

ちなみにTOMIX 2002 C57との比較です。各写真の上がKATO製で、下がTOMIX製です。 TOMIX製はテンダードライブなのでボイラー部には何も入っていないにも関わらず、何故かボイラー部が長さ方向にスケールオーバーです。けれども、造形は上から見ると35年前のモデルと思えないくらい良い出来です。なお、TOMIX製のテンダー後部にはネジがありますが、意外と目に入りません。 正直なところ、この2モデルを較べるのは酷かなと思っていたのですが、そうでもなかったです。

ただ、TOMIX製で残念な点はキャブ下の大きな隙間で、真横から見るとかなり目立ちます。

再び今回のKATO製です。 さて何番のプレートをつけようか逡巡しています。 それでは。<(_)>

TOMIX EF58-60 入線・整備

先日のKATO お召列車1号編成と一緒に入線させた中古品のTOMIX EF58-61のプレート類(ナンバープレート(前面・側面)・メーカーズプレート)がボロボロでしたので、その調達のためにお召し予備機のTOMIX EF58-60が入線することになりました。品番は2149です。中古品ですが新品のようです。

前回に入線した2117 EF58-61と比べてテールライトレンズが別パーツとなり、多少の改良がなされているようです。また、メーカーズプレートは付属せず、「東京芝浦電気株式会社」のマークが車体へダイレクトに印刷されています。

屋根はこんな感じです。

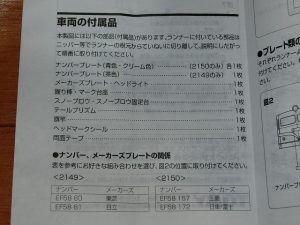

付属品は写真の通りです。ナンバープレートはEF58-60の他にEF58-61が付属します。また、無地のメーカーズプレートのベースが付属しますので、これらをEF58-61に流用します。

ちなみにヘッドマークシールには、「つばめ」「踊り子」「はくつる」「はと」「平和」「あかつき」「彗星」「日本海」「つるぎ」「サロンエクスプレス東京」「日章旗」が収録されています。

メーカーズプレートのベースには写真の様にくろま屋さんのインレタを転写してEF58-61に取り付けることにします。インレタの保護のためにクリアを吹こうとしたところ、半光沢クリアのスプレーが死んでいたので、代わりにつや消しクリアを吹いてみましたが、特に違和感なく仕上がったので一安心です。 また、カプラーはMカプラー用のTNカプラー(0392)に交換しています。

今回のEF58-60の側面です。お召し機は左右に貫くステンレスの銀帯が美しいです。

前回のEF58-61の側面です。EF58-60に付属するナンバープレートと、インレタを転写したメーカーズプレートのベースを流用しています。 よく見ると60号機とはエアフィルターの形状が異なりますね。

左がEF58-60で右がEF58-61です。側面と同じく、61号機のナンバープレートは60号機の付属品の流用です。 こうして並べてみると窓の大きさやHゴムの有無が特徴的です。 写真ではフラッシュの光が当たって60号機の別パーツ化されているテールライトレンズが目立ちますが、車体が茶色なので通常光の下では車体一体モールドの61号機との差異を感じられません。ちなみに、テールライトレンズは説明書通りに取り付けられずに、レンズの細い側を裏から突っ込んで接着剤で固定しています。 前回も書きましたが、61号機の握り棒はKATO製EF58のものです。

最後にKATO製EF58の日章旗パーツを取り付けてみました。TOMIX製EF58に付属する日章旗と異なり、旗頭と菊の紋章に金メッキが施されてとても良い雰囲気です。しかし、このままだと旗竿の根元が先台車に引っかかるのでカーブで脱線します。レイアウトを走行させるには、旗竿にちょっとした加工が必要になりそうです。 ただ、この60号機はお召し指定解除後の姿であり、日章旗を掲げてお召し列車を牽引したことがあるのかは分かりません。(^^; それでは。<(_)>

KATO お召列車1号編成 入線・整備

以前から欲しかったお召列車編成が入線しました。お召し列車としてはE655系も発売されていますが、どうしてもデザインが好きになれなかったので1号編成を導入することにしました。1号編成のKATO 10-418については今春に再生産されるようですが、中古品が安く出ていたので待ちきれずに購入しました。パーツは未取り付け状態で過不足が不明だったのですが、結果的に問題はありませんでした。説明書が欠品だったので、きちんとした確認はできていなかったりしますが・・・。 購入した製品は平成仕様ということで写真のように屋根色がほぼ1色になっており、何だかもの足りないので昭和仕様にしつつ整備をします。 平成仕様と昭和仕様の違いは、機関車側のカプラーの形状を除くと、屋根の色とTR73台車の軸箱の形状だけだと思います。(多分・・・。(^^;)

屋根の色については、御料車1号はそのままで、残り4両の供奉車の屋根を再塗装します。 なお、供奉車330号の四角形のアンテナ台3箇所にマスキングを施しておきます。 (「供奉」は「ぐぶ」と読み、お供として列に加わることを意味するらしいです。)

塗装はMr.COLOR No.301 半光沢 グレーを使いました。左に比較用の御料車を置いてます。御料車の屋根より供奉車の屋根が暗ければ色味はお好みで良いと思います。

次に台車を交換します。平成仕様はTR73の軸箱の形状が丸形ですが昭和仕様は箱形なので、1枚目の写真の台車に交換します。台車は2セット計4個が必要になりますが、機関車側については2枚目の写真のようにカプラーのジャンパをそぎ落とし、TNカプラーと連結できるように1mmのキリでナックル部に凹みを入れておきます。

仕上げに各パーツを取り付けました。ランナーから切り出したパーツをそのまま取り付けようとすると、供奉車460・461号の梯子と供奉車330号の八木アンテナ以外の各パーツの取付穴が小さくてかなり苦労します。 ベンチレーターは穴の長辺側にヤスリをかけると、パチンパチンと小気味よく取り付けられます。 角穴に差し込むL形のアンテナパーツは、パーツの方を少し削って押し込みました。 アンテナ線のパーツは丸穴に押し込むことになるのですが、穴と同じ径のドリルの刃を軽く出し入れすることで収まりやすくなります。 どれも無理に押し込んでパーツ自身を歪めてしまうより、緩めの穴に収めて裏から接着剤で固定する方が仕上がりが綺麗という感覚で良いと思います。(パーツの固定に接着剤を使う場合は、瞬間接着剤を使うと表面に染み出す恐れがあるので避けた方が良いです。今回は木工用ボンドを使いました。)

牽引機はお召し機のTOMIX 2117 EF58-61です。これも中古で安く入手しました。 しかし、幸いボディーにダメージはなかったのですが、ナンバープレートが溶けて汚くなっており別途手配で交換したので、安物買いの銭失い的なことになってしまいました。また、握り棒が欠品だったので、手元にあったKATO製のEF58の握り棒(銀色)を取り付けています。タヴァサの金属製の握り棒も魅力的なので検討しましたが、入手が少し面倒だったのでやめました。

最後に日章旗を取り付けて撮ってみました。 旗頭と菊の紋章を金色に塗りたいですね。ただ、軟質プラ製で塗装が難しそうなので、下手に細工をするよりもKATO製EF58のASSYパーツの日章旗を買った方が早いかも知れません。 それでは。<(_)>

KATO DF200-0 修繕

KATOのDF200(旧製品)のヘッドライトレンズを壊してしまったので、最近発売されたASSYを使って取り替えます。もったいないですが、これのライトレンズだけを使います。

ライトレンズは壊さないように、ボディーから慎重に抜き出します。 上のオレンジ色の部品が壊してしまったライトレンズで、下の透明の部品がASSYパーツから調達したライトレンズです。

元が白色LED+オレンジ色レンズの組み合わせでしたから、このまま透明レンズを組み込むとヘッドライトが白色になってしまいます。

光源のLEDを電球色に取り替えるのも面倒だったので、ライトレンズの光源部分をマッキーのオレンジで軽く塗ります。(当然、前後のエンドに塗ります。)

電球色っぽくなりました。 今回はコレで終わりです。こうして見ていると50番台(100番台)が欲しくなってきました。(^^; それでは。<(_)>