KATOから新型のカプラーがパーツ発売されたので、以前に入線済みの115系300番台(横須賀色)のカプラーを交換してみました。

発売されたのは、「11-730 KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・長」と「11-731 KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・短」になります。要は飯田線シリーズの製品に採用されているような連結下に鉤のないタイプのKATOカプラーです。 説明書きによると、今回は115系の運転台側が「長」、それ以外(荷物電車を含む)に「短」を使います。

長・短の違いは写真の通りです。突き出し寸法が若干違いますね。

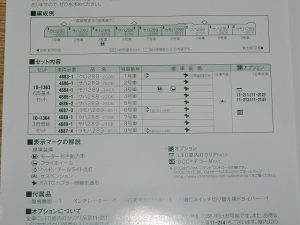

あらためて今回の整備対象となる車両たちです。 KATO 10-1271 115系300番台 横須賀色 4両基本セット KATO 10-1272 115系300番台 横須賀色 4両増結セット KATO 4862-1 クモニ83 800番台 横須賀色(T車) KATO 4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M車) になります。 作業を容易にするために台車を外して交換しますが、スナップオンタイプなので簡単です。トイレ流し管がある車両のカプラ受の取り付けは、流し管側のツメを嵌めてから反対側のツメを嵌めるようにすると比較楽に取り付けができます。 運転台部分はボディーとスカートも外す必要がありますが、各所の破損に気をつけましょう。

115系です。中間連結部分も交換しましたが、とりあえず見た目の効果を期待してる運転台部分です。各写真の右もしくは奥が交換後です。スカートが連結器と同じく黒いので違いがよくわかりませんね。

荷物電車です。手前が交換後です。こちらもスノープロウが連結器と同じく黒いので違いが目立ちません。 これでは自己満足以外の何物でも無いですが、それでもTOMIXのTNカプラーと同様な仕様ですので、スカート等の周囲の色が明るい色の車両だったりすると連結器下に鉤のない構造は見た目に有効だと思われます。

写真は先日入線した289系くろしおですが、連結器下の鉤が電連になってくれれば言うこと無しです。ほかにサンダーバード、サンライズエクスプレス、221系や223系等、KATOカプラー密連形の見た目の弱点である連結器下の鉤を何とかしたい車両がいくもありますので、既発売の製品に対応した今後の展開を期待したいと思います。

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

MicroAce タキ11000 前期型 入線

マイクロエースのA-2611 タキ11000 前期型 日本石油 サンライズマーク 8両セットが入線しました。

ネットの中古屋さんで少しテカり有りということで安価に出ており、思わずポチッと・・・。ww 実際には1両だけ側面に1(mm)×4(mm)程度のテカりが2箇所あったただけでした。

マイクロエースらしく、付属品は後部反射板だけです。

日本石油のサンライズマークが印刷されています。 車番はタキ11061,11007,11065,11020,11046,11042,11054,11066で、本輪西駅常備となっています。 この形式には蒸気で加熱する設備が付いており、C重油のような粘度の高い油類の輸送に使用されました。 Wikiによると運用は北海道が中心だったようです。

最後尾に反射板を付け忘れていますが、編成イメージはこんな感じです。 東室蘭あたりでトラ90000をお供に運用されていたのが有名?ですが、そういえばKATOからトラ90000の発売がアナウンスされていたような・・・。(スパイラルの悪寒、じゃなくて予感がします。www)

KATO 289系 くろしお 入線

KATO 289系「くろしお」6両基本セット(10-1363)と3両増結セット(10-1364)が入線しました。

289系は「しらさぎ」用の683系2000番台を組み替えの上、「くろしお」及び「こうのとり」等の北近畿方面の特急に転用された車両らしいですが、「くろしお」についてはオーシャンブルーの帯が特徴ですね。

直流区間専用列車への転用といってもパンタグラフ周りは賑やかなままで、目に見える範囲での機器撤去は行われていないようです。

編成内容・付属品の表と行先表示シールです。行先シールの収録内容は「京都」「新大阪」「紀伊田辺」「白浜」です。このなかでは「白浜」が当確でしょうか。そのうち「新宮」にも顔を見せるのかもしれません。

この子の顔には馴染みがあり、実は287系よりも好きだったりします。格好良さでは283系にはかないませんが。 これで当鉄道の「くろしお」コレクションがまた増えました。コレクションにないのは「くろしお」の黒歴史?の485系ですが、マイクロエース以外からのクハ480(国鉄色)の生産を密かに期待しています。まぁ、なかなか叶いそうにありませんけど。

コテライザー 再購入

コードレス半田ゴテのコテライザーオート・ミニを再購入しました。もともと持っている2台がガス詰まりで二進も三進もいかなくなったからなのですが、ネットで調べるとガス詰まりの報告がちらほらと挙がっており、どうもこのコテライザーの持病のようです。(純正ガスボンベを使っているのに・・・。) 修理だと3,000円くらいかかるらしく、新品だと4,000円~5,000円くらいで買えるので、釈然としませんが買い直しを決断しました。決して安い買い物ではないのですが、どこでも使えて立ち上がりが早いというコードレスの便利さを味わうとなかなかやめられません。 ついでに細かいあぶり作業のために、先端が1.5mmのホットブロー(熱風)チップも購入しました。 今度はガスが詰まらずに使い続けられるように祈るばかりですが、次に詰まったら電池式でホットブローもできる機種があるようなので、それにします。

TOMIX キハ183 500 (おおぞら) 入線

TOMIXのJR キハ183 500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セットが入線しました。セット(98207)1箱とキハ182単品(9402)3個の8両編成です。

セット構成はキハ183-500 キハ184 キロ182-500 キハ182-500(M) キハ183-1500で、付属品は幌枠2個、転写シート1枚です。 転写シートの設定は、 車体番号(銀色) キハ183-500 501-507 各3 キハ183-1500 1501-1507 各3 キハ182-500 501-514 各3 キロ182-500 501-508 各3 キハ184 1-10 各3 予備車体番号(※透明ベース無し) キハ183-50 4 キロ182-50 4 キハ183-150 5 キハ184- 3 キハ182-50 10 キハ182-51 4 バラ数字(1-0) 各12 JRマーク(灰色) 6 です。

当然、ヘッドマークは「おおぞら」が印刷済みです。

時間差発売の「北斗」セット(98208)との違いはキハ183-500とキハ183-1500が入っていることでしょう。 また、キハ183-500には発電機が設置されていないので、キハ184がお供として付いてくるのも特徴です。 一方、「北斗」セットにはキハ183-1500が編成両端に収められています。 写真中の左がキハ183-500で右がキハ183-1500です。

上がキハ183-500で下がキハ183-1500です。キハ183-500には妻面近くに大きな点検蓋が表現されていたりします。

HG仕様ではないですが十分な出来です。 唯一気になるのが、全車両でボディーがたわんでいます。じっくり斜め前から見ると側面が"∩"な感じになっています。orz まぁ、目を凝らさないとわからないと言えばそうなんですが。(^^; とりあえず、当鉄道では国鉄末期時代の編成で走らせて楽しむつもりです。

MicroAce DD50-4/5 2次型 入線

オークションでマイクロエースのA8907 DD50-4/5 2次型 標準色・富山機関区 2両セットを安価に入手しました。以前に買い逃して再生産を待っていたのですが、再生産では定価が税込みで30,000万円を超えてしまい、さすがに手を出せずにスルーしていましたので結構うれしいです。標準色・富山機関区となっていますので、1967年に米原機関区へ転属になるまでの数年間がモデルのようです。

4号機のご尊顔です。なんと4号機は四国に渡ったことがあるらしいです。 この4~6号機の2次型に対して、1~3号機の1次型はお顔の表情がかなり違います。 (DD50は全部で6両が製造されました。)

両側面の写真です。

通常は2両1組で使用されており、こちらの妻面を見せることはあまりなかったようです。

4号機と5号機です。モーターは両方ともに入っています。ちなみに最初期の製品はどちらか一方にしかモーターが入っていませんでした。

動きは一昔前のNゲージの機関車といった感じで、フライホイールは入っていないようです。 付属品は何もなく、入線にあたって特に整備するところはないです。あえて言えばカプラー交換なのですが、カプラーポケットが奥まったところにあり、当鉄道標準の台車マウントTNカプラーに交換すると突き出し不足になります。ロングタイプのTNカプラーがあれば良いのですが・・・。 今のところ何を牽かせるか決めていないので、カプラーについては決まってから考えることにします。 地味な機関車ですがその経歴には興味を引かれるものがあります。半世紀前に思いをはせながら、こういう機関車を走らせるのも良いものです。

KATO C62 山陽形(呉線) 入線

KATO 2017-5 C62 山陽形(呉線)が入線しました。既に本鉄道では2019-2 C62 東海道形を所有しているのですが、いまいち走りが良くないので増備してしまいました。付属品は、重連用ナックルカプラー,重連用アーノルドカプラー,ナックルカプラー,ヘッドマーク付シンダー,ナンバープレートです。ヘッドマークは「あき」ですが、前部解放てこを外してシンダーの部品ごと交換する必要があります。ナンバーは25,28,34,35です。

2両並べてあるうちの上が東海道形で下が山陽形です。同じC62でも若干の差があります。

左が山陽形で右が東海道形です。山陽形はバック運転用のヘッドライトと前後にテールライトのモールドがあります。(非点灯です。)

上が東海道形で下が山陽形です。テンダーの重油タンクの有無が目立ちます。写真ではわかりづらいですが、山陽形はボイラー上の凸部前方に手すりがあります。

肝心の走行性能ですが、今回の山陽形についてはとても滑らかに走ります。フライホイールの効きも程良いです。(単機だとオーバー気味ですが。) 一方、東海道形は時々突っかかったようにカクカクと走り、また、フライホイールが内蔵されているのか未調査ですが、フライホイールを感じさせない発停です。ww とりあえず、今回の山陽形が満足のいく製品でしたので、本鉄道ではこれでC62の増備を打ち切りたいと思います。

TOMIX ED79-0,100形 床下機器交換

ED79の形態を調べているうちに気になりだしたTOMIX 2176 ED79-0形とTOMIX 2176 ED79-100形の床下機器を交換します。交換前です。左が100番台,右が0番台です。

ED79-0番台の床下機器です。左側の機器にはリブがありません。右側の機器については冬期・夏期でカバーを付けたりルーバーを剥き出しにしたりしているようで、0番台と100番台で違いがあるわけではなさそうです。

ED79-100番台の床下機器です。左側の機器のリブが2本になっています。生産ロットによっては次のED79-0番台と同じリブなし(平面)もあるようですが、その場合は今回の記事自体が無駄になりますので、リブが2本である前提で話を進めます。ネットにアップされている実車の写真を調べた限りでは、土崎工場と大宮工場で改造されたED79-101,102,103,107,111がリブ2本の下にカバー分割横線1本で、苗穂工場で改造された残りのED79-104,105,106,108,109,110,112,113がリブなし(平面)であり、ED79-100番台にはリブが2本の機体は存在しませんでした。そこで、ED79-0番台のリブなしの床下機器と交換することにします。

各写真の上が0番台、下が100番台です。両側面の下回り全体をそれぞれ比較しましたが、先ほどの床下機器だけが異なっており、動力ユニットをそのまま入れ替えてしまえば目的が達成できます。

動力ユニットの交換後です。左が100番台,右が0番台です。 車番についてですが、100番台については付属ナンバーレートパーツのED79-104,105,108,113が使えます。0番台はED79-17,18,19(三菱)と廃車時のED79-15(三菱)が該当することになり付属のナンバープレートパーツ(ED79-8,10,11,14)が使えませんが、品番9113のシングルアームタイプのED79のナンバープレートパーツには18号機が収録されているので、入手できればこれが使えます。(分売パーツの型番はe-9113になります。) 上記は、とりあえず付属品床下機器の違いだけで考えています。Hゴムの色については考慮していません。しかし、床下機器の違いは本当によく見ないとわかりません。完全に自己満足の世界ですね。

TOMIX ED79-0形 シングルアームパンタグラフ化

手持ちで余剰になっているTOMIX 2176 ED79-0形をシングルアームアームパンタグラフに換装します。TOMIX 2176 ED79-0形電気機関車です。菱形パンタ仕様です。

換装に必要な分売パーツを仕入れます。0265 PS79形パンタグラフと0266 PS103N形パンタグラフです。

もともとの屋根に取り付けられているPS103と換装するPS103Nです。どこが違うんだろうと見比べてみましたが、摺板部分の形状が相違しているくらいしかわかりませんでした。

交換後の写真です。現在風の姿になりました。

車番の話ですが、床下の写真の左側機器の形状(リブなし)から苗穂工場改造のED79-8,9,10,11,14,15,16で、右側機器の形状(カバー付き)から冬姿ですが、廃車年からED79-8,15,16はシングルアームパンタ化されていないような気がします。付属のナンバープレートパーツにはED79-8,10,11,14が収録されていますのでED79-8を除いたED79-10,11,14にするつもりです。(ED79-15の左側機器は2002年頃の写真を見ると形状が2本リブに変更されているようです。)

参考に同じTOMIXの2177 ED79-100番台の床下機器を掲載してみましたが、万が一、こちらの床下機器(左側機器2本リブ,右側機器ルーバー)だった場合は東芝改造のED79-17~19の夏姿になると思います。ちなみに日立製作所で改造されたED79-12,13,20,21の左側機器は3本リブで、土崎工場と大宮工場で改造されたED79-1~7は2本リブの下にカバー分割横線です。前者はTOMIXのさよならトワイライトセットやさよなら北斗星セットで製品化されていますが、後者は製品化されていません。 ED79は床下機器やパンタグラフの違いのほか、年代によって側面点検蓋が埋められていたり、Hゴムの色の違い(同じエンドの運転席・助士席で違ったりモニタ窓によって違う)があったりとかで、模型での完全な再現が難しそうです。特にHゴムの色違いは多少の割り切りが必要かと思います。

おまけです。 下手な写真ですが2015年の夏の朝に早起きして函館駅で撮った写真です。札幌行きの寝台特急カシオペアを牽引してきたED79-14で、もう見られない姿です。

KATO クモハ11 400 鶴見線 入線

最近発売された、KATO 10-1346 クモハ11 400 鶴見線 2両セットが入線しました。今回は予算の関係等で増結セットは購入していません。

発泡スチロールベースの紙パッケージです。付属品はジャンパ栓,胴受,行先表示シールになっています。

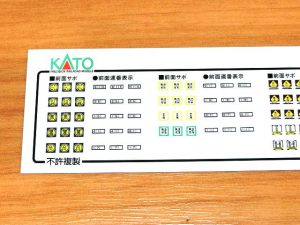

行先表示シールはこんな感じです。前面サボと前面運番表示の対応がよくわかりませんが読み上げてみます。 浜川崎-尻手 81E,川崎 25,登戸 15,稲城長沼 41,立川 17 鶴見-扇町 01,鶴見-浜川崎 19,弁天橋 07,鶴見-海芝浦 11 立川 21,青梅 01,氷川 09,武蔵五日市 25E,武蔵五日市-武蔵岩井 山手 29,大宮 61A,桜木町 53A,東京 11A,浅川 03A 以上ですが、このシールは同時期発売の南部支線セット用と共通になっているみたいなので、どれが対応するサボなのか研究の必要がありそうです。

前面の手すりもちゃんと表現されています。ジャンパ栓や胴受を取り付けるとかなり良くなりそうです。ただ、増結する場合は取り付け可能なパーツに制限が出てきます。

唯一の不満が、伸縮カプラーなのにこの車間・・・。もう少し頑張って欲しかったです。

眺めていると増結セットが欲しくなってきます。 クモハ11は見たことがないのですが、クモハ12が90年代の初め頃まで鶴見駅まで乗り入れてましたので、トポスに買い物に行ったとき等によく見かけたものです。現代風の駅に停まっている茶色い車体は異彩を放っており、旧型国電のオーラを感じることができました。今から考えると、もっと乗ったり撮ったりしておけば良かったと後悔しています。