KATO マユ35が入線しました。

本来は10-1388 寝台急行「つるぎ」5両増結セットに収録されている車両ですが、ASSYパーツで1両分だけ入手しました。ライト関係のパーツはお好みでといった感じです。(1両につき、ライトユニットは1個、ライトユニット集電シューは2個、スイッチ板は1個の使用で、片側だけの点灯になります。)

台車はビス止で、KATOカプラーN JP Bが取り付けられており、ちょっと扱いづらいですね。 ちなみにライトユニットは床板を分解して組み込み、ライトユニット集電シューとスイッチ板は床板を組んだ状態で床下のスイッチ部の蓋を外して取り付けました。 また、ライトユニット集電シューは口の開いた方を下向き(レール側)に取り付けると、消灯スイッチが効かずにライトが点きっ放しになってしまったので、口の開いた方を上向きにして取り付けました。 (2017/04/26 追記) 後日に床板を分解して集電シューを入れ直しました。口の開いた方を下向き(レール側)にして取り付けました。消灯スイッチは問題なく効きます。

側面ドア横の郵便差出口が特徴的です。窓上の四角い採光窓も旧型客車を主張しています。また、片端の窓のない妻面が大切なものを運んでる感を醸し出しています。

屋根の中央にある丸い蓋みたいなのは何でしょうね。他の方のブログには給水口とありましたが、だとしたら蒸気機関車に使う給水スポートを兼用したのでしょうか。残念ながら知識が無いので分かりません。orz 色々と興味の尽きない車両ですが、それではこれで・・・。<(_)> ・「KATO ED70 入線」へ(←クリックして下さい。)

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

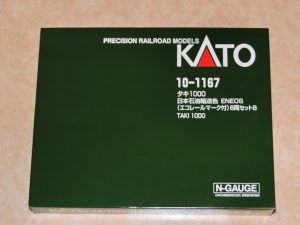

KATO タキ1000 収納ウレタン製作

今回は、先日入線したタキ1000の収納を考えてみます。

写真は再掲になりますが、タキ1000が合わせて16両あります。かさばって仕方がありません。 特に単品ケースは数が多いと重ねても崩れたりして始末に負えません。

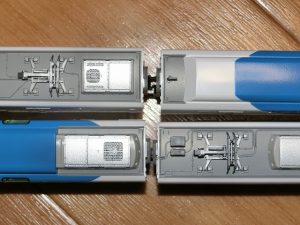

今回はキャスコの8両用のウレタンを使用することを考えます。写真のように車両を逆さに向けて突き合わせると、横に2両は並べられそうです。これで2両×8段とすると合計16両の収納が可能になります。

まず、ウレタンを正確に左右に切断し、片方を上下にひっくり返して接着します。接着には木工用ボンドを使いました。

いきなり完成品の写真ですが、こんな感じになります。

ウレタンの加工は写真の通りで、 ・左右の枠部分のカプラーが当たる部分を切り欠き。 ・左右の枠部分のタンクが当たる部分を切り込み。 ・車両間にL字形の隔壁をそれぞれ取り付ける。 なお、ウレタンをカッターでL字形に切断するのは至難の業なので、直方体に切ったウレタンを2つ組み合わせてL形とします。

これでタキ1000の16両がKATOケース1冊に収まりました。 めでたし、めでたし。\(^^)/

KATO タキ1000 入線

本日、グリーンの車体が素敵なKATO 8037-6 タキ1000が入線しました。

単品を8両も買ってしまいました。当然すべて同じ車番でタキ1000-161(根岸駅常備)になります。

実を言うと10-1167 タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS(エコレールマーク付) 8両セットBも持っていたりします。こちらの車番は、タキ1000-76 128 164 191 251 269 294 370(根岸駅常備)です。 これで合計16両が所属することになります。

カプラーはアーノルドカプラーで、一般的な台車マウントのカプラーポケットタイプです。

つないでみましたが、連結間隔は広いですね。カプラーの交換をしたくなります。 そのうち、被っている車番の変更もしてみたいです。 それでは今回はここまでです。<(_)>

KATO ED70 入線

KATO 3082 ED70が入線しました。

付属品は選択式ナンバープレートとKATOナックルカプラーだけでシンプルです。ナンバープレートは「ED70 2 3 7 9」の4種類です。

手すり等が取付済みなので気が楽です。色味はえんじ色というかワインレッドのようで、思っていたよりも暗く感じました。 模型では貫通扉が埋められてしまった後の姿が再現されています。

屋根の配線は基本的には金属製ですが、真ん中の主配線?だけが碍子と同じ白いプラスチック製であり中途半端に感じます。

ともあれ昔のトミーのED70と比較すると隔世の感があります。

間際まで買おうかどうか迷ったのですが、手に取ってみると買って良かったと思えます。 ED70のお供として同時発売の寝台急行「つるぎ」セットには魅力を感じなかったので、今回は導入を見送っています。 それでは本日はここまでです。<(_)> ・「KATO マユ35 入線」へ(←クリックして下さい。)

TOMIX 近鉄50000系 しまかぜ TNカプラー化他整備

TOMIX 92499 92500 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)をTNカプラー化して、レールクラフト阿波座さんの床下機器パーツを取り付けます。

まずはTNカプラー化です。 在庫が一杯あったので、主には0334の線バネカプラーを使いました。また、2段電連が1箇所ありますのでJC6323を2個使用します。

T車の加工です。 薄刃のニッパーでカプラーポケットをカットします。

取り付けるとこんな感じです。

M車の加工です。 なるべくきれいにカットして、動力台車とTNカプラーが当たらないようにします。

なお、2段電連はカフェ車と座席車の間となります。

各写真の手前がTNカプラーで、奥がアーノルドカプラーです。車間が狭くなりました。

次に床下パーツを取り付けます。 レールクラフト阿波座さんの「RCA-Y10 近鉄50000系しまかぜ 床下機器パーツセット」を使います。

とりあえず説明書通りに加工します。トイレタンクが6個(3種類)と機器箱が4個できます。

サンポールで洗ってプライマー処理の後に塗装します。塗料はグリーンマックス 鉄道カラー09 ねずみ色1号にフラットベースを混ぜてエアブラシで吹きました。 タンクと機器箱にAからDの記号を振っています。取付箇所は後の写真で確認してください。

まず、トイレタンクを取り付けます。邪魔になるTNカプラーのジャンパ栓をカットしてから、トイレタンクを木工用ボンド(セオリーはゴム系ボンド)で取り付けます。

次に機器箱を取り付けます。機器箱はTNカプラーのジャンパ栓に干渉しませんが、接着面積が小さいので結構苦労しました。

京都・難波発着の賢島方1・2号車です。ク50601とモ50501です。床下機器に記号を振っています。

3・4号車です。サ50401とモ50301です。

5・6号車です。モ50201とク50101です。

説明書には、お辞儀しないように両面テープでのTNカプラーの固定が指示されていますが、結局のところは両面テープを使っていません。また、別売の手歯止めパーツの取付も紹介されていますが今回は見送りました。次は室内灯の取付でもやってみましょうか。 それでは今回はここまでです。<(_)>

KATO 189系 グレードアップあさま 運転台下ルーバー取付

前回の221系に引き続いて、KATOの「ルーバーの有無くらい我慢しろ」攻撃への対抗策です。 今回はKATO 189系「グレードアップあさま」(10-247,10-248)のクハ189の運転台下のルーバーを増設します。

運転台下のルーバーですが、183系と金型を共用しているのか模型と実車では異なっています。そこで、もともとモールドされている分と不足分とを合わせて透明ラベルに印刷して貼り付けることにします。

作図は花子で行いました。大きさは現物あわせです。色は真っ黒ではなく、少し薄めにしました。 手持ちのプリンタの精度が悪いので、たくさん印刷してその中から良いものを選別して使用しました。

4箇所のルーバーを上下2分割にして、平刃で切り出しました。ものが小さいので4分割にしなくても仕上がりはほとんど変わりません。

出来上がりはこんな感じです。それらしくなったと自画自賛しております。 この189系セットですが、実を言うと他にも色々と手を加えたいところがあります。主なところで、非グレードアップ車の座席の入れ替え、クハ189-0番台(模型ではクハ189-11)の運転台に向かって(たぶん)左側のジャンパ栓の撤去等を予定していますが、なかなか手を付けられていません。 しかし、横軽で乗車したのは「あさま」「白山」「そよかぜ」「妙高」と色々なのですが、この塗色の「あさま」が最も碓氷峠越えの記憶を思い出させます。(そういえば普通列車では行き来したことがないです。) それでは今日はこの辺で。<(_)>

KATO 221系 側面ルーバー取付

KATO 221系(10-235,10-236)のクモハ221の側面にルーバーを増設してみました。クモハ221なのですが、実車には黄色い丸印のあたり(1両につき左右1箇所づつ)にルーバーがあるにもかかわらず、模型にはありません。要はKATOが繰り出す「ルーバーの有無くらい我慢しろ」攻撃なのですが、何となく気になるので表現してみたいと思います。

クモハ221のルーバーには種類があるようで、今のところ確認しているのは写真の2種類です。場所も少し違いますね。(ちなみに写真はいずれもすぐ左に客扉と運転台があります。)KATOから模型化されているクモハ221-59は2枚目の写真のルーバーが付いています。このルーバーを表現するのに市販のエッチングパーツを取り付けてみたのですが、パーツの厚みが目立ち過ぎてイマイチでした。1枚目の写真のルーバーなら、エッチングパーツの厚みも気にならないかもしれませんが・・・。

とういことで、今回はルーバーを透明ラベルに印刷して貼り付けることにします。原図はジャストシステムの花子で作成しています。仕様は1dot線で2.2mm長×5本(0.3mm間隔)です。1dot線と言っても印刷すると何となく太い感じがしますが、これより細い線を描けるソフトとプリンターを持っていないので仕方がありません。

印刷して貼り付けてみました。ラベルの切り出しは直線刃と平刃のデザインナイフで行いました。最初は線色を黒色で印刷して貼ってみたのですが、あまりにも五月蝿かったので濃いめのグレーで印刷するとさりげない感じになって良い雰囲気になりました。(もう少し上下方向に縮めてもよかったかも。) 同じKATOの103系のサハ103のルーバーのように、あるものを削るのはかなりの労力ですが、今回はないものを足すだけだったので比較的簡単でした。作業時間は試行錯誤を繰り返して2~3時間位でしたので、半日モデリングと言ったところでしょうか。 久し振りに模型の221系を出してきたのですが、やっぱり良いですね。この車両の登場時にはJR化後の新しい時代を強烈に感じたものです。今もなお221系のデザインは223系以降の後継車に負けていないと思います。 それでは今日はここまでです。<(_)>

GREENMAX 近鉄12200系 整備

元旦に入線したグリーンマックスの30189 近鉄12200系を整備します。TNカプラー化、幌枠の取り付け、後付けパーツの取り付け、ステッカー・インレタの貼り付けがメニューです。

先頭部のTNカプラーは分解して写真2枚目のスカートに組み付けますが、説明書によるとTOMIXのJC25(密連形グレー2段電連,線ばね式)が推奨品とされています。けれども、取り換え後のカプラーはSPカプラーにしたかったので、試しに使えそうなJC6334(写真1枚目右)で組み立ててみましたが、連結器の動きにひっかかりがあり使えませんでした。また、JC6321(写真1枚目中)のようなSPカプラーではそもそもカプラーホルダーの形状が合いません。 ということで、JC27(写真1枚目左,密連形黒,線ばね式)にJC6335の1段電連部分を入れ替えて使います。ちなみに連結器両脇にジャンパ栓が表現されている0334(以前に6個セットで販売されていた線バネ式のTNカプラーです。)は使えませんでした。(カプラーホルダーの寸法が若干異なるのか、うまく組み立てられませんでした。)なお、灰色ではなく黒色を使ったのは、併結させる予定のTOMIXの30000系のカプラーが黒色だったからです。

とりあえず組み立てると写真のようになります。ただし、後付けパーツの「格納箱」(2枚目の写真,12200形のみ取り付け)はカプラーを組み立てる前に取り付けないといけませんので、忘れないようにしないといけません。

先頭部のカプラーを取り付けた写真です。12300形に格納箱は不要です。

次に中間部分の幌枠の取り付けです。TOMIXのPH-101を使います。幌枠のツメはきれいにそぎ落とします。

幌枠は木工用ボンドで接着しました。また、使用するTNカプラーは0337密連形TNカプラーです。TNカプラー化に際しては既存のカプラーポケットの切除が必要です。

最後に後付けパーツの取り付け、ステッカー・インレタの貼り付けを行いました。 パーツの嵌め合いはそこそこ固いので接着材は使用していません。ステッカーは併結するTOMIX 30000系の表現に合わせて、前面・側面行先幕、号車札のみ貼り付けました。(ついでにTOMIX 30000系にも側面行先幕と号車札の自作ステッカーを貼り付けました。) トイレ窓はステッカーで表現するようになっていますが、ステッカーを貼るのが面倒だったので、窓埋め後をイメージして車番インレタは12241と12341を選択しました。なお、行き先は「賢島」としています。 (2021/04/17:車番については、文字を拾い直して12222と12322に変更しました。) (2021/06/10:プロトタイプがB更新車のようなので再変更を予定しています。) (2021/06/13:所有する他形式との時代的な整合がとれませんが、12242Fに変更しました。)

これで既に入線・整備済みのTOMIX 92521 30000系ビスタカーセットと合わせて6両編成で運用できます。一応、1990年代の初め頃をイメージしているつもりです。(2003年3月6日より前の設定ですので、手前の12200系の増結2両が難波・京都方で1・2号車となります。(仮に現在なら6・5号車です。)) それではこれで失礼いたします。<(_)> ・「グリーンマックス 近鉄12200系 入線」へ(クリックしてください。)

TOMIX 50系客車 方向幕準備窓他インレタ貼付

先日のキハ183のトレインマークまわりのHゴム表現に使ったインレタですが、かなり余った状態なので本来の50系に使用したいと思います。写真は新品状態のくろま屋さん製No.206「オハ・オハフ50 方向幕準備窓/臭気窓Hゴム」インレタです。

当社所有の50系は以前に記事を書いた寒冷地用の51形がKATO製で、暖地用の50形がTOMIX製です。両者のディーティール表現には結構な差があります。 写真の上の車両が施工対象となるTOMIX製のオハフ50,下の車両が比較用のKATO製のオハフ51です。トイレ窓が磨りガラスか白ガラスかの違いのほか、KATO製の方は方向幕準備窓、臭気窓のHゴムや、ドアレール・靴摺の表現もなされていますが、今回の施工はTOMIX製へのHゴムの表現だけになります。(ちなみにオハ50には臭気窓はありません。)

インレタを平刀で切り出しているところです。切り出したものをセロハンテープに貼り付けて転写します。 平刀をつかうのはカッターで刃を横に引くよりも押し切る方が簡単だからです。また、インレタシートの余白が多いと位置合わせがしにくいので、イメージに近い位置で刃を入れて切り出しておきます。また、位置合わせのしやすさの関係で、なるべくセロハンテープを指紋等で汚さないようにします。

切り出したインレタを車両の方向幕窓や臭気窓のモールドの位置に合わせて転写します。 インレタシートは透明度が低く、シートをかざすと方向幕窓や臭気窓のモールドが見えなくなりますが、方向幕窓の縦位置は何両か転写すると雨樋や窓枠との位置関係から感覚が掴めてくると思います。一方、横位置はどうしてもカンを頼りに合わせることになります。臭気窓は小さいので、傾かないように気をつければそれほど難しくはありません。

施工前後のオハフ50です。上が施工後で、下が施工前です。ドアレールや靴摺の銀色は入っていませんが、かなり印象が良くなります。施工前はのっぺらぼうでしたからね。

在籍するオハ50 6両とオハフ50 6両の計12両に施工しました。 クリアラッカーを吹けば完璧だと思いますが、面倒なのでやっていません。 細かい作業なので休憩しながらだと2時間ほどかかりましたが、満足度の高い整備でした。 それでは今日はこれまでです。<(_)>

TOMIX キハ183 3550番台 ロールマーク式化(続)

TOMIX 92781他 キハ183-2550系特急ディーゼルカー"HET"セット キハ183-3550番台のヘッドマークのロールマーク式化(幕式化)の続編です。やはりヘッドマーク周りのHゴムの処理が気になるので、くろま屋さんのインレタを使います。使うのはNo.206「オハ・オハフ50 方向幕準備窓/臭気窓Hゴム」です。これを切り貼りして使います。

1枚目が前回Hゴムを塗装したもので、2枚目が今回インレタを切り貼りしたものです。当の本人は満足していますが、これを改善されたと見るか変わらないと見るか・・・。 それでは今日はここまでです。<(_)> ・TOMIX キハ183 3550番台 ロールマーク式化へ(←クリックして下さい。)