TOMIX 92141 JR キハ120形ディーゼルカー(美祢線)セットが入線しました。

中古品での導入です。車番は10と20で、10がM車です。 付属品はライトスイッチ用ドライバーが1本です。

行き先は「厚狭」で「ワンマン」表示が印刷されています。

模型はトイレ未設置車なので、現在の実車と同じくトイレ設置車に改修します。 最近の実車はトイレ付近の窓が2枚塞がれていますので、これと同じにします。 トイレの窓の改修はこちらの記事(TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設2)の通りで、窓ガラスに直接銀色で塗装し、黒マーカーで窓枠に色を入れていきます。

今回は美祢線色ながら芸備線・福塩線で活躍するキハ120-17と21を再現したいと思いますが、模型と最近の実車では車番の位置(高さ)と書体が異なります。かなり昔の姿が模型化されているからだと思うのですが、ネットでは車番が模型と同じ位置に書かれてる車両の写真を見つけられませんでした。書体についても現在は国鉄書体に書き換えられているようです。今回は実車に習って車番の位置と書体を変更します。

蛇足ですが、実車に近寄ってよく見てみると消された車番の跡がわかります。試しに先ほどの写真を拡大してコントラストを強めにすると消された車番が浮き上がってきます。 ただ、2枚目の写真のように三江線のキハ120は車番が書き換えられていないので、どうやら所属によって書体が異なるようです。

キハ120-17と21の実車の写真と車番部分の拡大写真です。よく見るとキハ120と17の間にはハイフンがありますが、キハ120と21の間にはありませんので、間違えないようにしないといけません。 スカートについては実車はスノープロウ付ですが模型はスノープロウ無しですので、先日、部品取り用に購入した大糸線セットから調達することにします。

最初は消しゴムで車番を消そうとしたのですが、塗装が剥げてきたのでそのまま車番を消してからMr.COLOR No.08 シルバーで塗りつぶしました。全塗装ではなく、ドア間の腰板部分だけを塗装しています。(写真1枚目) よく見ると元の塗装と艶感が違いますが、気になるほどではないので合格としました。(写真2枚目)

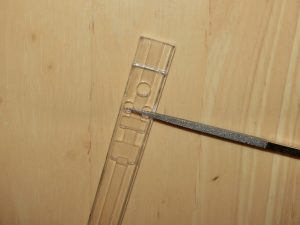

車番はくろま屋さんのインレタ(83一般型気動車車番インレタ)から文字や数字を拾って使いますが、キハ120-17で使うハイフンは収録されていませんので、「1」の文字を平刃で半分の長さに分割して作りました。

なお、塗装後のボディーに車番を転写するときに、ボディーのビートが邪魔になるのでインレタシートの上下はギリギリまで切り詰め、セロハンテープに貼り付けて転写します。 転写が終わったらトイレ設置仕様に改修した窓ガラスを嵌めます。

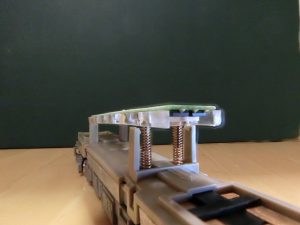

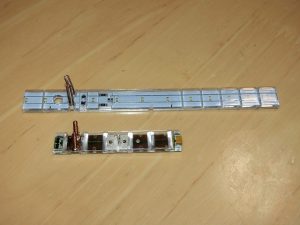

次に、ヘッドライトがオレンジ色なのでこれを電球色にします。 ライト基板は角形LEDを使っている古いタイプでした。このタイプの基板の電球色LED化はこちらの記事(TOMIX キハ120形(福塩線) 入線・整備)で実施した通りです。オレンジ色の角形LEDだけを電球色の砲弾型LEDに取り替えるのですが、一旦、基板の両面のLEDを外してから吸い取り線で残ったハンダを掃除して、砲弾型LED、再利用の角形赤色LEDの順にハンダ付けしていきます。

電球色LEDに取り替えた後の基板の裏表の写真です。

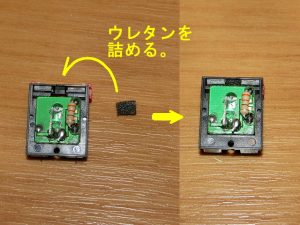

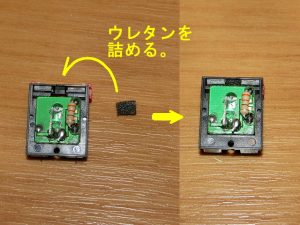

念のために遮光用のウレタン片を突っ込んでおきます。写真は以前の記事の再利用です。

続いて、元の室内灯が電球式なので白色LED式に交換しました。 白色LED室内灯はこちらの記事(TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備)の通りに用意しました。 また、先ほども書きましたがスカートはスノープロウ付に交換しています。

仕上げに、富士川車両工業の福塩線用のステッカーの残りを貼り付けました。行き先は「三次」にしています。 これでしばらく続いたキハ120シリーズの増備が終わりました。と言いつつ、今年の夏前に発売予定の三江線神楽号を予約してしまっているのですが・・・。(^^; まだまだ散財が続きます。それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

KATO DD54 中期形 入線

明けましておめでとうございます。 今年初めての記事は昨年末に発売されたKATO 7010-2 DD54 中期形の紹介になります。初期形も導入しようかと思ったのですが、初期形ののっぺりした顔が好きになれずに見送りました。

嬉しいことに手摺りやホイッスルは取り付け済みで、付属品はナンバプレートとKATOナックルカプラーのみになっており、あっさりしています。 車番は10 12 19 24の4種類です。メーカーズプレートは三菱重工で、ボディーにモールドされています。

側面から見ると、B-1-Bの車軸配置が目を引きます。また、車体を左右に分ける分割線が目立ちます。(あとで紹介するTOMIX製では分割線に色が入っていません。)

1枚目がKATO製、2枚目がTOMIX製(2203)です。 前面の手摺りやライトリムの色が無いだけにTOMIX製の方が淡泊な表現です。

前からの写真をもう1枚です。左がKATO製で、右がTOMIX製です。 TOMIX製に手摺りを付ければ、造形は大差がないかも知れません。

上がTOMIX製で下がKATO製です。 KATO製はホイッスルが別パーツになっています。ファンの網の彫りも深く、その下にある羽根が今にも回り出しそうです。

KATO製のライトの点灯状態です。綺麗な電球色ですが、正直なところ明るすぎます。また、常点灯に非対応なので、前照灯が点灯状態の姿はカプラーに爪楊枝を引っかけて、無理矢理に撮影しています。(^^ゞ 全体的には値段相応の品質だと思いますが、相当古い製品であるTOMIX製も良い線を行っていると再認識することになりました。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設2

先日の記事「TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設」では、窓ガラスを塞ぐためのプラペーパーの切り出しが面倒だったのですが、窓ガラスにそのまま塗装するとどうだろうと思い立ち、実行してみました。前回はこんな感じです。窓ガラスに銀色に塗ったプラペーパーを貼り付けています。 別にこれがいけないというわけではないです。

窓ガラスパーツを外して以前貼り付けたプラペーパーを除去し、エアブラシで銀色に塗ります。 上段が元の窓、中段は窓1枚を塞いだタイプ、下段は窓2枚を塞いだタイプです。 窓2枚塞いだタイプは後日に使う予定でついでに作っています。

室内灯の光漏れを防ぐために、銀色を塗った窓の裏を黒く塗ります。

実車の塞いだ窓は黒色のゴムで囲われているので、窓の周囲に色入れをします。 今回はPebeoの4ARTIST MAKER 黒 2mmを使いました。エナメル塗料なのではみ出し等の拭き取りが容易です。

枠に色入れをして組み立てると、こんな感じになりました。フラッシュの強い光のせいなのか、写真では塞いだ部分が波打っている感じがしますが、実際はそうでもありません。色はガイアノーツの1000 ステンレスシルバーを使いましたが、もっと明るいシルバーでも良かったかも知れません。なお、窓ガラスに塗った銀色の塗料の食いつきが悪い感じがするので、プライマー処理をした方が良いと思います。 結論として、銀色に塗ったプラペーパーを使った方法では塞ぎ板を寸法通りに切り出すのが面倒で、またどうしても光漏れが防げないので、どのみちエアブラシを引っ張り出すなら、今回のように窓に直接塗装する方法もありかも知れないと思いました。

仕上げに優先座席と客扉用のステッカーを貼りました。 それでは。<(_)> 参考記事:TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設

TOMIX キハ120形(木次線) 入線・整備

TOMIX 92174 JR キハ120形ディーゼルカー(木次線)セットが入線しました。

若干の流通在庫もあるようですが入手難には違いなく、中古品での購入です。(この商品を扱っているように見せかけたインターネットの詐欺サイトも見受けられますので、気をつけなければいけませんね。) ステンレス製の2次車0番台と鋼製の1次車200番台とのセットで0番台がM車になっています。 車番は3と208で、付属品はライトスイッチ用ドライバーが1本です。 トイレ付きでトイレ部分の窓が塞がれたロットになりますが、200番台はボディー自体がトイレ設置仕様になっているために、トイレなしのロットの窓ガラスに銀色を塗ってトイレ付きを表現するという手法が使えません。トイレなしのロットの方が安く出回っているのですが、今回は仕方なくトイレ付きロットを購入しました。

前面の方向幕は「木次」で、ワンマン表示も印刷済みです。 例によってヘッドライトはオレンジ色で、室内灯は電球色です。

まず、ヘッドライトを電球色にします。 ライトユニットをばらして、基板の表裏の平形LEDを外します。

表(抵抗器側)に砲弾型の電球色LEDを、裏に元の赤色LEDをハンダ付けします。基板はスルーホール基板ではないので、LEDのリード線で基板の表裏を電気的に連絡しておく必要があります。 詳しくはキハ120の福塩線色を整備したときの記事の通りです。 参考記事:TOMIX キハ120形(福塩線) 入線・整備

次に室内灯を白色LEDにしますが、TORM.製の室内灯ユニットを加工します。 これも以前にキハ120を整備した方法と同じです。 参考記事:TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備

仕上げに富士川車両工業のステッカーを貼ります。 収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・宍道,備後落合,出雲横田 各2個 行き先(周囲黒枠あり) ・回送 3個 ・試運転 4個 ・米子,宍道,揖屋,三井野原,木次,備後落合,松江 各7個 行き先(周囲黒枠なし) ・米子,三井野原,揖屋,備後落合,松江,試運転,回送 各4個 ・宍道,木次,出雲横田 各6個 その他 ・優先座席 9個 ・ステップに立たないで下さい。 24個 ・指づめ喚起表示(左右) 各42個 です。 実際のところは、行き先を標準の「木次」のままで変更せず、また実車では「指づめ喚起表示」は貼られていないようなので、「優先座席」と「ステップに立たないで下さい。」のステッカーのみを使用しました。

こんな感じになりました。客扉窓の「ステップに立たないで下さい。」のステッカーはは幅が広くてドア枠からはみ出すので、両横を切り詰めています。 ところで当社ではキハ120がどんどん増備されていますが、先日TOMIXから三江線神楽号の発売が発表され困っています。ラッピング車まで手を出すと際限がないですし・・・。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ120形(福塩線) 入線・整備

TOMIX 92145 JR キハ120形ディーゼルカー(福塩線)セットが入線しました。備後落合駅で津山線色(岡山色)とが、ひっそりと並んで停まっていた姿が忘れられずに、わざわざ中古品を探してきての増備です。

付属品はライトスイッチ用ドライバーが1本だけです。車番はキハ120-323とキハ120-327で、323がM車になっています。(中古品なので動力ユニットが入れ替わっているかもしれません。)行き先は印刷済みで「三次」になっています。室内灯は電球式,前照灯はオレンジ色のLEDです。また、便所は未設置です。

前照灯のLEDを電球色に取り替えるためにライトユニットを取り外して分解します。

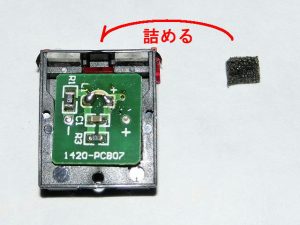

今回のライト基板は古いタイプです。(けど常点灯対応です。) 角形LEDが基板の両面にハンダ付けされていますが、抵抗器のある面のLEDが前照灯のオレンジ色LEDですので、これを手持ちのΦ3mmの砲弾型電球色LEDに取り替えます。前照灯のLEDは基板の右側(抵抗器側)がアノード(+)極になります。

取り替えの方法は2通りを考えましたが、方法1は元のオレンジ色LEDのリード線を途中で切断して砲弾型電球色LEDを継ぎ足すようにハンダ付けする方法で、方法2は両面のLEDを取り外し、オレンジ色LEDと砲弾型電球色LEDを再度取り付ける方法です。方法2は基板の余分な半田を吸い取り線等で除去する必要があるので手間が掛かると思って、今回は方法1を採用したのですが、実のところ裏表を貫通しているリード線のハンダが溶けてズレたり脱落して赤色LEDが不点灯になってしまい、意外と難易度が高かったりしました。(基板はコストダウンのためなのか、スルーホール(穴で表裏導通)になっていません。)なので、次に取り替える機会があるなら方法2を選択すると思います。 追記:後日あらためて作業を行って比較を行いましたが、方法2のほうが簡単で綺麗にできます。って、どんだけキハ120を持ってんだよと言う話もありますが・・・。(^^;

基板をケースに収めますが、前照灯と尾灯間の遮光のために隙間にウレタンを詰めます。 先日整備した三江線や津山線のようなチップLEDの基板の時よりもシビアではないですが、ウレタンが基板より上に出っ張ると前照灯の光量が落ちるので、写真のようにケースの枠より下になるように詰めます。

蓋をビスで閉めると出来上がりです。 ライトユニットをボディーに装着するときですが、赤色の導光材が車体の側面側に逃げて前面の穴にうまく入らないときがあります。そのときは縫い針のような先の細い針を使って誘導すると簡単に入ります。

かなり迷ったのですが方向幕は「備後落合」にすることにします。 変更作業には定番の富士川車両工業のステッカーを使用します。 収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・府中,三次,快速広島 各2個 行き先 ・回送,試運転 各5個 ・府中,河佐,上下,吉舎,備後落合,備後西城,備後庄原,三次,広島 各8個 ・快速広島 各4個,府中⇔三次,備後落合⇔三次 各4個 ・府中⇔三次,備後落合⇔三次(細矢印) 各3個 その他 ・優先座席 9個 ・ステップに立たないで下さい。 24個 ・指づめ喚起表示(左右) 各28個 です。

上が323で下が327です。 実車の写真を見ていると323と327では各ステッカーの位置が違うようで、写真に合わせて貼りました。

整備が終わりました。 白色室内灯ユニットと便所のために閉塞された窓ガラスパーツは、最新ロットのキハ120(大糸線)を部品取り用に購入して調達しています。ですが、キハ120(大糸線)用の窓ガラスは便所付近の閉塞された2枚の窓のうち、小窓のHゴムが銀色で塗装されており、わざわざ黒色のペイントマーカーで色入れをする羽目になりました。 なお、実車については323が下関に転属して美祢線他の運用に入っているようですが、時代設定が異なると言うことで気にしないことにします。 次は美祢線色か、木次線色か・・・。もう少しキハ120スパイラルが続きそうな予感がします。 では。<(_)> (参考記事) TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設 TOMIX キハ120形(関西線) 室内灯・灯火類整備 TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備 TOMIX キハ120形(三江線) 入線・整備

TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備

TOMIX 98008 JR キハ120形ディーゼルカー(津山線)セットが入線しました。 芸備線で運用されている車両が欲しかったので、先日発売された大糸線セットではなく2015年に発売されたこちらを購入しました。おかげで室内灯の白色化にお金と手間がかかりましたが・・・。

付属品はドライバー1本です。

暖かい感じのカラーリングです。便所付近の窓は2箇所が閉塞されています。 車番は330と342です。330がM車でした。

側面と屋根です。

カプラーとスカートは専用のものでしょうか。 特にカプラーは省スペースな感じで、何かに応用できるかもしれません。 (カプラーはJC6364で分売されていますね。)

さて、ヘッドライトはオレンジ色、室内灯は電球色(というか電球)ですので、これを修正します。

最初にヘッドライトの光源のLEDを電球色に変更します。 導光材を折らないようにボディーからライトユニットを慎重に取り外しますが、少しだけ慣れが必要です。 写真は関西線色のキハ120を分解したときの写真です。

ライトユニットのビスを外して分解します。

ライト基板です。「L1」の位置にあるLEDを交換します。基板に「+」と印刷されている側(右側)がLEDのアノード極になります。ちなみに基板の裏には赤色に光るLEDがあります。

電球色LEDに交換しました。 光軸を基板と平行にしておく必要があるので、LEDは横倒しにハンダ付けします。LEDは両面テープを巻いた楊枝と半田ゴテの先で位置調整を行いながら、片側の電極ずつハンダ付けをしていきます。 チップLEDは極性がわかりにくいので、間違いが無いかこの時点で試験点灯をしました。

基板をケースに収めますが、遮光のためにウレタンの切れ端を前方の隙間に詰めます。 2枚目の写真の矢印から上側にウレタンがはみ出すと光量が落ちますので注意が必要です。

ウレタンを詰めた後の写真です。これに蓋を取り付けて完成です。 蓋を閉めるときに半分の確率でネジの穴がバカになっており、いくらネジを回しても締まった感触が得られないときがありますが、とりあえず蓋は閉まるのであきらめます。

次に室内灯を白色に変更します。TORM.の室内灯のTL-011(幅広 白色)を使います。 残念ながらポン付けはできず、加工が必要です。その際、この室内灯ユニットは基板とプリズムが簡単に分離できるので、適宜付け外しを行いながら作業を進めます。

まず、集電スプリング付近の加工です。室内灯ユニットを支持するステーの先の爪を引っかける溝を作ります。

プリズムを先の細い角ヤスリで上から彫り込んでいきます。

ある程度彫り込んだら載せてみます。すると、集電スプリングとは反対側のステーにも当たりがあることが分かります。

プリズムの当たりのある箇所を、さっきよりも細いヤスリで横から彫り込んでいきます。

室内灯ユニットが床板と平行になるように、集電スプリング側の彫り込みを調整します。

室内灯ユニットが床板と平行になるように彫り込めたら、元の室内灯ユニットの長さに合わせてレザーソーでカットします。

出来上がりです。集電スプリングが若干長めなので、スプリングの歪みがなるべく少なくなるように室内灯ユニットを取り付けます。

ヘッドライトと室内灯の色の変更ができました。 (2019/01/02 停車・常点灯状態でしばらく放っておくと、この室内灯ユニットの素子の1つが焼損してしまいました。常点灯を使用するときは目を離さない方が良いです。)

最後にステッカーを貼り付けます。 富士川車両工業の製品を使いますが、方向幕が「白幕」と「黒幕」の2製品があります。 便所設置の時代は「黒幕」の方が良いようです。

「白幕」の収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・岡山,津山,智頭(智頭は種別枠付) 各2個 行き先 ・快速 岡山,快速 津山 各2個 ・総社,上月,備中高松,美作江見,岡山,中国勝山,法界院,新見,金川,美作加茂,福渡,那岐,津山,智頭,姫路,鳥取,佐用,東城,備後落合,試運転 各4個 ・回送 5個 その他 ・快速(赤字) 4個 ・優先座席 10個 ・ステップに立たないで下さい。 18個 ・後乗り前降り 11個 ・指づめ喚起表示(左右) 各42個 です。

「黒幕」の収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・岡山,津山,糸魚川⇔南小谷(ローマ字表記共,岡山・津山は種別枠付) 各2個 行き先 ・総社,上月,備中高松,美作江見,岡山,中国勝山,法界院,新見,金川,美作加茂,福渡,那岐,津山,智頭,姫路,鳥取,佐用,東城,備後落合,糸魚川⇔平岩,糸魚川⇔南小谷(ローマ字表記共) 各4個 ・回送 2個,試運転 3個 その他 ・快速(赤字) 4個 ・優先座席 10個 ・ステップに立たないで下さい。 18個 ・後乗り前降り 11個 ・指づめ喚起表示(左右) 各42個 です。

前面ガラス全体が印刷された部分に方向幕を貼り付けて、ライトユニットとガラスの間に挟み込みます。 作例では左右の余白を残していますが、斜め前から見たときにとても目立つので、余白は綺麗に切り取った方が良いです。

ドア部分にもステッカーを貼り付けるとこんな感じになりました。 方向幕は「新見」にしています。余り目立ちませんが「ワンマン」の下にある種別札差しに自己満足しています。側面の各ステッカー位置は、同封されてる説明書よりも実車の写真を見て決めた方が良いです。

キハ120形(津山線)の整備はこれで終了です。 それでは。<(_)> 参考記事:TOMIX キハ120形(三江線) 入線・整備

TOMIX DE10 きのくにシーサイド 入線

AKB的な商法で物議を醸しているトミックスの「TOMIX DE 選挙」ですが、そのメンバーの1台である2236 DE10 1000形ディーゼル機関車(1152号機・きのくにシーサイド)が入線しました。 中間発表まで様子見をしても良かったのですが、待ち望んでいた車両でしたし、上位に食い込む予感はしていたので比較的早期に予約して投票に参加してしまいました。

いつものパッケージです。

説明書は2235(JR東海仕様),2236(きのくにシーサイド),2237(アイランドエクスプレス四国),2239(JR貨物新更新車B)とで共用です。 付属品にトレインマークがないですね。

ナンバープレートとメーカーズプレートも何種類か付属しますが、金型を共用している関係のようで、実際には「DE10-1152」「川崎重工」だけを使います。

側面です。特徴のある塗り分けです。 青色がフラッシュ光の関係で明るく見えますが、実際にはもう少し深い青色です。

写真で見るよりかは、ファンのモールドは緻密にできています。

写真のウデが悪いので、細かなモールド表現が飛んでしまっています。orz

問題の投票券です。 「TOMIX DE 選挙」については一切触れられていませんが、指示されたURLからアンケートページに入ります。

アンケートの最終質問で投票します。複数回答ですので、これも欲しいなと思うものに投票できます。さてさて、あとは神に祈るだけです。 中間発表ではハイパーサルーンが4位と振るわなかったことが予想外でしたが、あとは概ねこんなものかなと思います。潜在需要がありそうなオリエントサルーンが5位になっていますが、DE10-1705が対象機でしたし、他力本願的な人が多いような気がしたので順当ではないでしょうか。投票対象の牽引機関車が違っていれば、結果はひっくり返っていたかもしれませんが。 しかし、きのくにシーサイドが逆転されたらと思うと気が気ではないので、こんな馬鹿げたイベントはこれで最後にして欲しいと思います。(と言いつつ、買ってしまった自分もだらしがないですが・・・。) それでは。<(_)> 参考記事1:祝 きのくにシーサイド 製品化決定 参考記事2:TOMIX JR12・24系客車 きのくにシーサイド 入線

TOMIX キハ181系 紹介

先日の台風のおかげで何もする気がせず、今週はまったりとしています。 ふと、先週にKATOから10-836他のキハ181系が再生産されたことを思い出し、自社で保有するTOMIXのキハ181系を眺めてみました。品番は92723他です。発売からずいぶん経ちますが、いまだにカタログ落ちしていない製品です。リニューアルはまだかと待っていたのですが、先にKATOから現在の製品水準で発売されてしまい、陳腐化が否めない状態になっています。そこで当社では色々と手を入れて、少しでも見栄えを良くしようとしています。

実のところTOMIX製のほかにKATO製(10-836他)の前回生産品を併せて保有しており、各写真の左がKATO製で、右がTOMIX製になります。(KATO製は運転台上の信号炎管と屋根の煙突が未取り付けです。)TOMIX製は元々クリーム色だった前面窓枠・ライトリム・特急マーク・ヘッドマーク枠に銀色、貫通扉窓枠に灰色を入れています。TOMIX製は窓ガラスが枠より少し内側に控えているだけ銀色部分がどうしても厚くなるのですが、KATO製の方も窓ガラスパーツの厚みの分が銀色に見えるので、ぱっと見の印象が同じに見えます。

各写真の下がKATO製で、上がTOMIX製です。クーラー頂部のネットの有無が違いますが、プロトタイプの違いなのか表現の省略なのかは把握していません。大きな違いはそれくらいで、TOMIX製の方が少しモールドが甘く表現がぬるいところがありますが、言われないと気が付かない位です。ただ、塗装に関しては、TOMIX製の方が明らかに凹部に色が回っていません。連結器はKATO製がボディーマウント伸縮タイプです。TOMIX製についてはアーノルドカプラーが標準ですが、台車マウントTNカプラー化しています。ボディーマウントTNカプラーは予算の関係で採用しませんでした。また、KATO製では幌が標準装備になっていますが、TOMIX製は幌枠のモールド表現のみで貧相なので、分売パーツの気動車用幌を木工用ボンドで取り付けています。あと、写真では分かりづらいですが、座席の成形色はKATO製が青色で、TOMIX製が茶色です。

ライトを点灯させてみました。 1枚目の写真がKATO製です。ヘッドマークは綺麗な白色ですが、ヘッドライトは黄色っぽいです。 2枚目の写真がTOMIX製ですが、KATO製にくらべると散々な感じで各ライト類の相互遮光ができていないとか、ヘッドマークが電球色だとかで劣っていることが分かります。ただ、ヘッドマークだけは標準のシールを使わずガチョウハウスさんのピタサボを採用しており、細密な印刷で気を吐いています。(ヘッドマークが「はくと」になっていますが、当社の車両はATS-P非装備です。(^^;) しかし比べてみると発売時期の差は如何ともし難く、色々と物足りなさが目に付くTOMIX製ですが、それでも愛着があってKATO製を導入した現在でも手放せずにいます。 それでは。<(_)>

TOMIX EF60 500形 入線

TOMIXのEF60 500形 電気機関車が入線しました。朗堂さんで購入しました。付属品はホイッスル 手摺り,TNカプラー,ナンバープレート,ヘッドマークです。 ナンバーはEF60 506~509,ヘッドマークは富士・さくら・みずほになります。

大型1灯のヘッドライトが時代を感じさせます。ヘッドライトレンズには縦縞が入っており好印象です。

パンタグラフの傍にある銀色のパーツは避雷器でしょうか。

側面の大窓も特徴的です。メーカーズプレートは川崎が印刷されています。

パーツ未取り付けの状態ですが、全体はこんな感じです。20系客車を牽く運用に入る予定になっています。 話は変わりますが、この頃に活躍していた電気機関車といえばEF58を心待ちにしているのですが、なかなかリニューアル発売されないですね。何かしら模型化が難しい理由があるのでしょうか。 それでは。<(_)>

TOMIX 583系 車番変更

当社で保有するTOMIXの583系(クハネ581 スリットタイフォン)は車番インレタも転写済みなのですが、編成表から引っぱってきた1979年当時の車番では、すでにクハネ581のタイフォンがシャッター付きに改造されていたようなので、今回はこの車番を変更したいと思います。 ネット上の写真と編成表を調べていると、1980年の編成表の西鹿児島←Tnc20,M'n0-10,Mn1-10,Tn39,Ts26,Td27,M'n36,Mn36,Tn11,M'n21,Mn21,Tnc19 (M'n0はモハネ580,Mn1はモハネ581)がスリットタイフォンのままだったようなので、これに設定し直します。なお、M車はM'n36とM'n21にします。この組成では、月光形581系のモハネ580,モハネ581,サハネ581-11の取り扱いがポイントとなります。モハネ580とモハネ581は、先週のうちに屋根を塗り替えておいたものを組み込みます。車番はモハネ580-10とモハネ581-10です。このモハネ580はM車なので、T車に変更するために、元の編成の他の車両との間で床下関係を入れ替えています。

サハネ581-11です。サハネ581-1~12はいわゆる月光形になりますが、サハネ581-11・12番のベンチレーターは特徴的な千鳥配置ではなく直線配置で落成しており、実車の写真を見ていて模型のプロトタイプになっているサハネ581-13~との差異が見つからなかったので、車番インレタの変更だけで済ましています。

残りの車両の車番インレタを変更し、行き先表示やサボ関係のステッカーを貼り替えて作業は終了です。 写真は西鹿児島方のクハネ581-20,モハネ580-10,モハネ581-10です。 ただ、この頃のモハユニットは入れ替えが頻繁にあったようなので、車番にこだわるのはムダな感じがするのですが、折角インレタを転写するなら何かしらの根拠が欲しかったもので、こんな面倒なことをしています・・・。(^^; それでは。<(_)> (参考記事) TOMIX 583系 整備 TOMIX 581系 増結セット 入線・整備