マイクロエース A-0711 キハ47 更新車 山口鉄道部の前照灯、尾灯のLEDを交換します。そのままだと写真ではこんな感じですが、実際はオレンジ色がキツいです。 前照灯だけならともかく、種別表示窓もオレンジ色で光るのが頂けません。

交換作業を行うために、ライトユニットから基板を抜き取ります。

ついでにライトケースも分解します。 ライトケースの後部を後ろに引くと、写真のように分解できます。 目的のヘッドライトレンズは、写真の真ん中の外したライトケースにくっついてきます。

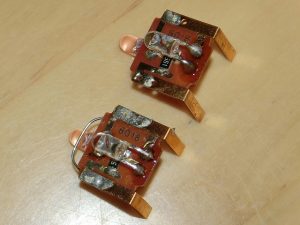

ライト基板です。 表裏とも厚さ1.3mmの角形オレンジ色LEDが取り付けられています。 裏側(写真右側)のLEDが左に偏心しているのは、床板のライトスイッチとの干渉を避けるためです。

さて、LEDを白色LEDに取り替えます。 入手出来た厚さ2mmの角形LEDを試しに取り付けてみたところ、表側のLEDは問題なくライトケースに収まったのですが、裏側のLEDは床板に干渉して使えませんでした。そこで、裏側には白色のチップLEDを無理矢理取り付けることにしました。チップLEDは床板側のライトスイッチへの干渉を防ぐために、リード線を斜めに延ばしてこれにハンダ付けしています。

このままだと前照灯が色温度の高いHID灯のような感じになるので、ライトレンズに色を塗ります。 まず、分解したライトケースからライトレンズを外します。

マッキーのオレンジでライトレンズの光源側を塗ります。

組み立てて点灯試験をしました。 前照灯は電球色、種別窓は白色になりました。 尾灯については元からライトレンズが着色されているので赤色です。 前照灯と尾灯間に若干の光漏れがあるのですが、有効な手立てがなかったので放置しています。 これで今回の整備は終わりです。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

MicroAce キハ47 更新車 山口鉄道部 入線・整備

中古品のマイクロエース A-0711 キハ47 更新車 山口鉄道部 4両セットを衝動買いしてしまいました。

厳密にはポップの写真が中身と違いますが、M社の製品なので突っ込まないことにしておきます。 種別表示等のシールは欠品でした。

編成は、<キハ47-1007 キハ47-102><キハ47-3501 キハ47-2503>で、各車の切妻側と102・2503番の運転台側にホロがつきます。台車は1007・102番がコイルばね式のDT22系(写真左)で、3501・2503番が空気ばね式のDT44系(写真右)です。台車が示すように3501・2503番は寒地仕様の元1508・507番です。(写真の車両はカプラーを交換しています。)

今回は定番のカプラー交換をしてみます。 写真はいきなり交換後の作例が混じっています。各写真の左から交換前、中央がTNカプラー(0374)に交換してプラ板の細切りのステーを追加したもの、右がTNカプラーとスカート(JC6352+PZ6252)に交換したものです。今回は右の姿にします。試しにやってみた中央が意外に良い感じで、これでも十分かなと思ったのですが、TNカプラーとスカートを調達済みだったので予定通り交換することにしました。

使ったパーツはこれです。 今回はこれらを細かくカットするので、薄刃ニッパーが必須でした。

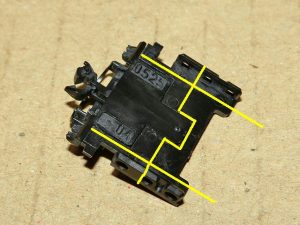

まず、カプラーを切り詰めます。 1枚目の写真の黄色線で切断します。左右はTNカプラーの蓋にギリギリのところまで切り詰めないようにします。(TNカプラーの強度に影響します。) それをひっくり返したのが2枚目の写真で、また黄色線で切り詰めます。

こんな形になりました。 なお、黄色丸印の箇所に若干の出っ張りがあったので、切れ味の良いカッターで慎重に削りました。

T車の場合はさらにジャンパ栓の上部も切り詰めます。 1枚目の写真の黄色線をカットすると、2枚目の写真のようになります。

スカートは両サイドを写真の黄色線でカットし、ステップ部分を分離しておきます。

このままカプラーやスカートを接着するとお辞儀をするので、床板をドライヤーで温めて、先端をちょっとだけ上に曲げておきます。写真の状態では曲げ過ぎです。温めているといきなり柔らかくなるので注意が必要です。 写真は順にT車とM車ですが、M車は曲げシロが少ないので曲げるのが難しいです。けど、短気は損気ですので気長にやりました。 T車、M車に共通ですが、カプラーの接着部分になる箇所は平らの方が良いので曲がらない様にします。

床板の曲げ加工の有無での比較写真です。1枚目がそのまま、2枚目が曲げ加工済みです。 車体とスカートの隙間がかなり違います。

床板を曲げたら、カプラーを床板に接着して、スカートをカプラーに接着します。 接着剤はすべて木工用ボンドを使っています。

次にステップを接着します。後々の分解整備を考えて床板に接着します。 写真はTOMIX製のキハ47で、位置はこれを参考にしました。

ステップは、適当にベースの左右を切り詰めればよいのですが、T車の場合、小さいステップは写真のように変則的な形に切り詰めます。

ステップを接着した後の写真です。接着は車体と床板を組んだままで行い、乾燥後に車体を外した状態で確認し、必要なら接着剤を足します。

運転台の反対側の連結器は、普通のTNカプラー(0374)をポン付けするだけです。

完成です。男前になりました。 TOMIX製のキハ40系に比べてM社製はお顔の後退角が大きく、スカートが前に出せないために、連結面間隔が狭くなり片幌が限界です。

ついでに側面のLED表示器をトレジャータウン製のTTP258-1 キハ58・40・183小パーツ集で増設します。1枚で2.5両分なので2枚必要です。パーツには、Mr.COLORの銀色で塗装してからタミヤエナメルのフラットブラックで枠内を塗り、エナメル塗料の溶剤ではみ出した部分を拭き取りました。 また、接着は木工用ボンドを使い、乾いてから濡れたティッシュで余分なボンドを除去しました。

これで整備は終わりです。シールは欠品でしたが前面の種別幕くらいは欲しかったので自作しています。 ヘッドライト用のLEDの交換等もありますが、今回はこのくらいにしておきます。 それでは。<(_)>

KATO クモハユニ64 入線

毎度今更の記事ですが、KATO 10-1446 クモハユニ64000(茶)+クハ68 420 飯田線 2両セットが入線しました。下の箱は、これより前に発売された10-1315 クモハユニ64+クハ68 400 飯田線 2両セットです。 スカ色のクモハユニ64が発売されていたので、茶色のクモハユニ64の追加発売には驚きました。 付属品はどちらもジャンパ栓ランナーがひとつです。

左の茶色セットはクハ68 420が、右のスカ色セットはクハ68 412がお供です。 説明の必要は無いとは思いますが、クモハユニ64は1形式1車両ですので、どちらのセットも車番はクモハユニ64 000になります。

運転席側です。(クモハユニ64は両運転台車ですが便宜上・・・。(^^;) クモハユニ64の向かって右窓上の通風口はどちらのセットも埋められた後の姿です。飯田線転属当初(茶色時代)にはガラリが残っていました。 また、クハ68については、それぞれ幌枠の有無が異なり、表情が大きく異なります。

連結面側です。幌と幌枠が灰色で一体成形になっています。

クモハユニ64の第2エンド側のヘッドライトとテールライトは点灯しませんが、ダミーレンズが入っており実感的です。

クモハユニ64の側面の比較です。それぞれ同じに見えます。

クハ68の側面です。こちらも同じに見えますが、床下機器が若干異なります。

屋根を俯瞰します。上2両が茶色セットで、下2両がスカ色セットです。

クモハユニ64について、実車に習って幌枠に色を入れます。 色を入れるといってもZ04F7953とZ04-7953のASSYパーツに交換するだけです。

こんな感じになりました。 茶色の幌枠については、車体の茶色と色の差がありますが、連結してしまうと気になりません。 なお、連結相手のクハ68については青い幌枠が正解ですが、適当なASSYパーツが見つかれば交換したいと思います。(色を塗ってしまえば早いのですが、面倒なので。(^^;)

あと、クモハユニ64の第2エンド乗務員扉後ろの窓(左右両側)については、室内側に木枠があったようです。(写真に茶色で書き込んでみました。)色はマホガニーブラウンが近いと思いますが、資料が潤沢ではないので時代によって異なるかもしれません。再現するなら、茶色っぽく色を塗った紙片を貼り付けるだけでも雰囲気は出せます。

実を言うと初めて作った鉄道模型のキットが無謀にもTAVASAさんのクモハユニ64なのですが、とてもお見せできるような出来ではなく、整った完成品が手に入るようになって、不器用な人間には良い時代になったと思います。それでもキットはキットで良いところもあるので、たまには何かに手を出すとは思いますが。(作っているときが楽しいんですよね・・・。)ちなみに作ったクモハユニ64のキットは大切に保管しています。 それでは。<(_)>

TOMIX ムーンライト九州 入線2

前回のセットBの導入に引き続き、98246 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)基本セットと、98247 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)増結セットが入線しました。セットBに比べてインパクト不足で売れ行きがよくないのか、高割引率でした。

基本セットのケースは8両の収納に対応しています。 付属品はカプラーポケット付きの台車枠が1個とジャンパーのランナー1枚(栓受・ジャンパーホース付栓受けが各3個)になります。 転写シートは、 オハ14 201~8 ×3,オハ14 251~8 ×3 スハフ14 201~4 ×3,オハフ15 201~3,251 ×3 オハ14 20 ×14,オハ14 25 ×14,スハフ14 20 ×8 オハフ15 20 ×4,オハフ15 25 ×4 1~3 ×14,4 ×10,5~0 ×8 が収録されています。(セットBと同じですね。)

セットBと異なるのは展望車オハフ15の代わりにジャンパ栓受けの穴が開いているスハフ14が入っています。 ネットの動画や写真を見ていると、博多方、京都方のどちらのスハフ14にジャンパ栓受けがあったという決まりはないようですが、当社では京都方に設定する予定です。(多い少ないの傾向はあったのかもしれませんが、よくわかりません。)

実を言うと別に増結セットをもう1つ購入しており、セットBと合わせると全12両の導入となりました。4から8両で、いろいろと組み替えて運用する予定です。 それでは。<(_)> 参考記事:TOMIX ムーンライト九州 入線1

TOMIX ムーンライト九州 入線1

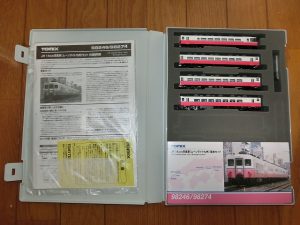

98274 JR 14 200系客車(ムーンライト九州)基本セットBが入線しました。 今回は展望室のついたオハフ15が入ったセットですが、晩年の展望室のない編成を再現した98246 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)基本セットが、98247 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)増結セットを伴い、先行して昨夏に発売されています。(増結セットは今回も再生産されています。)

4両セットですが、8両が収納可能です。付属品は写真の通りです。 転写シートは、 オハ14 201~8 ×3,オハ14 251~8 ×3 スハフ14 201~4 ×3,オハフ15 201~3,251 ×3 オハ14 20 ×14,オハ14 25 ×14,スハフ14 20 ×8 オハフ15 20 ×4,オハフ15 25 ×4 1~3 ×14,4 ×10,5~0 ×8 が収録されています。 似たような商品でマイクロエース製の「リゾート’88白馬」があり、客車の車番は「スハフ14 21+オハ14 183+オハ14 184+オハフ15 12」ですが、 スハフ14 21 → スハフ14 202 オハ14 183 → オハ14 205 オハ14 184 → オハ14 206 オハフ15 12 → オハフ15 202 のように後々に改造されているようで、当社ではこの車番を避けて付番する予定です。

ちなみに、先に発売された98246 基本セットの2両のスハフ14のうちの1両には、ジャンパ栓受とホースを取り付ける指示がありますが、今回の基本セットBのスハフ14には取り付けません。というか、車体に取り付け用の穴がありません。

編成例です。今回の基本セットBを使う編成は、博多←スハフ14 オハ14×4 オハフ15→新大阪 の6両編成となっていますが、ネットでは8両編成の動画しか見つけられませんでした。この場合、5号車(乗務員室は京都方)に栓受けのあるスハフ14がもう1両必要になるので、98247 増結セットのほかに98246 基本セットが必要になります。(違う組成もあったかもしれませんが、資料がなく不明です。) (2020/05/12追記 5号車 栓受けなし,1号車 栓受けありの動画を見つけました。) (2020/05/16追記 1・5号車 栓受けなし,オハフ15の車側の青ラインの形状が製品と同じ動画を見つけました。説明書通りの6両編成もありました。いろんなパターンがあるみたいですね。)

妻面です。

屋根です。

側面です。1枚目が海側(瀬戸内海側)で、2枚目が山側(中国山地側)です。 追記:2枚目(山側)の写真を車両毎に回転させて見やすくしました。(2018/05/20)

床下です。

さて牽引機は何にしましょう。実車だとED76,EF81,EF65,EF66あたりでしょうか。 実際の運用はどうだったかわかりませんがDLでも似合うかもしれません。 (2020/05/12追記 ムーンライト八重垣をEF58-150(茶色)が牽引している動画を見つけました。) それでは。<(_)>

鉄道コレクション キハ54 500番代 TNカプラー化

鉄道コレクション 留萌本線最終列車セットのキハ54 500番台ですが、カプラーがダミーで、連結しようとするとスカートを外して台車マウントのアーノルドカプラーを使用するように指定されています。それではイマイチなので、スカート付のボディーマントTNカプラーを取り付けます。

ダミーカプラーを除去しても、TNカプラーを突っ込むには真ん中の2本のステーの間隔が狭すぎます。ステーとジャンパ栓を切り取って移設させても良いのですが、今回は試しに銀河モデル製のスカートを使ってみます。

スノープロウは製品に取り付けられているものを再利用します。嵌め合いが固い場合はスカートの取り付け部を少し削ったり、スノープロウの両端を削ります。なお、スノープロウを削った場合は、白化した箇所を黒色でタッチアップする必要があります。また、スノープロウを取り付けてみてスカートが歪んでいる場合は、温めて形を整えます。熱には強くない素材のようで、力をかけながらファンヒータの温風で温めると簡単に修正できます。

スカートをねずみ色1号で塗装して、つや消しを吹きます。このパーツは3Dプリンタで製作されているのか積層痕があるので、塗装の前にサーフェーサーかねずみ色を吹き、痕を浮き出させて表面をヤスリ掛けして整えておきます。特にスカート側面を処理する必要があります。

。 スカートができあがったらTNカプラーを当ててみて、当たりのある部分を整えます。TNカプラーは手持ちにあった0374です。ジャンパ栓を切除し、胴受けの外側をちょとだけ削りました。

今回は2両ともM車にします。付属の床下スペーサーは真ん中(M)を使います。

スペーサーとTNカプラーを取り付け(写真1枚目)、スノープロウを嵌めたスカートを接着剤で固定します(写真2枚目)。M車の場合は、TNカプラーはスペーサーのダボにそのまま取り付けます。もしT車に加工を施すなら、床板のダボが中途半端な位置になるので、ダボ穴を無視してTNカプラーを接着剤で取り付ける等のもうひと加工が必要になります。あと、今回は順序が逆になっていますが、動力ユニットの台車枠と床下機器については先に取り付けておく方が良いです。

車体をかぶせたときに当たりのある部分を削ります。車体の窓ガラスパーツと床板のどちらかを削れば良いですが、今回は窓ガラスパーツを削りました。

車体をかぶせて出来上がりです。連結間隔も実感的になりました。 今回はサードパーティー製のスカートを使いましたが、思いのほか高価で入手性も悪いので、コストパフォーマンスを考えると、次があるなら付属のスカートを加工すると思います。 それでは。<(_)>

GREENMAX キハ54形500番代 TNカプラー化

昨年導入したグリーンマックスの30205 JR北海道キハ54形(500番代・留萌本線・元急行仕様)ですが、連結器周りがあんまりだったのでTNカプラーに交換してみました。

連結器部分は正直なところ鉄コレ以下です。これに銀河モデルの3D-009 スカートを使います。本来は鉄コレ用ですが、スノープロウの取付方法を工夫すれば使えます。(工夫と言っても接着するだけですが。(^^;)

このスカートは側面にざらざらがあり、塗装すると目立つのであらかじめヤスリがけをしておきます。前面についてはそれほど気になりませんが、ざらざらがあっても細かい造形があり、ヤスリがけは難しいです。また、非常に脆い材質なので無理をするとスカート自体が割れてしまいます。

フラットベースを混ぜたねずみ色1号で塗装しました。

使用するTNカプラー(0374)はジャンパ栓を切除しておきます。

車両からスカートを外します。

スカートからスノープロウを取り外します。 スノープロウのツメは接着に邪魔なので切除します。

スカートとTNカプラーを接着してスノープロウを接着します。今回も木工用ボンドを使っています。 TNカプラーの穴からスカートの位置決めダボが出っ張りますので削るか切除します。

できたカプラーセットを床板に戻して完成です。 スカートを0.5mmほど前に出したい感じですが、床板とボディーの位置関係に前後の遊びがあって位置が定まらないので、これ以上の作業はやめました。 このままの状態だと、連結面の間隔は片幌で丁度良い感じです。

製品そのままよりかはマシになったと思います。 ちなみに幌も木工用ボンドで取り付けました。強度を優先するならゴム系接着剤の方が良いですが…。 それでは。<(_)> 参考記事:GREENMAX キハ54形500番代 入線

KATO M250系 整備2

KATO M250系 スーパーレールカーゴをもう少しいじります。ヘッドライトはこんな感じで綺麗に白色に光ります。これはこれで美しいのですが、残念ながら実車は電球色です。ということで、LEDを電球色に取り替えます。

運転台のカバーを外すとこんな感じです。それぞれ上のLEDが前照灯用、下のLEDが尾灯用です。 前照灯用LEDが黄色いのは、試しに私がクリアイエローを塗ってみたからで、結果は真っ黄色な前照灯になってしまいNGでした。ww

ライト基板は簡単に引き抜けます。上の前照灯用LEDの根元にはコンデンサが半田付けされています。このコンデンサがあると常点灯が効きませんので、このLEDとコンデンサの両方を除去して、電球色LEDに交換します。もちろん、下の赤色の尾灯用LEDは外さずにそのまま使います。

前照灯用LEDを電球色LEDに変更しました。LEDが上に向くと運転台窓下の前照灯の光量が落ちるので、基板に対して水平かやや下向きに半田付けしておくことがポイントです。 また、M車用のライト基板(各写真の下の基板)には、除去したコンデンサ1個と60Ωの抵抗(120Ω×2個(並列(2段積み)))を直列につないでサージキラー(スナバ回路)を構成しています。サージキラーはスペースの関係で基板の裏に取り付けることになりますが、一方の集電板に各素子を半田付けして、反対側の集電板に細いワイヤーで接続しています。ワイヤーは尾灯用LEDの上を通しています。

参考にM車用ライト基板を取り付けた写真を載せます。

試走させましたが、当然ですが電球色で光ります。常点灯もちゃんと効きます。また、後ろ向きの前照灯がちらつくことはありませんでした。 これでM250系 スーパーレールカーゴの整備はひとまず終わりです。<(_)>

KATO M250系 入線・整備1

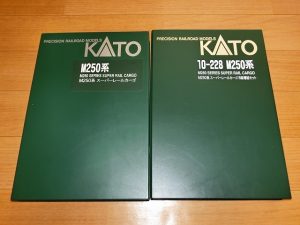

KATO M250系 スーパーレールカーゴ(16両)が入線しました。中古品です。品番は10-565(基本セット(4両)),10-566(増結セットA(4両)),10-228(8両増結セット)のようです。昨年に再生産されましたが、新デザインコンテナ、ヘッドマークがステッカーになってしまい、趣味に合う旧仕様を中古品で探すことになりました。

16両フル編成です。

編成表です。こうして見ると、この形式は2両1組で設計されているようですね。

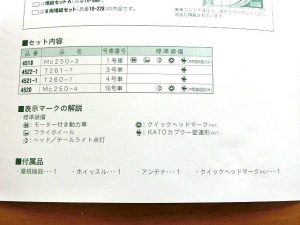

基本セット(4両)と増結セット(4両)の付属品です。先頭車とパンタグラフ周りの屋根上機器が別パーツとなっています。 標準通過勾配が4%となっていますが、1Mで本当に登ってくれるのでしょうか。

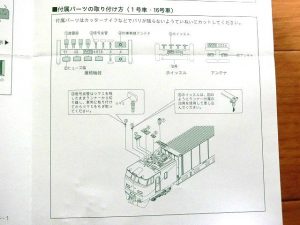

パーツの取り付け図です。ヘッドマークはクイックヘッドマークになっており、鉄片をヘッドマークに接着する必要があります。

パーツを取り付けてみました。図面からは読み取れませんが、信号炎管はつばまで押し込まないのが正解のようです。信号炎管とGPSアンテナの固定に木工用ボンドを使っています。2枚目の写真でヘッドマークが「なし」「あり」のお顔を並べてみましたが、ヘッドマークがないと他のJR貨物の機関車とよく似ていて没個性となってしまいます。

何も考えずに16両セットを買ってしまいましたが、実際に走らせる環境がありません。さてさてどうしましょう。(^^;

走らせようが走らせまいが、収納を何とかしないといけませんが、今回は初めてキャスコの16両ケースにまとめました。このケース、デカいのは仕方がないのですが、16両をフルに収めると付属品の保管スペースがなくなってしまうのが玉に瑕です。 今回はここまでですが、気が向いたら電球色LED(砲弾型3mm)に取り替える予定です。 それでは。<(_)>

祝 きのくにシーサイド 製品化決定

本日、TOMIXさんからきのくにシーサイドの製品化決定の発表がありました。

先行投資が無駄にならずに済みました。夏にはこの機体にヘッドマークが付いていることでしょう。選挙結果でノロッコ号が3位に沈んだことは不本意ですが。 しかし、アイランドエクスプレスとかを期待して買った人も居ると思うのですが、TOMIXさんはどう始末を付けるつもりなんでしょうね。こんな企画はもうごめんです。 それでは。<(_)> 参考記事1:TOMIX DE10 きのくにシーサイド 入線 参考記事2:TOMIX JR12・24系客車 きのくにシーサイド 入線