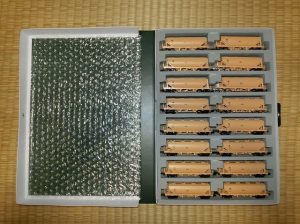

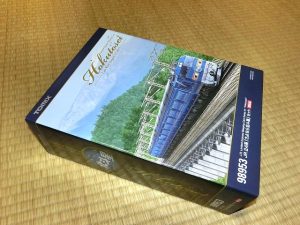

TOMIXの98953 JR 24系「さよなら北斗星」セットですが、そのままではブックケースが3つ分と嵩張るので減量化を図ってみました。

ブックケース3つが1パッケージに入っています。

3つ並べた幅を利用して、背表紙にはDD51が印刷されています。

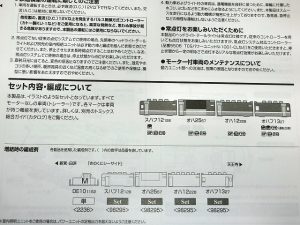

今更なので中身の紹介はしませんが、 DD51 1100 DD51 1138 ED79 20 EF510 515 オハネフ25 214 オロネ25 505 オロハネ25 501 オロハネ24 551 オハネフ25 215 オハ25 503 スシ24 506 オロネ25 506 オロハネ25 503 オロハネ24 553 オハネフ25 14 カニ24 508 の16両セットです。

書類ケースにエコクラフトの紙バンドで作った枠を入れ、枠には適当にウレタンを貼り付けます。 ケースは以前、文房具屋で180円くらいで発売されていましたが、このご時世ではさすがにその値段では売れなかったのか、現在はダイソーで108円になっています。その際に書類押さえの部品が省略されたのですが、それを取り付ける出っ張りがちょっと邪魔なので、少しだけ紙バンドを切り欠く必要があります。 紙バンドはゼリー状の瞬間接着剤と硬化促進剤を使い、ウレタンは木工用ボンドで接着しました。 ちなみに1ケースには14両が収まります。(20m級なら工夫すると15両が収まります。)

KATOケースとの比較です。すこし大きくなります。

ブックケース2つ分になりました。 ケース内には空きスペースがあるのでほかの車両を詰め込む予定です。 客車が入っているケースの空きスペースには既に予定がありますが、次回にします。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

TOMIX DE15 入線

TOMIXのJR DE15 2500形ディーゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付)が入線しました。オーソドックスな紙パッケージです。

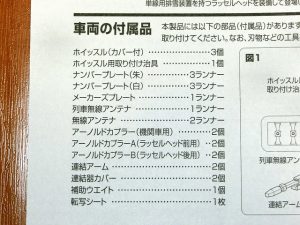

付属品が結構あります。ナンバーは、2519,2520,2525を選択できます。

転写シートは全面のナンバープレートに使います。 手間がかからないのは転写不要な2525号機です。

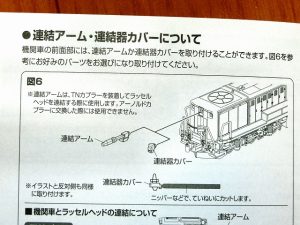

機関車のナンバープレートあたりにある連結器は、カバーに取り替えて単独走行時のスタイルにできます。

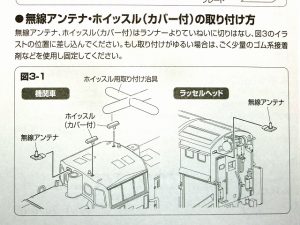

無線アンテナを取り付けるとケースの発泡スチロールを削る必要があります。 最初から削っておいてくれてもいいような・・・。

機関車です。

上から見るとエンジンカバーの分割線がはっきりしています。

ラッセルヘッドです。

何かお顔に違和感があります。

尾灯部分が変な感じです。

実車の写真ですが似ていませんね。 前から見ると、実車は⊂∨⊃で、模型は[ ∨ ]な形状です。 (実車はカタツムリの目玉が真横に飛び出したような感じです。) 模型の尾灯の裏側がベタモールドなのは、導光材が通るので仕方がないと思いますが。

側面のウィングは可動式ですが、ラッチが効くので、全開状態か全閉状態のどちらかになります。 前照灯は相変わらずのトミックスオレンジで何かの信念すら感じます。 全体的には満足な模型なのですが、標準ではTNカプラーになっている機関車とラッセルヘッドの連結がすこぶる難しく閉口してしまいました。 とりあえず、ぼちぼちとパーツ取り付けをしていきたいのですが、まずはナンバー選定ですね。 さて何号機にしましょうか。 それでは。<(_)>

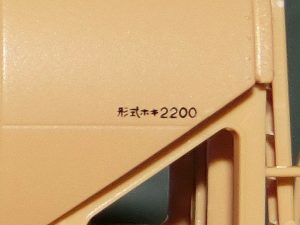

KATO ホキ2200 入線

TOMIX JR12・24系客車 きのくにシーサイド 入線

トミックスDE選挙に勝ち抜き、まさかの発売になりました、98295 JR12・24系客車(きのくにシーサイド)セットです。ある意味マイナーな車両ですから、模型化されるならTOMIXよりM社と思っていましたが、良い方に裏切られました。(^^;

機関車は先行発売されていました。

車番は印刷済みで、付属品は列車無線アンテナとヘッドーマーク2種(切り株と金属板)です。

機関車の次位のスハフ12 128です。 なぜか模型はテールランプが点灯します。そんな運用があったのでしょうか。(消灯できます。)

展望車のオハ25 57です。 上から見ても窓が大きくとられていることがわかります。 この車両に普通の室内灯ユニットは合わないですね。

側面のロゴは綺麗ですが、ドア付近の塗装の甘さが目立ちます。

オハ12 228です。 それぞれのクーラーキセ間にダクト状の帯(補強板?)があります。

推進運転時の運転台を持つ、オハフ13 27です。 こちらもクーラーキセ間にダクト状の帯(補強板?)があります。

運転台面です。 TNカプラーになっています。未取り付けですが屋根に列車無線アンテナが付きます。

車端部の窓下に、もう1枚ガラスが入れられています。 オーシャンアロー号(283系)にもありますが、あちらはもう少し下に向かって大きなガラスです。

編成を横から見るとこんな感じです。

パーツが未取り付けですが、ぼちぼち整備していきたいと思います。 本当にモデル化して欲しかった車両なので、こうして発売されるのはとてもうれしいです。 あとは、トミックスDE選挙で3位のノロッコ号が発売されたら言うこと無しなのですが・・・。 それでは。<(_)> 参考記事1:TOMIX DE10 きのくにシーサイド 入線 参考記事2:祝 きのくにシーサイド 製品化決定

KATO キハ82-900 キハ80 (初期形) 入線

先日のキシ80とキロ80に続いて、キハ82-900とキハ80(初期形)が入線しました。

今回はASSYでは無く、いわゆるKATOケースに入った製品です。品番は、キハ82-900が6068で、キハ80(初期形)が6064-2です。

キハ82-900には付属品があります。 ヘッドマーク 「北斗」・「オホーツク」・無地 各2 胴受け 2,信号炎管 2,排気管 2,前面ホロ 1 行先表示シール 1 です。 これとは別に、車両には無地のヘッドマークが装着されています。 行先表示シールには、 愛称サボ 北斗(指定席) 12,北斗(自由席) 6 オホーツク(指定席) 12,オホーツク(自由席) 6 側面行先サボ 函館-札幌 左右各9,網走-札幌 左右各9 特急サボ 指定席 12,自由席 6 号車番号サボ 1~7号車 各6 が収録されています。

キハ82-900です。それぞれの写真の上がキハ82-901で、下が比較用のキハ82-85です。キハ82-901はキロ80からの改造ですから、さすがに窓の配置が違います。床下は同じようです。あと、キハ82-901には給油口・給水口がありません。

お顔はこんな感じです。右がキハ82-901です。

屋根と室内です。それぞれ上がキハ82-901です。 屋根は形状が異なりますが、シートは色だけが異なるようです。

次は、キハ80です。それぞれ上が初期形のキハ80-2で、下が比較用のキハ80-123です。 床下が異なります。また、キハ80-2には給油口・給水口がありません。

屋根と室内です。 屋根の違いは僅かです。室内はシート色の違いだけです。

キハ82-900は901と902が存在しましたが、キハ82-901は改造されて数年間は向日町にいたようです。ただ、使用されていたと思われる「まつかぜ」や「白鳥」等での写真をネットで探しましたが見つかりませんでした。902は和歌山にいたので「くろしお」に入っていたかもしれません。一方、初期形のキハ80自体は、向日町や和歌山にも配属されていたようですが、キハ80-2は西日本に来ることは無かったようです。 初期形のキハ80は、先日のキシ80やキハ80よりもインパクトに欠けますが、キハ82-900は見た目が普通のキハ82と全く異なるので、視覚的に楽しめます。編成を組み替えて遊びたいと思います。 それでは。<(_)> 関連記事:「KATO キシ80 キロ80 (初期形) 入線」

KATO キシ80 キロ80 (初期形) 入線

KATOのキハ82系(初期形)のキシ80とキロ80が、ASSYパーツで届きました。 ひゃっけん堂さんでの購入です。 (単品で設定されてるキハ82-900 キハ80 (初期形)については後日に記事を書きます。)

ボディ、床下、台車で1両分です。

キシ80です。 以下、それぞれの写真の上が初期形のキシ80-901で、下が比較用のキシ80-34です。 窓の配置が違います。床下は同じようです。給油口・給水口の位置が少し違います。

クーラ等の配置が異なります。

屋根のアップです。 キシ80-901には、ラジオアンテナや箱形ベンチレーターがありません。 よく見ると、排気口?の位置も違います。

室内の配置が異なりますが、シートの色はほぼ同じです。

キロ80になります。 以下、それぞれの写真の上が初期形のキロ80-4で、下が比較用のキロ80-56です。 こちらは窓の配置は同じですが、給油口・給水口の位置が左右側面で反対になります。

屋根と室内です。 屋根は車端の造形が異なります。室内はシート色の違いだけです。

キシ80-901とキロ80-4は、それぞれ晩年は向日町と和歌山にいたようで、向日町だと「まつかぜ」、和歌山だと「くろしお」での運用でしょうか。 通常のキシ80やキロ80と入れ替えると変化が付いて面白いです。 それでは。<(_)> 関連記事:「KATO キハ82-900 キハ80 (初期形) 入線」

TOMIX 225系 KATOカプラー化他整備

今回はTOMIX 92421 JR 225 0系近郊電車 基本セットBの先頭車のKATOカプラー化を行い、他にも少し整備をします。

各写真の左側がKATO製で右側がTOMIX製です。 この2セットで、実車ではなかなかレアな225系だけの12両編成を再現したいと思います。 ちなみに、KATO車は10-871 225系0番台8両セットが発売されていますが、4両セットは発売されていませんので、KATO車で225系だけの12両編成は組成できません。そこで、4両編成が発売されているTOMIX車を導入しましたが、TOMIX車の先頭部はTNカプラーなので、そのままではKATO車と連結できません。 また、すでに当社で保有するKATO製の221系,223系とも連結させたいので、TOMIX車の先頭部をKATOカプラーに交換することにします。

各写真の左がKATO車、右がTOMIX車です。 KATO車については近畿車輛製をモデルにしており、車両間の妻面にリブがありませんが、TOMIX車(基本セットB)は川崎重工業製をモデルにしており、妻面にリブがあります。 現在のところ実車の225系0番台の4両編成はすべて川崎重工業製なので、KATO車の近畿車輛製8両編成の組み替えではこれを再現できず、4両編成はTOMIX車(基本セットB)の一択となります。

KATOカプラー化にはグリーンマックス 8111 カプラーアダプター、KATO 4785-1C3 クモハ383前面用カプラーセット、Z04-5860 クモハ224/225 スカートを使います。

TOMIX車の先頭のカプラー部分を分解します。 元のカプラーとスカートは使いませんので保管しておきます。

カプラーアダプターを加工します。1枚目の写真が加工前で、2枚目の写真が加工後です。 まず、ボディーとの干渉を解消するためにカプラーアダプター前面を凸型に薄刃ニッパーでカットします。 次に、カプラーアダプターの取付部の内側を床板側の幅に合わせて削り、外側をKATO製のスカートの幅に合わせて削ります。

ASSYパーツのスカートも加工します。丸印の引っ掛けをカットします。

加工したカプラーアダプターとカプラーセットを組み立て、元のTNカプラーと同様に床板に装着します。スカートはカプラーアダプターの上に接着剤で固定しますが、ボディーとスカートの隙間を調整しながら行います。

続いて台車の整備に移りますが、KATO製の動力車付き8両編成との協調運転を考えて、4両編成の動力台車からトラクションタイヤ付き車輪をトラクションタイヤなし車輪に交換します。 4本の車輪のうち2本がトラクションタイヤ付きです。

台車を分解してトラクションタイヤ付き車輪をトラクションタイヤなし車輪に交換します。 交換するための車輪は分売パーツのPW-100から調達します。(1箱にトラクションタイヤなし車輪が2本入っています。)

4本ともトラクションタイヤなし車輪になりました。

カプラーの話に戻りますが、元のアーノルドカプラーをボディーマウントTNカプラーに交換して車間を詰めます。(カプラーポケットの切除が必要になります。) TNカプラーは「0337 連形TNカプラー SP グレー 6個入」を使いました。 写真の下が交換前で、上が交換後の車間です。

先頭車同士を連結してみた写真です。 左がKATO製で、右がカプラーを交換したTOMIX製です。 KATOカプラーの仕様のために先頭車同士の車間がどうしても開いてしまいますが、221系や223系との連結が可能になるメリットとのトレードオフですね。

次に、何となく気になるクーラーをいじります。 225系の4両編成には三菱製が設置されていますが、模型は東芝製ですのでこれを交換します。 写真はTOMIX製の車両のクーラーを外したところです。

ASSYパーツの「Z04-4518 クモハ320クーラーWAU708」を使います。 取り付けには色々と試行錯誤をしましたが、クーラーの裏のダボを削って屋根に接着する方法が一番お手軽でした。 屋根にダボ穴を開ける方法は、正確な位置出しが難しく、屋根を貫通したクーラーのダボがボディーの屋根裏に当たるので、結局のところダボを削る必要があります。

交換前後の写真です。結構違います。 厳密には床下機器の形状も僅かに異なるようですが、殆どわからないので無視します。

TOMIX製の悪いところで、側面の方向幕等が名無しの権兵衛さんになっており、何とかします。 ジオマトリックス・デザイナーズ・インクのJ8901「223系/225系 -ベータ番-」シールから「新快速」を使います。

J8217K「西日本 汎用側面表示 山陽線・赤穂線・宇野線・伯備線・山陰線・四国」シールからは「播州赤穂」を使います。

貼り付けるとこんな感じです。 シールの天地寸法を切り詰めないと上手く収まりませんでした。 走行中は行先表示が消灯しているなんてことは知らないです。(^^;

当然ですが、前面も製品に付属する播州赤穂行きの方向幕に交換しておきました。

あとはクモハ224にアンテナを取り付けます。 唯一の後付けパーツで穴開けが必要です。

おまけですが、型想いとプラリペアでKATO製車両の車端部の床下機器を複製して、調色が面倒だったのでMr.COLOR C317 つや消し グレー FS36231をそのまま使って塗装したものを接着しました。

最後に転写シートで車番等を入れます。 収録内容は、 車番×各3 モハ224-2 モハ225-501 モハ224-3 モハ224-4 モハ225-302 クモハ225-2 モハ224-5 モハ224-6 モハ225-503 モハ224-7 モハ224-8 モハ225-304 クモハ224-2 クモハ225-3 モハ224-9 モハ224-10 モハ225-505 モハ224-11 モハ224-12 モハ225-306 クモハ224-3 クモハ225-9 モハ224-28 モハ225-14 クモハ224-9 クモハ225-12 モハ224-33 モハ225-17 クモハ224-12 クモハ225-15 モハ224-38 モハ225-20 クモハ224-15 弱冷房×8 PS×8 車椅子マーク×8 ベビーカーマーク×8 です。 4両編成はクモハ225-9,12,15以下の番号になりますが、どれも福知山線用にすぐに転属・改番された編成なので、当初は文字を拾い集めて現在進行形で網干総合車両所にて運用されている編成にするつもりでした。しかし、拾い集めの作業が無理ゲー並みに困難を極めたため、あきらめて収録されている「クモハ225-15 モハ224-38 モハ225-20 クモハ224-15」にしました。このため、車番的に2011年頃限定の編成になってしまったので、ベビーカーマークは転写しませんでした。 ということで、整備はこれで終わりです。 では。<(_)>

KATO ヨ6000 入線

夏休みでネタ切れ?なので、春に発売されたヨ6000を今更ですが引っ張り出してきました。

車番はヨ6522で、所属表記は南ツソです。 付属品はダミーカプラーと室内灯拡散板です。 室内灯ユニットには11-213 LED(電球色)が指定されています。

KATOさんお得意のN+スケールではなく、ファインスケールの機関車や貨車と並べても大丈夫そうです。 ベンチレーターが一体表現なのは残念なところですが、これは競合するTOMIX製でも同じなので仕方のないところです。しかし、KATO製は黒色車輪であることに加え、床下の集電板が見えないので足回りが美しいという優れた点があります。

屋根にはリブが表現されています。

妻側の白線は元の石炭ストーブから石油ストーブに改修された目印だそうです。

転がりが良いので、レールを少し傾けるだけで勢いよく走り出し、撮影時には気を遣いました。 それでは今回はここまでです。<(_)>

KATO スロフ62 入線

KATO 10-87910系寝台急行「津軽」 6両基本セットの「スロフ62 2024」のASSYパーツが届きました。 今回はひゃっけん堂さんで購入しました。

今回はライトユニットも合わせて購入していますが、セット品のスロフ62にはライトユニットは組み込まれていないようです。写真には写っていませんが、スイッチ板(Z04-5547)は手持ちのものを使いました。

組み立ては簡単だと思いますが、ライトユニットまわりはこんな感じです。 集電シューとクリーム色のスイッチ板は床下の蓋を開けて突っ込んだ方が簡単に入ります。

組み上がりました。

中央のサボには「青森行(奥羽線圣由)」、左右のサボは「急行」と「津軽」、号車札は「4」、標記類は「北オク 定員44」と「換算 積4.0 空3.5」と印刷されています。 カプラーは両端が台車マウントのKATOカプラーになります。

ネットには急行桜島や急行だいせん等のスロフ62を組み込んだ編成記録が有り、いろいろと使えそうです。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ120形(三江線・三江線神楽号) 入線・整備

最近発売されたTOMIX 98989 JR キハ120 300形ディーゼルカー(三江線・三江線神楽号)セットが入線しました。 廃線から3ヶ月が経過しており発売時期を逸してしまった感はありますが、欲しい人は昨年の発表段階で事前に予約しているので、関係ないのかもしれません。セットものに一緒に入っていたということはありましたが、Nゲージのラッピング車両を狙い撃ちで購入することは初めてになります。 付属品はライトスイッチ用のドライバーのみです。

ラッピング車は綺麗な印刷です。1枚目の写真の右がトイレのある側です。 前面の表示の「三次」と「ワンマン」は印刷済みです。 車番ですが、ラッピング車はキハ120 310、通常色車がキハ120 309です。 キハ120 310がM車ですが、キハ120 309との下回りの入れ替えで簡単にT車化ができます。

模型の室内灯とヘッドライトは白色です。

しかし、実車の室内灯は普通の蛍光灯ですが、ヘッドライトは電球色が正解です。

そこで、ライトユニットの白色LEDやライトレンズにマッキーのオレンジやライトブラウンとかMr.COLORのクリアオレンジを塗ってみたのですが、色味が全然駄目だったので、仕方なく白色LEDを電球色LEDに取り替えることにしました。 ライト基板上の矢印の先の部品がヘッドライト用の白色LEDで、これを取り替えます。

ヘッドライトが電球色になりました。

次にステッカーを貼りますが、富士川車両工業製のステッカー「5112 方向幕・表記ステッカー キハ120三江線・山陰線用」を使用します。 以前は「5112 方向幕・表記ステッカー キハ120三江線用」として発売されいましたが、同じ品番で内容が改訂されていますので、購入する場合は注意が必要です。 今回購入した「三江線・山陰線用」の収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・出雲市,浜田,江津(ローマ字表記共) 各2個 行き先 ・出雲市,太田市,江津,浜田,益田,三次,口羽,浜原,石見川本,試運転,回送 各5個 ・仁万,西出雲,出雲市,太田市,江津,浜田,益田,三次,口羽,浜原,石見川本(ローマ字表記共) 各5個 その他 ・優先座席 9個 ・「ワンマン運転時」説明 車体用 15個 ・「ワンマン運転時」説明 ドア用 18個 ・ステップに立たないで下さい。 18個 ・指づめ喚起表示(左右) 各10個 になります。 なお、ステッカーには説明書が付いていますが、ネットで実車の写真を探した方がわかりやすいです。

キハ120 310と309の実車のドアステッカーの写真です。どちらもトイレ側の側面です。 指づめ喚起表示は、2両とも指先がドアの中央側を向いていますが、ラッピング車のキハ120 310の方は指づめステッカーの指先が白▲マークです。富士川車輌工業のステッカーは赤▲マークですが、極小サイズなので気にせず貼ってしまうか悩みどころです。また、310と309で貼り付け高さが違ったりと微妙に個体差があります。

ちなみに昨秋のキハ120 325です。キハ120 309と比較すると、指づめステッカーは位置だけで無く親指のデザインや方向も異なります。また、「ワンマン運転時」の説明ステッカーにも違いがあります。 とにかく、キハ120のステッカーは車両毎だけでなくドア毎に違ったりするので、凝り出すと面倒くさいです。(^^;

貼ってみました。 「ワンマン運転時」の説明ステッカーの車体用は、すでに車体に印刷されているので使いませんでした。 キハ120 310の指づめステッカーは実車に貼られているステッカーのデザインに合わせて自作してみましたが、小さすぎて効果は限定的です。

行き先は、先に入線したキハ120 311と317に取り付けていたステッカーをこちらに移して浜原行きにしました。 昨年8月21日の三次駅19:34発の浜原行き最終列車で436Dになります。

浜原駅で撮った実車のキハ120 310とキハ120 309です。昨年8月22日の6:00頃の写真で、6:20発の浜田行きの始発列車です。列車番号は420D(江津から375D)になります。 現在、写真と模型とを見比べながら想い出に浸っています。 それでは。<(_)>