TOMIX 97911 JR583系電車(きたぐに・JR西日本旧塗装)セットにはクハネ581とクハネ583とが収録されていますが、96年と98年の電車編成表を見ると、クハネ581とクハネ583を先頭車とした編成は、 B5編成 クハネ581-33 モハネ583-102 モハネ582-102 サロネ581-5 サロネ581-16 モハネ583-66 モハネ582-66 モハネ583-89 モハネ582-89 クハネ583-28 →大阪 B6編成 クハネ583-27 モハネ583-101 モハネ582-101 サロネ581-1 サロネ581-25 モハネ583-70 モハネ582-70 モハネ583-88 モハネ582-88 クハネ581-36 →大阪 の2つです。(98年はさらに新塗色に変更された後ですが、この間の編成は固定されていたようです。) しかし、どちらもモハネ582-88か89をつないでいますので、床下を修正することにします。 (今回はB6編成に仕立てる予定です。)

前回の新塗色の「きたぐに」にも床下機器の修正を施しましたが、今回はその方法を改良します。 2M化するのに必要な別売りの動力ユニット(0676)には前期形と後期形の床下が付属していますが、前期形の床下をベースにし、そのうちの片側だけを加工します。写真の1枚目がそのまま使う側で、2枚目が修正する側です。

まずはこんな感じになります。(写真を撮った後に機器の配置を少しずらしました。) 機器の移動や切削で穴が空くところは光硬化パテで埋めています。 移植した後期形の機器は型想いとプラリペアでコピーしたものです。

あとはタンクを取り付けるのですが、サハネ581のタンクをコピーして、半分に割ったタンクを作ります。

空いたスペースにタンクを取り付けて造形ができました。 (写真を撮った後に機器の配置を少しずらしています。)

仕上げにブラックで塗装して、つや消しクリアを吹きました。 これで、モハネ582-88の床下のできあがりです。 ちなみに相棒のモハネ583-88は後期形の床下です。 あとパンタグラフですが、編成表を見ているとこの塗色とシューの先が細いパンタグラフとの組み合わせは、ごく短期間だけですがあったようです。ということで交換しようかどうしようか検討中です。 では。<(_)> 追記:「TOMIX 583系 きたぐに 床下機器修正(改)2」(2019/09/17)

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

TOMIX キハ143(室蘭本線) 入線

一連の流れの中で、TOMIX 92195 JRキハ143形ディーゼルカー(室蘭本線)セットが入線しました。 (って何の流れ?)2両編成セットです。 キハ143 100番代とキハ143 150番代の組み合わせですが、トイレの有無で番代が区分され、後者がトイレ付きの車両になっています。 元々は非電化の札沼線で運用されていましたが、電化時にワンマン対応の改造を施した上で千歳線・室蘭本線に転用されました。 なお、種車は客車のオハフ51だったそうです。魔改造が好きなどこかの鉄道会社も

やりそうなやっていた改造ですね。冷房が付いています。

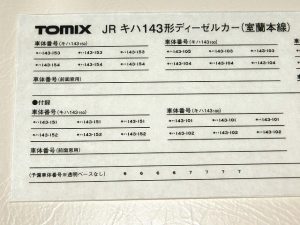

付属品の一覧です。

転写シートです。

各写真の上が100番代で、下が150番代です。 100番代がT車で、150番代がM車ですが、床下は共用となっています。

同じく屋根です。違いが分かりません。

運転台側はTNカプラーでしたが、反対側は台車マウントアーノルドカプラーです。 俯瞰してみると連結面の間隔が広く感じます。TNカプラーに交換した方が良さそうです。 実のところ、模型を見るまではキハ143が片運転台車であることに気がつきませんでした。(乗車したこともあるのですが・・・。)

Wikiによると札幌~東室蘭・室蘭間にキハ143系での1往復の運用が組まれているそうです。 確かに時刻表には2726D(札幌6:20発東室蘭行)と2843D(室蘭20:10発札幌行)の記載がありますが、これのことなんでしょうか。札幌駅の発着は早朝・深夜の時間帯になっていますが、いったい何両編成で走っているのか興味が湧きます。(追記 2019/8/31に2843Dの実車を確認しました。2両編成でした。) 今は2両1組の現在の編成での販売になっていますが、近いうちにキサハ144を組み込んだ札沼線時代の編成が発売されそうな予感がします。 では。<(_)>

TOMIX シキ1000 積荷製作

TOMIXのシキ1000に載せる積み荷を作ってみました。元々は剥き出しの変圧器が付属していますが、TOMIXの変電所キットの変圧器と同じに見えますので、流用品のようですね。 実車の写真では変圧器は運搬用のケースに収められている姿で運ばれているようなので、これを作ってみます。

試作品を印刷しました。 灰色のPLAを使って、積層ピッチ0.1mm,速度10mm/sで印刷しています。

組み立ててみました。と言っても瞬間接着剤でくっつけただけです。 プリンタの性能か、プリンターの組み立てに失敗しているのか、積層痕や鬆が目立ちます。印刷の設定をいじると改善されるかもしれませんが。 積層痕を消すのが面倒でほとんど処理をしていませんが、当然やった方が良いです。

軽く塗装をしてみました。 遠目に見るとらしく見えますが、積層痕が目立つので、現状では3Dプリンタに頼るよりもプラ板を切り出して箱組みした方が良い感じに仕上がりそうです。 とは言え、3Dプリンターの設定はもう少し研究してみます。 では。<(_)>

TOMIX シキ1000 ブレス取付

TOMIX 2773(2735) シキ1000 にブレスを取り付けてみます。2773 シキ1000 です。最近の銀車輪ロットです。

実車では荷台の奥にブレス(×形の部材)が見えますが、模型では省略されています。

3Dプリンターで適当に印刷して、エナメル塗料のつや消しブラックのペンで塗装し、木工用ボンドで車両に貼り付けました。上部の横梁と下部の両端2点での接着になります。ちょっと手前過ぎる感じもしますが、奥の上部にある梁のモールドとの兼ね合いでこの位置になりました。 印刷した部品の厚みは0.8mmで、もう少し薄い方が実感的ですが、これ以上薄いと部品の強度がなくなって扱いにくいです。手間でなければ薄いプラ板を切り込んで作った方が良いかもしれませんが、今回は3両分を用意するのが面倒で、3Dプリンターを使いました。

こちらは、品番が2735のプラ車輪ロットです。箱の裏のロゴが懐かしい「TOMY」になっています。 車輪以外は現行ロットと形状に違いはないようなので、同様に作業を行いました。

写真は1両ですが、3両とも取り付けて終わりです。 次はそれらしい積荷でも作ってみたいです。 では。<(_)>

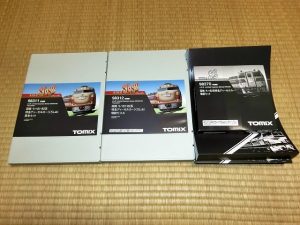

TOMIX 583系 きたぐに(旧塗装) 入線

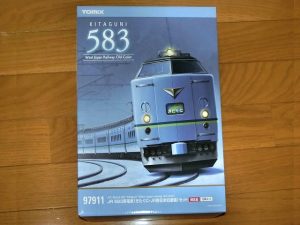

TOMIX 97911 JR583系電車(きたぐに・JR西日本旧塗装)セット[限定品]が入線です。

製品化発表当初はなるべく無視していましたが、日を追うごとに毎日眺めていた思い出が・・・、ということで発売直後にポチッとな。(^^; 安売り店での在庫が見つからず、ちょっとお高めな購入となりました。 関西の車両なので生産数が絞られたのか、すでに市場在庫が枯渇気味なようです。

10両編成で、ブックケースは2分冊です。

ヘッドマークはもちろん「きたぐに」が装着済みです。 TOMIXのヘッドマークは枠の縁取りがないので、若干の実車との印象の差があります。 先頭車はクハネ581とクハネ583のセットです。

原形車と比べると非常口扉が埋められています。

パンタグラフはホーンタイプではありません。 モデル化された年代は1994年頃のようですが、これで合ってるのかな?

ヘッドマークは「シュプール 妙高・志賀」が同梱されています。 インレタは、 (大阪方 1号車) クハネ583-28 クハネ581-36 モハネ582-89 モハネ582-88 モハネ583-89 モハネ583-88 モハネ582-66 モハネ582-70 モハネ583-66 モハネ583-70 サロ581-16 サロ581-25 サロネ581-5 サロネ581-1 モハネ582-102 モハネ582-101 モハネ583-102 モハネ583-101 クハネ581-33 クハネ583-27 (新潟方 10号車) が収録されています。 1994年の電車編成表を見ると、順にB5,B6編成の車番になっています。

とりあえず、100均で買ったファイルケース(絶版品)に3Dプリンターで印刷した間仕切りを入れて、ウレタンを内貼りしたものにまとめて収納します。さりげなく12両に増殖していますが、気にしないでください。(^^; 整備は時間を見つけてボチボチとすすめたいと思います。 それでは。<(_)>

TOMIX 500系 窓ガラス追加

TOMIXの500系は何度か生産されていますが、所有しているのは旧品番(9282 92083 92084 2872 2876)の車両になります。これはこれで古くてもフォルムは問題ないと思っていますが、可動幌の部分の窓ガラスが省略されているのが難点です。よく見るとちょっと気になる・・・。 知らないと窓パーツの欠落かと思ってしまいますね。 最近の生産では改善されているようですが。

この旧製品の窓ガラス問題を解決するパーツとして、TOMIXからPG6119 窓ガラス(500系用車端部ガラス)セットが発売されています。TEC STATIONだと税込み送料別で3,024円です。模型店の通販で購入すると送料込みでこれくらいの価格で買えます。そもそもが足りない窓ガラスへの対応と考えると高い買い物です。 このセットの内容ですが、出入口扉の細窓用の窓ガラスパーツ20個(17個使用)と、グリーン車のうち車端部に大窓がある2両分の窓ガラスランナーが入っています。

細窓の窓ガラスパーツと、これを取り付けた写真です。

ガラスパーツを取り付けてみます。 見た目にうまく取り付けられたように見えても、組み立てると可動幌がスムーズに動かないときがあるので、そのときはもう一度バラして窓ガラスパーツを取り付け直します。

大窓ガラスパーツのランナーです。他の窓との一体成形になっています。ランナーから切り離してもとの窓ガラスパーツと入れ替えます。

なお、窓ガラスランナーは2組ありますが、形状と刻印されている番号が違います。 8号車用が2870,10号車用が2871です。

今回は単に窓をはめるだけの作業で、最初からはめておけよ!と言いたくなりますが、何か大人の事情があったのかもしれません。 ついでに放置していた号車番号と車体番号のインレタを転写し、屋根のガイシとジョイントカバーを取り付けて500系の整備を終えました。 しかし、16両フル編成ではさすがに貸しレイアウトでの運転になりそうです。 それでは。<(_)>

TOMIX 500系 ヘッドライト電球色LED化

LEDネタが続きますが、500新幹線のヘッドライトを電球色LEDに交換します。オリジナルの状態です。 ヘッドライトがトミックスオレンジです。しかも暗い。(^^; テールライトも暗いですね。

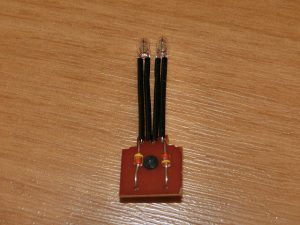

取り外したライト基板です。 LEDは2つとも写真の下の方がアノード(+)側です。 基板の電極部品が落ちやすいので、なくさないように気を使いました。

LEDを交換しました。左から電球色,赤色です。 赤色LEDには高輝度形を使ってみたのですが、明る過ぎたのでジャンク箱にあった輝度の低いものに再交換しました。それでも元のLEDよりは明るくなっています。 なお、抵抗は1kΩに変更しています。

基板を元に戻して出来上がりです。 綺麗に点灯しています。 しかし500系はかっこいいですね。 当社の方針として新幹線車両は保有しないようにしているのですが、500系は例外です。 ではでは。<(_)>

KATO 253系 灯火類LED化

KATO 10-408,409 253系 成田エクスプレスの灯火類をLED化します。

元の光源はすべて電球です。これが悪いというわけではないですが・・・。

それでは作業に取りかかります。 まずはボディーを外します。

ライトユニットから施工します。 床板から外して、基板の電子部品を除去します。

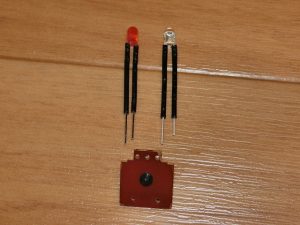

電球色LEDと赤色LEDに取り替えます。 短絡防止のために、黒色のチューブは再利用します。 LEDのリード線は電球より太いのでちょっとキツいですが、何とか通せます。 1枚目の写真には写っていませんが、1kΩの電流制限抵抗も取り付けます。 部品のリード線は既存の穴を通しますが、キツい場合は1.0mmから1.2mmのキリで広げます。 また、床板に組み付けたときに電球色LEDが左上を向くようにすれば、種別表示灯の明るさの左右差が少しだけ改善されます。

次に室内灯です。 白いベースパーツから電球を外します。

先日購入した無極性LEDを使います。これに電流制限抵抗を足すだけで、整流は不要です。 普通のLEDとブリッジダイオードの組み合わせでも良いのですが、ブリッジダイオードの設置スペースと電圧降下がもったいないので使いません。 とりあえず、写真のようにLEDと電流制限抵抗(1kΩ)をベースパーツに取り付けます。 なお、このLEDはツバ付きでしたが、実装するのにツバが邪魔になったので、ニッパーで削ぎ落としています。

車両本体に組み付けるとこんな感じです。

出来上がりの写真です。 種別表示灯の明るさに若干の左右差が見られますが、目をつむりました。 室内灯は全車両を白色としましたが、もしかしたらグリーン車は電球色だったかもしれません。 253系のグリーン車は1度きりの乗車なので記憶が曖昧です。 ちなみに、コンデンサを取り付けていませんが、走行させてみると常点灯は効きます。 後方の前照灯のちらつきは観測していませんが、そのときはサージキラーを施工します。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ82-96 整備

お金がないと言いつつも、結局のところTOMIXのくろしお98313増結セットBを買ってしまったですのが、このセットにはスリットタイフォンのキハ82の初期車が入っています。スリットタイフォンについては後期車も存在したようで、ウェブを漁ったところ車番がわかる写真(記事)でキハ82-96だけが特定できました。キハ82-96は、ちょうど向日町の配属で私の守備範囲でもあり、せっかくのくろしおセットですが、バラして作ってみようと思い立ちました。

基本セットのキハ82と並べてみました。右がスリットタイフォン車ですが、言われないとわからないです。一方、屋根は後期車と初期車との違いがわかりやすいです。というか、模型的には屋根とタイフォンの差しかありません。 目当てのキハ82-96は屋根が後期車なので、この2両の屋根を入れ替えてみます。

早速、分解します。 ライトユニットを外す前にヘッドマークをリリースしておきます。 分解は比較的簡単です。

2両とも分解できたら、屋根を交換します。 組み立てについては、ライトユニットの取り付けが難しいです。1度やればコツがわかるのですが、初めてだと壊しそうでなかなか取り付けられなかったです。(浅い角度でテールライトレンズをテールライトの穴に差し込み、ライトユニットの下部を押さえながら、前に押します。)

できあがりです。 キハ82-96のほかに、シャッタータイフォンの初期車もできました。くろしおに入れるならキハ82-3か8なのですが、ウェブに画像が落ちていないですね。 ところで、TOMIXのキハ82系はDT31A(TR68)をはいているみたいですが、キハ82-96は製造時期から考えるとDT31B(TR68A)だと思うので、引き続き、これを再現してみます。

台車枠はジャンクなフラノエクスプレス(TOMIX)より調達しました。 昔の製品なので、さすがに旧集電・銀車輪です。 ハイグレード仕様に合わせるために、黒い集電バネはキハ82-96の台車のものをそのまま使うとして、旧集電の黒染め車輪を購入しました。

フラノエクスプレスとキハ82(ハイグレード)の台車の比較です。 上がフラノエクスプレス、下がキハ82の台車になります。 大きくはブレーキシリンダーの位置が違いますが、言われないと気づかない範囲ですね。

フラノエクスプレスの台車枠に、黒い車輪と集電バネを組み込んで、キハ82-96用の台車(DT31B(TR68A))の調達ができました。

黒染め車輪化した台車を取り付けると、キハ82-96の本当のできあがりです。 ヘッドマークは何にしようか思案中です。 なお、恐ろしく転がりの悪い車両になってしまいましたが、今後の新集電台車の発売に期待したいと思います。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ81・82系 くろしお 入線

先日に発売になりましたTOMIXの国鉄キハ81・82系 特急ディーゼルカー(くろしお)です。 98311基本セットと98312増結セットA,98270増結セットです。

98311基本セットと98270増結セットで7両の基本編成を、98312増結セットAで3両の付属編成を組成し、すべてつなげると両端がキハ81で組成される10両編成になります。片端をキハ82にするための98313増結セットBも発売されていますが、手が(財布が)回っていません。(^^;

今回の製品では、やはり特徴的なのはキハ81ですね。 右が基本セット、左が増結セットのキハ81です。スカートの切り欠きが異なっています。 ぞれぞれキハ81-3とキハ81-5を再現しているそうですが、よく見ないと違いはわかりません。

以前にTOMIX製とKATO製のキハ82系を比べてみましたが、屋根上のディティールの差は大きいです。 キハ81系のくろしおはKATOからも発売されていますが、TOMIX製の方がアンテナ跡やベンチレーターが別パーツ化されており、上から見下ろすことの多いNゲージでは、クーラー以外が一体成形のKATO製とは細密感に差が出ます。

こちらは基本編成のキハ82です。シャッター式のタイフォンですが、増結セットBではスリット式のタイフォンで初期車のキハ82が収録されているとのことです。和歌山区に配属されていたキハ82の1/3はスリット式だったので、欲しいと言えば欲しいのですが、資金があればと言うことになっています。

そう言えば今回のセットのウレタンは10両対応になっています。 いろいろと使い回しが利きそうなので、今後もこれを標準にしてほしいですね。 それでは。<(_)>