マイクロエースの283系オーシャンアローの貫通形先頭部にTNカプラーを取り付けます。 品番はA0761,A0762,A0763の古いロットになります。

貫通先頭車同士で連結ができると言っても伸縮しないボディーマウントアーノルドカプラーで、車間もやたらと広くなります。また、解結した後にそのまま走らすのも見栄えが悪すぎます。かといって、ダミーカプラーへの交換も手間がかかります。

運転台側カプラー付近の側面と床裏の写真です。

今回はTNカプラーに、2段電連付きのJC6340を使います。 最終段階でスカートを床下に接着しますが、元のスカート左右に分割するか、KATOの283系のASSYパーツ(Z74-0939)を使います。 ただし、製品の元のスカートは奇数側と偶数側を共通パーツにしてごまかしているので、今回はKATOのASSYパーツを使います。 ASSYパーツ1袋で奇数側と偶数側の各2両、計4両分が取れます。

テールライトレンズはライトユニットとは別体で床板をくぐっていますが、特に固定されているわけでもなく、ここまでばらすと苦もなく外せます。

まずTNカプラーを加工します。 左の写真の赤線でカットします。

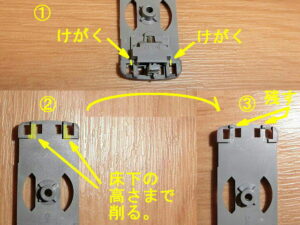

1枚目の写真のように、加工したTNカプラーを床板のテールライトレンズ用の開口部に添えて、開口部の立ち上がり部分にTNカプラーの幅の線をけがき、このけがき線の幅でテールライトレンズ用の開口部の立ち上がりを削り取ります。 このとき、最前面まで削り取らないように注意します。(写真のように少し残します。) 2枚目の写真が、できたスペースにTNカプラーを置いた様子です。

ここで運命の分かれ道になるのですが、1枚目の写真は、この時点で作業をやめて床板にTNカプラーを接着した場合と、ここから床板を削ってTNカプラーを埋め込んだ場合の作例です。 ここで作業をやめると、1枚目の写真の左や2枚目の写真のように通常の車両のカプラー位置よりもカプラーが低くなり、若干の違和感が出ます。反面カプラーの首振りに余裕があるので、上下左右に線路が大きく曲がってもカプラーが引っかかりにくいです。 一方、TNカプラーを床板に埋め込むと、1枚目の写真の右のようになり、見栄えは良くなりますが、カプラーの首振り時にボディーとのクリアランスが厳しくなり、S字カーブ中に勾配の変化点があるような厳しいレイアウト条件の場合は、脱線したりするかも知れません。きちんとした検証はしていませんが、走行予定のレイアウト条件を考えて作業を続行するかを決定する必要があります。 今回はTNカプラーを床板に埋め込むことを目標としますが、ここで作業をやめる場合は、TNカプラーの両サイドをテールライトレンズが当たる部分について削り、TNカプラーとスカートを床板に接着します。 今日はここまでで、次はTNカプラーを床板に埋め込む作業から始めます。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 鉄道模型

ニッパーキャップ 購入

兼ねてから気になっていたニッパーキャップを購入しました。楽天でアルティメットニッパーと普通のニッパーのセットを買ったのですが、普通のニッパーにはニッパーキャップが付属していませんでした。 アルティメットニッパーほどではありませんが、普通のニッパーも繊細な刃なので、道具箱の中でガチャガチャとなって刃が欠けないか気になって仕方ありませんでした。

最初は普通のニッパーキャップを購入したのですが、このニッパーの持ち手が特殊でキャップの奥まで入らず、すぐに外れてしまいます。

ということで、何種類か新たにキャップを買ってみました。 写真の製品はネイルニッパー用のシリコンキャップで、ネイル用品のお店で見繕いました。 左の製品から、内径7mm・9mm×5cm、内径7mm、内径8mm×4cmとなります。

先ず1つ目ですが、内径9mmの穴に入りました。 けどちょっと固くて使い勝手が悪そうです。

2つめの猫の手は、材質がしっかりしていて穴が広がらず、入りませんでした。

最後の星形断面のキャップは材質が最も柔らかく、おさまりが一番良かったです。 ということで、普通のニッパーにはこのキャップを採用します。

ちなみに最初のキャップはラジオペンチに被せることにしました。 残った猫の手は・・・。 購入した3つのうちでは、一番のお気に入りだったのですが。 それでは。<(_)>

KATO ドクターイエロー 入線

早速、KATO 10-896S 10-897 923形3000番台 ドクターイエローが入線しました。 乗車してしまうと欲しくなってしまいます・・・。

付属品は3両基本セットの方に黄色のリレーラーのみです。 4両増結セットのケースに3両基本セット分の車両も収めることができます。

モデルはJR西日本所属のT5編成で、窓ガラスに編成番号が印刷されています。

ヘッドライトですが、6灯のうち中央寄り4灯がイエローバルブです。

テールライトは前面カメラの窓の中にあります。

連結器は幌が一緒に動くようになっています。

直線で連結するとこんな感じです。 屋根には号車番号の印刷が見えます。

新幹線を走らせるのにはいけずな設定ですが、C280の通常カーブとS字カーブです。 この辺の見栄えは、TOMIX製新幹線車両の外幌表現と好みが分かれそうです。

側面の写真ですが台車や足かけ等、精巧にできています。 2枚目は実車の写真ですが、側面の号車番号印刷の上下の高さが揃っていない状態も表現されています。

検測用パンタグラフの照明も点灯します。

プレス発表によると、2編成あるうちのJR東海所属のT4編成が2025年1月に引退し、このT5編成が2027年度くらいに検測終了とのことで、実車を目にしておくのは、今のうちのようです。 では。<(_)>

KATO SL人吉 衝動買い

KATOの101727 58654+50系「SL人吉」を買ってしまいました。 発売時はスルーしていたのですが、先日、客車に乗車して欲しくなりました。 京都の三光堂さんでお買い上げです。

黒いケースが特別感を醸し出しています。 説明書のほかにサウンドカードのリーフレットも入っています。 メーカーとしてはサウンドカードも買ってもらえれば、一粒で二度おいしいことになります。

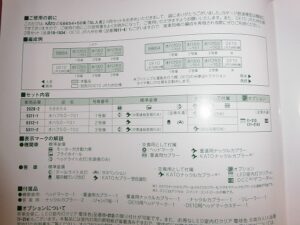

付属品は色々と入っています。 スペックとしては、最小通過半径がR249と頑張っています。

リレーラー付きです。 KATOさんはときどきリレーラーが入っていますが、何かこだわりがあるのでしょうか。 2枚目写真の右上の袋が58654の付属品です。

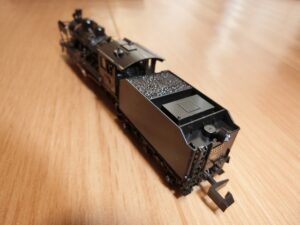

58654です。触るのが怖いくらいの精密さです。

後ろからの写真です。

客車です。 カプラーはボディーマウントで、アーノルドカプラ-、中間は伸縮密自連カプラーです。

両端の展望室です。 外からよく見えます。N小屋さんの出番かも知れません。 左からオハフ50-701、オハフ50-702です。

実車の展望室の写真です。1枚目がオハフ50-701、2枚目がオハフ50-702です。 とにかく、模型として機関車を入れて4両というのは走らせやすいですね。 お値段はお手頃ではなかったですが・・・。 けど、結構なお気に入りです。 それでは。<(_)>

マイクロエース 255系 前照灯電球色LED化 走行試験

前々回からのマイクロエース 255系の更新の続きですが、ついでに前照灯のLEDを打ち替えます。前照灯がオレンジ色で、少し暗めです。 尾灯に問題はないです。 よって、前照灯のLEDだけを取り替えることにします。

ライトユニットをばらした写真です。 角形LEDです。金色の反射テープの上のLEDが前照灯用のLEDです。

在庫があるかなとストック品を漁っていると、ちょうど角形の電球色LEDが2個ありました。 (エルパラさんの袋に入っていました。)

打ち替えた直後の写真ですが、写真ではよくわからないですね。

ライトユニットを組立直して点灯試験です。 無事に電球色になりました。

先延ばしにしていた走行試験も良好でした。 走行は低速からスムーズで、もはや別の製品のようです。 これで255系についてはマイクロエース製品を使い続けることができます。 それでは。<(_)>

マイクロエース 255系 動力更新(2)

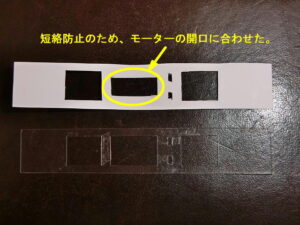

マイクロエース255系の動力ユニットの更新の続きです。次にモーターカバー(床下機器)の加工です。 写真は、新しい動力ユニットと旧動力ユニットのモーターカバーです。 いろいろと寸法を測ると、多少の加工で嵌まる感じではないです。

モーターカバーについて、動力ユニットのダイキャストと当たるところをがっつり切除するとこんな感じになりました。 また、大きく切除することによってカバーの剛性がなくなり、取り付けツメが効きにくくなるので、両面テープで動力ユニットに固定することにしました。

無事にモーターカバーが取り付けられました。(ここまで切り取るとカバーですらないですが。)

さて、動力ユニットにシートパーツを取り付けますが、新しい動力ユニットに入っていた透明絶縁シートも一緒に組み込むと、モーターに押されてシートパーツがかなり膨らみます。

そこで、透明絶縁シートをタミヤのプラペーパー0.1mmでコピーして使います。 (絶縁強化のために、モータ直上の形状を少しアレンジしています。)

もしくは、ラピーテープで必要な箇所を絶縁する方法でも構いません。 (最初はこの方法で絶縁をしていました。) どちらの方法でも、床板の多少の浮き上がりはあるのですが、ボディーを被せると違和感がなくなくなります。

写真 出来上がりの写真です。 気になっていたレールとのクリアランスも、若干改善されたようです。 通電確認は正常でした。走行試験は後日に行います。 では。<(_)>

マイクロエース 255系 動力更新(1)

KATOの255系が再販されてそわそわしていたのですが、手持ちのマイクロエース製の255系も捨てたものではなく、今回は動力ユニットの更新で済ますことにしました。(節約、節約…。) (いじっているのは、A0740 255系・1次型ビューわかしお9両セットの初期ロットです。)

動力車は7号車のモハ254-1です。 実写を余り見たことがなく、造形にはそれほどこだわりがなかったのですが、動力の微妙なカクツキやモーターケースとレールとのクリアランスが気になっていました。

そこで、各店舗で在庫僅少のE0005 20m級 完成動力ユニット DT33(黒)を改造して交換してみます。 KATO製の255系の動力の移植も検討したのですが、台車・床下機器の色や造形の違いと、カプラー問題(KATO製はボディーマウントカプラー)をクリアすることが面倒で、マイクロエース製の動力への交換に落ち着きました。

先ずは、旧動力ユニットの元の台車を分解しておきます。 そのうち、丸印の部品を使います。

次に、新しい動力ユニットの台車を分解します。

写真のように新旧の部品を入れ替えて、組み立てます。

このとき、カプラーポケットを固定するビス穴がずれているので開け直します。 (元の穴を埋めて開け直すのではなく、単純に細いキリでカプラーポケット側の穴を長穴にしました。空いた隙間には、プラ片でも突っ込んでおけば何とかなるでしょう。(適当・・・。))

元々の車両のシートパーツを再利用のために外してきます。 集電板はカッターで固定ダボを削って外しておきます。 (酸化が進んでいるので再利用はしません。) あと、丸印の余計な出っ張りが台車と干渉して邪魔なので削ります。

台車のウォームギアカバーの中心ピン用の穴に差さるダボを再現するために、1.6mmのプラ棒を挿入する穴を開けます。 穴の位置は、T車の台車位置から測って合わせるようにします。 (写真の位置は不正解です。実際は位置調整のために何度も開け直しています。)

プラ棒を挿入するとこんな感じです。台車のウォームギアカバーの引っかかるように1.5mm程度を突き出して、瞬間接着剤で固定しています。 集電板は新しい動力ユニットのものを外してきて、両面テープで固定しています。

シートパーツの表側(客室側)は、挿入したプラ棒の断面を適当な色でタッチアップしておきます。 今日はここまでです。 では。<(_)>

MicroAce シキ801 入線

マイクロエース A-8576 シキ801とK0002 積荷(B1梁用)が入線しました。シキ801は、お馴染みのブックケース、積荷はブリスターパックです。

ブックケースを置けてみると中身はスカスカです。 前回品は積荷とヨ8000が2両入っていましたから、余計にそう感じます。

荷梁と台車ユニットです。 荷梁は樹脂製です。 台車ユニットは台車と装飾パーツが樹脂製で、梁や枠が金属製です。

付属品です。 使用するのはガイド部品2個とネジ2個です。 残りは紛失や破損に備えた予備パーツです。

そのまま台車ユニットに荷梁を載せるとこんな感じです。

上から見るとこんな感じです。 カーブレールC280とC317の複線上ですが、空荷のままなら問題なく走行できそうです。

次に荷物を挟んでみます。

梁を繫いでいるピンを外します。 裏側から指で押せば簡単に外れます。

荷物を挟み込んで、再びピンで固定します。

線路に載せるとこんな感じです。

上から見てみます。 このまま走らせると、複線のすれ違い時にカーブの内側の車両に接触してしまいそうです。

そこでマイクロエースはボルスターを移動させることを考えました。 確かに軸間距離が短くなれば、オーバーハングも小さくなります。

説明の通りボルスター部品の移動と、ガイド部品の取り付けを行います。 ネジが固いので、ねじ山をつぶさないように気をつけます。

ボルスター部品の移動後の様子です。

これなら問題なく複線区間を走行できそうです。

さて片付けるときですが、面倒なのでボルスター部品は移動したままにしています。

ボルスターの位置を変えたままでも、雰囲気は変わらないようです。

上から見た様子です。 ボルスターの位置が移動していることを気にしないなら、このまま常用しても良いと思います。

大物車は言うなればネタ車なんですが、TOMIXのシキ1000に物足り無さ感じているなら、こういう模型も面白いのではないでしょうか。 では。<(_)>

KATO DD51 愛知機関区 常点灯化

KATO 7008-B DD51 800 愛知機関区 一般色を常点灯化します。CT-WorksのLK-003を使います。

キャブは丸印のダボで止まっています。 反対側は車体中心に対して点対称の位置にあります。

ボンネットは丸印のダボで止まっています。 TOMIXのDD51と違って、ボンネットは上にスライドさせます。

運転台パーツを外すとライト基板が露出しますので、基板を矢印の方向にスライドさせます。

端子金具ごとはずれますので、端子金具をCT-worksの基板に移植します。 端子金具は基板を挟み込むように食いついていますが、簡単に外れます。

端子金具を移植した基板を車体に戻します。 あとは逆順に復旧します。

常点灯化の完成です。 カプラーをTNカプラーに改造するかどうかを悩み中です。 それでは。<(_)>

KATO DD51 愛知機関区 車番変更

KATO 7008-B DD51 800 愛知機関区 一般色の車番を変更します。 ネットで画像を漁ると、ステップを交換したので1805号機が一番しっくりくるようです。付属品の車番を探すと、あるはずの「DD51-1805」がありません。 調べると、この車番のセットは7008-A DD51 800 愛知機関区 JR貨物色のものです。 前オーナーか中古店のどこかでパーツが入れ替わったようです。 中途半端な店で中古品を購入するとこういうことがありますね。 さて、一般色の7008-Bは特別企画品扱いなので、車番がASSYで発売される見込みも薄いです。 仕方がないので、ナンバープレートをアルティメットニッパーでカットして切り接ぎをします。 今回は「DD51 1802」から「DD51 180」を、「DD51」から「5」を切り出して使います。

切り接いで、ボディーに並べた写真です。 ボディーへの接着は木工用ボンドを使っています。 切り口が綺麗だと継ぎ目がわかりません。

やっと、DD51-1805の完成です。 では。<(_)>