一連の流れの中で、TOMIX 92195 JRキハ143形ディーゼルカー(室蘭本線)セットが入線しました。 (って何の流れ?)2両編成セットです。 キハ143 100番代とキハ143 150番代の組み合わせですが、トイレの有無で番代が区分され、後者がトイレ付きの車両になっています。 元々は非電化の札沼線で運用されていましたが、電化時にワンマン対応の改造を施した上で千歳線・室蘭本線に転用されました。 なお、種車は客車のオハフ51だったそうです。魔改造が好きなどこかの鉄道会社も

やりそうなやっていた改造ですね。冷房が付いています。

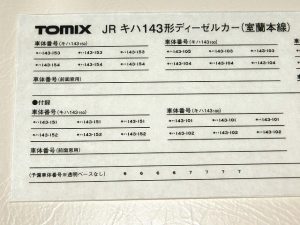

付属品の一覧です。

転写シートです。

各写真の上が100番代で、下が150番代です。 100番代がT車で、150番代がM車ですが、床下は共用となっています。

同じく屋根です。違いが分かりません。

運転台側はTNカプラーでしたが、反対側は台車マウントアーノルドカプラーです。 俯瞰してみると連結面の間隔が広く感じます。TNカプラーに交換した方が良さそうです。 実のところ、模型を見るまではキハ143が片運転台車であることに気がつきませんでした。(乗車したこともあるのですが・・・。)

Wikiによると札幌~東室蘭・室蘭間にキハ143系での1往復の運用が組まれているそうです。 確かに時刻表には2726D(札幌6:20発東室蘭行)と2843D(室蘭20:10発札幌行)の記載がありますが、これのことなんでしょうか。札幌駅の発着は早朝・深夜の時間帯になっていますが、いったい何両編成で走っているのか興味が湧きます。(追記 2019/8/31に2843Dの実車を確認しました。2両編成でした。) 今は2両1組の現在の編成での販売になっていますが、近いうちにキサハ144を組み込んだ札沼線時代の編成が発売されそうな予感がします。 では。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 入線等

TOMIX 583系 きたぐに(旧塗装) 入線

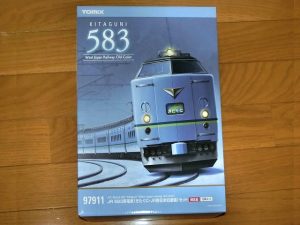

TOMIX 97911 JR583系電車(きたぐに・JR西日本旧塗装)セット[限定品]が入線です。

製品化発表当初はなるべく無視していましたが、日を追うごとに毎日眺めていた思い出が・・・、ということで発売直後にポチッとな。(^^; 安売り店での在庫が見つからず、ちょっとお高めな購入となりました。 関西の車両なので生産数が絞られたのか、すでに市場在庫が枯渇気味なようです。

10両編成で、ブックケースは2分冊です。

ヘッドマークはもちろん「きたぐに」が装着済みです。 TOMIXのヘッドマークは枠の縁取りがないので、若干の実車との印象の差があります。 先頭車はクハネ581とクハネ583のセットです。

原形車と比べると非常口扉が埋められています。

パンタグラフはホーンタイプではありません。 モデル化された年代は1994年頃のようですが、これで合ってるのかな?

ヘッドマークは「シュプール 妙高・志賀」が同梱されています。 インレタは、 (大阪方 1号車) クハネ583-28 クハネ581-36 モハネ582-89 モハネ582-88 モハネ583-89 モハネ583-88 モハネ582-66 モハネ582-70 モハネ583-66 モハネ583-70 サロ581-16 サロ581-25 サロネ581-5 サロネ581-1 モハネ582-102 モハネ582-101 モハネ583-102 モハネ583-101 クハネ581-33 クハネ583-27 (新潟方 10号車) が収録されています。 1994年の電車編成表を見ると、順にB5,B6編成の車番になっています。

とりあえず、100均で買ったファイルケース(絶版品)に3Dプリンターで印刷した間仕切りを入れて、ウレタンを内貼りしたものにまとめて収納します。さりげなく12両に増殖していますが、気にしないでください。(^^; 整備は時間を見つけてボチボチとすすめたいと思います。 それでは。<(_)>

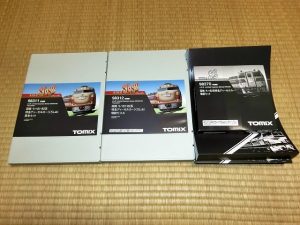

TOMIX キハ82-96 整備

お金がないと言いつつも、結局のところTOMIXのくろしお98313増結セットBを買ってしまったですのが、このセットにはスリットタイフォンのキハ82の初期車が入っています。スリットタイフォンについては後期車も存在したようで、ウェブを漁ったところ車番がわかる写真(記事)でキハ82-96だけが特定できました。キハ82-96は、ちょうど向日町の配属で私の守備範囲でもあり、せっかくのくろしおセットですが、バラして作ってみようと思い立ちました。

基本セットのキハ82と並べてみました。右がスリットタイフォン車ですが、言われないとわからないです。一方、屋根は後期車と初期車との違いがわかりやすいです。というか、模型的には屋根とタイフォンの差しかありません。 目当てのキハ82-96は屋根が後期車なので、この2両の屋根を入れ替えてみます。

早速、分解します。 ライトユニットを外す前にヘッドマークをリリースしておきます。 分解は比較的簡単です。

2両とも分解できたら、屋根を交換します。 組み立てについては、ライトユニットの取り付けが難しいです。1度やればコツがわかるのですが、初めてだと壊しそうでなかなか取り付けられなかったです。(浅い角度でテールライトレンズをテールライトの穴に差し込み、ライトユニットの下部を押さえながら、前に押します。)

できあがりです。 キハ82-96のほかに、シャッタータイフォンの初期車もできました。くろしおに入れるならキハ82-3か8なのですが、ウェブに画像が落ちていないですね。 ところで、TOMIXのキハ82系はDT31A(TR68)をはいているみたいですが、キハ82-96は製造時期から考えるとDT31B(TR68A)だと思うので、引き続き、これを再現してみます。

台車枠はジャンクなフラノエクスプレス(TOMIX)より調達しました。 昔の製品なので、さすがに旧集電・銀車輪です。 ハイグレード仕様に合わせるために、黒い集電バネはキハ82-96の台車のものをそのまま使うとして、旧集電の黒染め車輪を購入しました。

フラノエクスプレスとキハ82(ハイグレード)の台車の比較です。 上がフラノエクスプレス、下がキハ82の台車になります。 大きくはブレーキシリンダーの位置が違いますが、言われないと気づかない範囲ですね。

フラノエクスプレスの台車枠に、黒い車輪と集電バネを組み込んで、キハ82-96用の台車(DT31B(TR68A))の調達ができました。

黒染め車輪化した台車を取り付けると、キハ82-96の本当のできあがりです。 ヘッドマークは何にしようか思案中です。 なお、恐ろしく転がりの悪い車両になってしまいましたが、今後の新集電台車の発売に期待したいと思います。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ81・82系 くろしお 入線

先日に発売になりましたTOMIXの国鉄キハ81・82系 特急ディーゼルカー(くろしお)です。 98311基本セットと98312増結セットA,98270増結セットです。

98311基本セットと98270増結セットで7両の基本編成を、98312増結セットAで3両の付属編成を組成し、すべてつなげると両端がキハ81で組成される10両編成になります。片端をキハ82にするための98313増結セットBも発売されていますが、手が(財布が)回っていません。(^^;

今回の製品では、やはり特徴的なのはキハ81ですね。 右が基本セット、左が増結セットのキハ81です。スカートの切り欠きが異なっています。 ぞれぞれキハ81-3とキハ81-5を再現しているそうですが、よく見ないと違いはわかりません。

以前にTOMIX製とKATO製のキハ82系を比べてみましたが、屋根上のディティールの差は大きいです。 キハ81系のくろしおはKATOからも発売されていますが、TOMIX製の方がアンテナ跡やベンチレーターが別パーツ化されており、上から見下ろすことの多いNゲージでは、クーラー以外が一体成形のKATO製とは細密感に差が出ます。

こちらは基本編成のキハ82です。シャッター式のタイフォンですが、増結セットBではスリット式のタイフォンで初期車のキハ82が収録されているとのことです。和歌山区に配属されていたキハ82の1/3はスリット式だったので、欲しいと言えば欲しいのですが、資金があればと言うことになっています。

そう言えば今回のセットのウレタンは10両対応になっています。 いろいろと使い回しが利きそうなので、今後もこれを標準にしてほしいですね。 それでは。<(_)>

マイクロエース 201系 更新車 大阪環状線 整備2

先週の続きです。 ジャンクなA-2591 マイクロエース 201系 体質改善工事施工車・オレンジ 8両セットを整備しています。 今週は屋根の塗装からです。丸1日かけて調色をして、エアブラシで塗装します。

パンタグラフと避雷器,クーラーを取り付けて一段落です。

行き先が「高尾」になっていたので、「大阪環状線」に貼り直します。 シールは同梱されていたのでこれを使いましたが、マイクロエースのシールは脆くて貼りにくいです。

できあがりました。 カメラを通して見るとモハ201だけ屋根が暗い感じですが、見た目にはそうでもありません。 残念ながら?購入時点でマイクロエースお得意の吊革が付いていませんでしたが、あったらあったで五月蠅く感じるのでまぁいいでしょう。 走行関係は快調なので今回はいじりません。 というか、マイクロエース製品はできる限り分解したくありません・・・。(^^; それでは。<(_)>

マイクロエース 201系 更新車 大阪環状線 整備1

ジャンクなA-2591 マイクロエース 201系 体質改善工事施工車・オレンジ 8両セットを仕入れてきましたので、整備を行いたいと思います。ケースはオレンジで、スリーブはベージュです。少し前の製品のようです。

俯瞰するとパンタグラフ回りが変な感じです。 なぜかシングルアームパンタです。1両に避雷器が2つあるし・・・。 加えて避雷器回りは接着剤がはみ出しています。これはひどい。(^^;

仕方が無いのでパンタグラフと避雷器をトミックス製に交換します。 パンタグラフの台座は何故かトミックスやカトーのPS16と脚の幅が合わないのでザックリと削りました。

避雷器は写真のものを選びましたが、種類が合っているかわかりません。 また、ダボが太いのでデザインナイフで削って取り付けます。

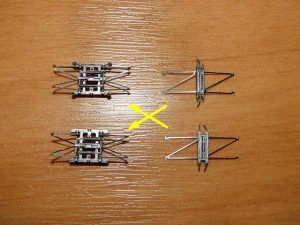

パンタグラフはシューを0262、台を0289から部分取りをして使います。

パンタグラフを1枚目の写真のように分解してそれぞれを合体させると2枚目の写真のようになります。要は2本ホーンタイプにしたかっただけなんですが・・・。

台座は富士川車輌工業所のパーツが欲しかったのですが店頭在庫が無く、手元にあったボナ製を使いました。 ボナ製の台座はエッチングの平板なので、0.1mmのプラペーパーを片側に貼り付けて屋根のカーブに合わせます。

台座を取り付けた写真とパンタグラフと避雷器を取り付けた写真です。 後は塗装です。最初は屋根を1編成丸ごと調色なしで塗装しようと思ったのですが、ボディーと屋根が一体成形なのでマスキングが面倒そうです。マスキングが甘くてボディーを痛めてしまうと元も子もありませんし・・・。ということで、屋根の色を調色して2両分の塗装で済ますことにします。 とりあえず、今日はここまでです。<(_)>

KATO 731系 キハ201系 カプラー交換

KATO 10-498 731系 3両セットと10-499 キハ201系 3両セットのカプラーを交換します。元のカプラーはフック付きのKATOカプラーです。写真はキハ201系ですが、731系も同様です。

フックのない新型のカプラーに交換します。 運転台下と中間連結部では使うカプラーの種類が異なります。 それぞれの写真の左が運転台下に、右が中間連結部に使います。

ところで、このカプラーに変更すると車両に元から付属するカプラーカバーが使えなくなりますが、それはまた別の機会に考えることにします。

バネを飛ばして悪戦苦闘するものの、作業全体は難しくないのですが、カプラーベースから胴受けを外すのにコツが分からず苦労をしました。胴受けを外すには、写真のようにカプラーの後ろから大きめのマイナスの精密ドライバーを突っ込んでひねると簡単に外れます。 ちなみに運転台下のカプラーの胴受けは、新型のカプラーに同梱されている胴受けと形状が異なりますので、元から車両に取り付けられている胴受けを再使用しています。

交換後の写真です。フックがなくなりスッキリしました。 しかし、中間連結部は見えない部分なので、自己満足以外の何物でもないような・・・。 また、元々のカプラーは濃いグレー色でしたが、黒色になって引き締まった感じがします。

先頭車同士の突き合わせもバッチリです。 併結時はともかく、解結時に車両をレールから浮かす必要がありません。♪ こうなるとマイクロエースの721系も何とかしたいと思うのですが面倒そうです。 それでは。<(_)>

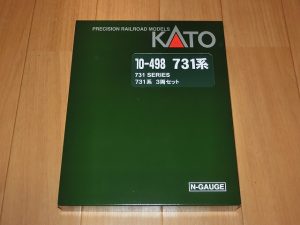

KATO 731系 入線

KATO 10-498 731系 3両セットが入線しました。

先日、大手量販店で売れ残っていたものを迎え入れました。

付属品はカプラーカバーがモールドされたドライバーと行先表示シールです。 行先表示シールをルーペで見ても印刷がつぶれて判読しにくいのですが、種別表示は普通と区間快速が収録されているように見えます。

735系なども含めて札幌近郊ではこのお顔をよく見かけるので、いずれは入手したいと思っていました。 前面に編成番号のG-103が印刷されています。(助士席側です。) 車番は手前から(小樽方)クハ731-203 モハ731-103 クハ731-103です。 パンタグラフが下枠交差式からシングルアーム式に交換された後の姿です。

731系と言えばこれでしょう。キハ201系との併結協調運転・・・。 実のところキハ201系が一足先に入線しており、相棒を待ち焦がれていました。 ところで写真のキハ201系はD-102編成で、キハ201-302が写っています。 車番は、(蘭越方)キハ201-302 キハ201-202 キハ201-102です。

ついでですが、キハ201系に付属の行先表示シールです。 種別は普通と快速の2種類で、行先には函館本線の各駅のほか、今は運用がない札沼線のあいの里公園や北海道医療大学が収録されています。

最後に先輩の721系と並んで記念撮影です。 並べると721系の屋根の賑やかさが目を引きます。逆に731系はあっさり系です。 この後、731系とキハ201系は時間を見つけてフックなしのカプラーにグレードアップ?する予定です。 実車では731系と721系とが併結している姿も見られますが、模型ではちょっと難しそうですね。 それでは。<(_)>

TOMIX DD51(JR北海道色) 入線・整備

単品販売のTOMIX 2215 JR DD51形ディーゼル機関車(JR北海道色)の整備です。 といっても、主な作業は列車無線アンテナの取り付けになります。

列車無線アンテナを取り付けるには、説明書通りにキャブと屋根を外します。 キャブは左右に交互に傾けて、屋根はキャブの中からツメを外します。

キャブと屋根の黄色い丸の部分をデザインナイフ等で削ります。

ちなみにアンテナとホイッスルは2ランナー入っており、予備はたくさんあります。

削った後の写真です。 基本的にデザインナイフで地道に削ります。(屋根は小径のドリルで下穴を開けて平刃で押し切りましたが、屋根の表面が欠けてしまいましたので、押し切りは避けた方が良いようです。) 切削面はどうしても白くなるため、屋根については目立ちすぎるのでマッキーの黒色を塗りましたが、できればきちんと青色を塗った方が見栄えが良いと思います。

組み立てるとできあがりです。 なお、無線アンテナのベロの厚みで屋根が浮いてしまったので、削って薄くしています。

ホイッスル、ナンバープレート、メーカーズプレート(製造者銘板)を取り付けてできあがりです。 各パーツは少量の木工用ボンドで固定しました。 ホイッスルはカバー有りとカバー無しが付属していますが、カバー有りを取り付けました。北海道の機体でカバー無しのホイッスルはあったのでしょうか。 ナンバープレートは1068、1083、1100、1148が付属しています。説明書によると1068、1083号機が三菱製で、1100、1148号機が日立製だそうです。 写真の機体は1068号機にしました。手持ちにあと2機あるのですが、1100号機はさよならセットと被り、1083号機はアンテナの位置が、1148号機は屋根のベンチレーターの位置が異なるので1068号機しか使えないようです。 それでは。<(_)>