大手の割に風変わりな車両をモデル化するのが好きなTOMIXからカヤ27-501が再生産されましたので、衝動買いをしてしまいました。

付属品は2枚目の画像の通りですが、ちょっと変わっているところで貫通扉が付属しています。けど貫通扉は銀色だったような気が・・・。

2枚目の画像の貫通路の奥に、動力ユニットの速度調整ボリュームが見えます。

ボディーを外すとこんな感じです。ボリュームの上の長いアルミ板は放熱用でしょうか?

まずはカプラー交換です。 編成端側(機関車側)は当鉄道標準のTNカプラーに交換しますが、反対側に連結するカシオペア編成はKATO製ですのでKATOカプラーに交換します。 なお、ボディーマウントTNカプラーを使用するので、恒例のカプラーポケット切除を行います。そのため、予備に台車枠も買っておきました。

カプラーポケットの切除は台車をばらして行います。その際のバリも丁寧に取り去ります。 KATOカプラーについては無加工でカプラーポケットに収まります。

1枚目がボディーマウントTNカプラー化した編成端側です。カヤ27に付属している車端部パーツも取り付けています。(EF510はKATO製ですがTNカプラー化しています。)2枚目が反対のカシオペア編成側でKATOカプラー同士で連結しています。

次に室内灯です。白色LEDタイプを用意しました。

実車の画像を漁っていると、なぜか発電機室だけが黄色っぽく光っているような気がするので再現してみます。 透明なプラ板にクリアイエローを塗って室内灯ユニットのプリズムに両面テープで貼り付けます。(全面ではなく3点留めくらいです。) プラ板に塗った塗料が泡立っているのはご愛敬ということで。

ユニットの白い遮光シールを貼っている部分にもクリアイエローに塗ったプラ板を貼りますが、この部分にはLED本体が収まっているために出っ張りがありますので、プラ板をくの字型に曲げて貼り付けます。

加工後の写真です。狙い通り発電機室の部分だけが黄色くなっています。 TNカプラー化したおかげで、車端部連結器周りの表情が引き締まっています。

最後にKATOのカシオペア編成とカヤ27との連結部分の拡大写真です。 写真ではわかりづらいですのが銀色の質感は全く違います。けど実車もかなり違いますので問題はないです。 あと、帯の高さが少し違います。色味も一番上の青帯がカヤ27の方が紫色っぽいです。 ですが、もともとカヤ27自体が変態車なので、連結して編成を俯瞰する分には帯の違いは些末なものです。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 入線等

KATO ED76 500番台 入線

ED76-500番台です。本来なら50系51形とともに入線させたかったのですが、 E26系カシオペアの室内灯と一緒に予約していたために、室内灯の発売延期に引きずられて1ヶ月遅れでの入線となりました。模型自体は新製品というわけではなく再生産品です。 屋根上の高圧線はKATO製らしく真鍮線のようです。また銀帯はてかてかのメタリックシルバーです。別に構わないのですが、このあとで車長の比較に使ったEF71はマットシルバーになっており、両機で異なっている理由がわかりません。

車体がでっかいなぁと思ったので、F級機のKATOのEF71と比較してみました。上がEF71で下がED76-500番台です。車長は同じに見えます。確かにKATOのカタログスペック上はどちらも135mmです。 実車はED76-500番台の方が10cmだけ短いはずですが、Nゲージサイズに換算すると0.67mmの差とわずかになりますので、模型化に際し無視されているのかカタログ表記が両機関車とも135mmに丸められているだけなのかはわかりません。 なお、ED76-500番台は北海道向けの大容量SG搭載のために基本番台より車長が長くなったらしいです。(Wikiより。)

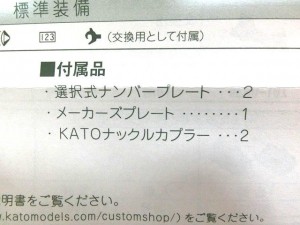

付属品はわずかで、ナンバープレートとメーカーズプレートを取り付けるとすぐに走らせられます。 当鉄道の標準カプラーはTNカプラーなので、先月発売の50系51形客車とともにカプラー換装をしなければいけませんが、それはまた後日と言うことで。

TOMIX 485系1000番台 入線

予約していた再生産のTOMIX 485系1000番台が届きました。

12両フル編成です。基本セットの付属品は2枚目の写真の通りです。クハ481には「つばさ」の文字マークがあらかじめ装着されています。 なお、基本セットと増結セットにはインレタが入っています。(同じものです。) 収録車番は銀色文字で、 モハ484,485-1025,1026,1027,1029,1034,1036,1042,1044,1048,1053,1057,1058,1064,1071,1072,1080,1083,1088 クハ481-1015,1019,1021,1025,1027,1029,1033,1035,1037,1041,1043(奇数車) クハ481-1016,1020,1022,1026,1028,1030,1034,1036,1038,1040,1042(偶数車) サロ481-1001,1002,1004,1005,1007,1008 サシ481-57,58,59,61,62,63 ですが、銀色のJNRマークが8個,白色のJRマークが3個,若干の予備番号も収録されています。

クハ481を300番台と比較してみます。左が1000番台で右が300番台です。前面は違いがありません。屋根については、1000番台の屋根とクーラーが灰色になっています。(両方とも特急マークとホイッスルは未取付です。)

よく見るとクーラーは色だけでなく側面形状が違います。

上が1000番台で下が300番台です。車体側面はドアコック蓋の大きさに違いがあるだけで同じです。あとは、床下機器の配置が違います。

モハ485とモハ484です。モハ485の屋根は同じ形状でしたが、モハ484の屋根は200,300番台セットと若干異なります。車体と床下も若干異なります。

サロ481-1000です。方向幕下の窓の小窓感が1000番台の特徴を醸し出していて良い感じです。グリーンカーマークは印刷済みとなっています。

サシ481です。これは屋根とクーラーの色が灰色なだけで、既に発売されている銀色屋根仕様(写真2枚目上)と形状は全く同じです。

実車は他の番台と混結されていることも多いのですが、模型で再現すると屋根の色がバラバラになりますので、食堂車以外がオール1000番台で統一されている編成を組成してみようと思います。食堂車が営業末期の82年版の編成表で探すと、秋田運転区の「つばさ」(上野-奥羽本線-秋田),「やまばと」(上野-奥羽本線-山形),「いなほ」(上野-上越線(新潟通らず。)-青森)が該当するようです。この中では「いなほ」が好きなのですが、トレインマークを別途購入しなくてはいけません。とは言ってもトレインマークが1,000円もするんですよね。こうなると遅くまで上野駅に姿を見せてくれていた「つばさ」でもと迷うところです。(「つばさ」のイラストマークは基本セットに付属しています。)とにかく「いなほ」のトレインマークが店頭から無くなるまでに決断しないと・・・。

KATO 50系51型客車 入線,グレードアップパーツ取付

遙か昔に乗車した記憶が蘇り、思わずポチってしまいました。 当時わずかに残っていた51形の普通列車に、(たぶん)札幌-滝川間で乗った記憶があります。5両基本セット(10-1306)とオハフ51(5246)×1,オハ51(5245)×2、それと50系客車グレードアップパーツ(11-551)×2です。グレードアップパーツ1袋でオハ×2両,オハフ×2両の計4両分の屋根とベンチレーターが入っています。 車番は基本セットがオハフ51-20,オハ51-58,オハフ51-14,オハ51-21,オハフ51-66で、単品がオハフ51-18,オハ51-60です。後でも書きますが、基本セットのオハフ51-14はテールライトが点灯しません。

オハフ51とオハ51です。上下の間隔が細い窓が確かに寒地形ですね。

発電機もちゃんと台車に付いています。

テールライトは両側が点灯しますが、基本セットの3両のオハフのうち1両(オハフ51-14)はライトユニットが非搭載でテールライトが点灯しません。妻面の表記までもが省略されています。 床下にテールライトのスイッチがないなと思って探してみると、なんとボディーを外した座席の中央部にありました。(黄色の丸印部)

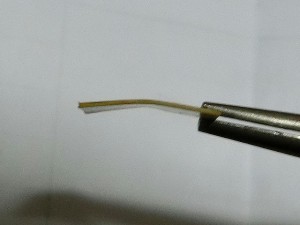

グレードアップパーツですが、4個1組でランナーについているベンチレーターを分離して屋根に取り付けなければいけません。しかし、ゲートが微妙な位置(ベンチレーター1個につき2箇所)にあり、下手にカッターを入れるとベンチレーターの四隅の足をそぎ落としてしまいます。かといって指で引きちぎると、ベンチレーターが小さすぎて四隅の足に無理な力がかかって折れてしまいます。結局、写真のように細いラジオペンチの先に傷つき防止のためのテープを巻いて捻り取ることにしました。 この方法だとベンチレーターの方が抉れたりゲート痕の処理に苦労するかなと思ったのですが、特に抉れることもなく、ゲート痕を先の細いやすりで軽く処理するだけできれいになりました。 グレードアップパーツ1袋につきベンチレーターは40個入っていますが、必要なのは38個です。つまり予備は2個しかありませんので、作業には細心の注意が必要です。今回は2袋の作業でベンチレーター(の足)を3つ壊してしまい、1個しか余りませんでした。

妻面から見た写真と斜め上から見た写真を撮ってみました。2両並べたうちの左が元の屋根、右がグレードアップパーツでベンチレーターを別パーツ化したものですが、8両で1時間半ほどかかった割には効果があるのかないのかは微妙かな。 カプラーは台車マウントのままTNカプラーとKATOナックルにする予定です。 最後にこの子たちのカマとなるはずのED76-500ですが、発売日の遅い商品と一緒に予約してしまう痛恨のミスをしてしまいました。思い出の列車の再現はひとまずお預けです。