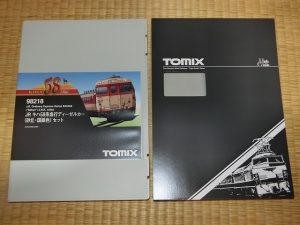

TOMIX 98218 キハ58系急行ディーゼルカー(砂丘・国鉄色)セットが入線しました。購入から少し時間が経ちましたが、転写シートを貼ったりするのに下調べをしていたら、こんな時期になりました。

4両編成ですので、ブックケースは余り気味です。

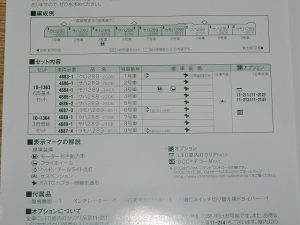

説明書の編成表です。左が岡山方(1号車)で、右が鳥取方(4号車)となります。鳥取方のキハ58は後期型で、便所窓が横長のタイプの設定です。

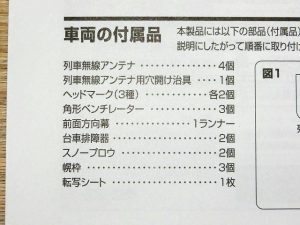

付属品リストと付属品の図です。

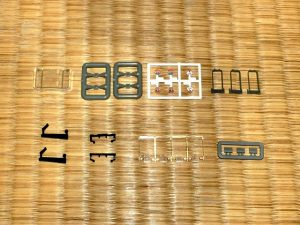

付属品の写真を撮ってみました。 ヘッドマークは3種類が各2個です。左下から時計回りに使用時期が新しくなります。 転写シートは透明ベース付の座布団インレタで、キハ58 638,639,640,652,キハ58 1041,1042,1044,1049,キハ65 3,42,68,80,キロハ28 103,104,101,102が各3個と、予備車体番号(透明ベース無し)として、キハ58 63,キハ58 64,キハ58 65,キハ58 104,キハ65,キロハ28 10が各3個、1から0までの数字が各9個です。 それでは説明書に従って付属品を取り付けていきます。

わかりにくいですが、台車排障器とスノープロウ(単線用)です。それぞれ台車と床下のダボ穴に取り付けますが、台車排障器については嵌め合いが固かったので、先端にテープを巻いたラジオペンチでかしめました。

次に前面方向幕を取り付けます。ランナーから切り離してバリを取り、ボディーの前面方向幕の穴に差し込むだけですが、このときボディーの幕周りのモールドや幕自体を傷を付けないように不用意に爪で押し込まない方が良いです。なお、固くて入らないときは、写真のようにライトユニットを取り出してこれに取り付けてボディーに戻します。

さて、キハ58 400形 後期型は、「お好み」で客扉上に角形ベンチレーターを取り付けるようにと説明書に書かれています。ネットで写真を見ていると塗装変更まではベンチレーターが残っていたようなので取り付けることとします。 ですが、いざ取り付けようとするとダボも何もないので取り付けにくいです。今回は木工用ボンドで上手に取り付けられなかったので両面テープで取り付けています。

いきなり幌枠とヘッドマークと列車無線アンテナを取り付けた写真です。 編成端の幌枠は鳥取方には取り付けられていなかったようですので、片側のキハ58については省略しました。 ヘッドマークは塗装変更直前をイメージして選んでいます。両面テープでの取り付けです。 列車無線アンテナはアンテナパーツのダボをカットしてボンドか両面テープで取り付ける方法と、屋根に0.5mmの穴を開けて差し込む方法が説明書で指定されています。今回は屋根に穴を開けて取り付けましたが、0.5mmでは緩くてパーツが留まらなかったので軽く木工用ボンドで固定しています。列車無線アンテナの正確な位置は調べても分からなかったので、治具の通りに取り付け穴を開けました。ただ、キハ65-42は運転士席側に、キハ65-68は助士席側に偏っていることが確認できたので、後の転写シート貼りではこれを避けています。なお、治具を使うときに幌枠が干渉するので、説明書の順番と異なりますが、幌枠は最後に取り付けた方が良いです。

最後に転写シート貼りです。車番は岡山方からキハ58-39,キロハ28-103,キハ65-3,キハ58-1042にしました。車体側面のJRマークはあらかじめ印刷されています。 凝っている人なら各種サボとか渡り板の車番とかもどうにかするのでしょうが、今回は省略します。

砂丘といえば(時代によりますが)キロハ28-100番台が特徴的ですので、写真を載せておきます。 あと、模型では中間封じ込めになってしまったキハ65ですが、タブレット防護用に客扉窓の一部を塞いだ姿が窓を赤く塗ることで表現されています。

急行砂丘についてはオール国鉄色編成のキロハ28にしか乗車したことがなく、いわゆる砂丘色の列車には違和感があったので、国鉄色での模型化はうれしくて即予約をしてしまいました。(といいつつ砂丘色も保有しています。ww) この模型で心残りなのはタブレットキャッチャーや防護柵がないことですが、手を入れると失敗しそうなのでやめておきます。ということで、今回の整備はこれで終わりです。

カテゴリーアーカイブ: 入線等

TOMIX ワム3500形 入線

TOMIX 8704 ワム3500形が入線です。 9月の終わりにヨ5000形と同時に購入したものです。

昔のTOMIXの貨車は紙パッケージだったんですが、今は立派なプラケース入りです。 このワム3500形ですが、大正6年登場というのが萌えます。

両側を写してみましたが床下以外は同じに見えますね。

妻面はどちらも一緒でした。屋根はツルツルですが、きちんと再現されているのか大人の事情なのかは資料がないので分かりません。www あまり書くこともないのですが、TOMIXのワム3500形の画像をアップしているサイトもそんなに無いかなと言うことで、敢えて記事を書いてみました。<(_)> (バリエーションモデルになるエ1の記事:「TOMIX エ1形 入線」(←クリックして下さい。))

KATO ナハネフ20 入線

KATO ナハネフ20のASSYパーツを1両分購入し、入線となりました。 もともとは、10-1352 20系寝台特急「日本海」7両基本セットに入っている形式です。ASSYパーツの品番は、 5149-1A ナハネフ20-2 「日本海」 ボディ 5149-1C ナハネフ20 「日本海」 床下セット 5090-3D ナハネフ22 「さくら」 台車(機器B付) になります。

特徴的な妻面のガラスです。妻面の大窓が製造技術の関係で曲面ガラスではなく平面ガラスで構成されています。(ナハネフ20は2~4が存在し、2,3が平面ガラス、4が曲面ガラスでした。)このナハネフ20-2はナハフ20-2の改造車で、窓割りの関係からナハネフ22と較べて定員が6名(1ボックス分)少ない42名になっているそうです。(Wikipediaより)

非貫通側は台車マウントアーノルドカプラーです。

反対側は台車マウントKATOカプラー自連のJP付です。機器Bが取り付けられています。

「日本海」が好きな私ですがあまりにも特徴の無い編成でセットでは購入に至らず、結局、唯一特徴があるナハネフ20だけを買いました。来年2月に発売予定の寝台急行「つるぎ」もこうなるかもしれません。

KATO 781系 入線

KATO 781系 6両セットが入線しました。 実車についてはうっすらと記憶に残っている程度なのですが、試作品の印象が良かったので思わず買ってしまいました。

いつものパッケージです。

編成(車番)は写真の通りです。 付属品は変換式トレインマーク用のドライバーと行先表示シールです。 トレインマークは 「いしかり」「ライラック」「ホワイトアロー」 がセットされています。 行先表示シールは 「特急いしかり 札幌」「特急いしかり 旭川」 各14個 「特急ライラック 室蘭」「特急ライラック 札幌」「特急ライラック 旭川」 各14個 「特急ホワイトアロー 千歳空港」「特急ホワイトアロー 札幌」「特急ホワイトアロー 旭川」 各14個 が収録されています。 行先表示の「千歳空港」駅(現「南千歳」駅)というのが時代を表していますね。

クハ780-3です。いいお顔ですが、ヘッドマーク周りのHゴムが少し太いかな。 運転台上とトレインマーク左右のライトケースの形状に特徴があります。

781系は珍しいMTユニット方式で、クハ780-3はT車なのにパンタグラフがありますね。 同じくサハ780-5,6にもパンタグラフがあります。

クーラーの他に換気装置や電気ブレーキ用抵抗器も設置されており、意外と屋根が賑やかです。

クーラーのファンは今にも回り始めそうです。 単電源方式なのでパンタグラフ周りは485系のようにゴチャゴチャとしていません。

ボディーマウント式のKATOカプラー伸縮密連型なので、連結間隔は狭いです。 号車と席種のサボは印刷済みです。2号車のみ指定席で、他の号車は自由席です。

なかなか出来が良く、満足度の高い一品です。こうなると塗色変更されたバージョンも期待してしまいます。最近の4両編成だと価格も手ごろになりそうですし。 あと、781系が手に入るとTOMIXの485系1500番台のハイグレードモデルも出て欲しいと思ってしまいます。 それでは。<(_)> (2018.3.21 写真差し替え,記事加筆)

TOMIX ヨ5000形 入線,整備

TOMIXのヨ5000形が入線しました。

品番は8705です。

左が比較用のKATO製ヨ5000(品番:8046-1)で、右が今回の製品です。 なんとなくTOMIX製の床下に違和感が・・・。

こんなところ(ケースの横側)に説明書きがありました。 どうやら床下機器パーツを取り付けるみたいです。

写真のコントラストがおかしいですが、床下機器を取り付けた姿がこちらになります。(左がKATO,右がTOMIX)

けど床下機器は片側にしか取り付けないので、TOMIX製の反対側はやっぱり集電パーツが見えてしまいます。(左がKATO,右がTOMIX)

床下の構造です。KATO製もテールライトが点灯するのですが、集電パーツは見えません。上手に作ってあります。(左がKATO,右がTOMIX) 気が向いたらTOMIX製の集電パーツに色入れをすることにします。

斜め上からの写真です。KATO製は屋根のリブも再現されていますが、TOMIX製はツルツルです。モデル化した車両の違いなのか、省略されたのか・・・。(左がKATO,右がTOMIX) ちなみに各写真でKATO製とTOMIX製を連結しているのは、KATO製がテーブルの傾きで勝手に走って行ってしまうので、転がりの悪いTOMIX製を連結してブレーキをかけているからです。www どうも今回のTOMIX製ヨ5000形の導入は失敗ぽいです。まぁ、たまにはこんなこともあるでしょう。。。orz

KATO 583系 入線,整備

前回入線したKATOの581系よりもさらに発売から時間が経ってしまいましたが、同じくKATOの583系が入線しました。 導入した構成は、 10-1237 583系 6両基本セット 10-1238 583系 モハネ2両増結セット 2箱 10-1239 583系 3両増結セット になります。発売からしばらく経っていますので、さすがに中古店や定価店をさまよって入手することになりました。 このKATOの583系は人気があるようで、中古品でも値段が下がっていませんでした。

付属品は581系セットと同じく、行先表示シールとトレインマーク変換用ドライバーのみとなります。 (シールは基本セットと3両増結セットに1枚ずつ付属しています。) 車番は、基本セットがクハネ583-21,モハネ582-96,モハネ583-96,モハネ582-83(M),モハネ583-83,クハネ581-17、2両増結セットがモハネ582-98,モハネ583-98、3両増結セットがサロ581-8,サシ581-24,サハネ581-46です。

始めに当社標準の2M化を行います。M車化する2両増結セットのモハネユニットは元々後期車(モハネ582-91,モハネ583-88以降)ですが、モハネ582の動力ユニットASSYは前期車の床下形状なので相方のモハネ583の床板も前期車(モハネ580のASSY)にします。また、元々の動力車であるモハネ582-83(前期車)の相方のモハネ583-83が後期車の床板になっていますので、あわせて前期車の床板に交換しておきます。

1枚目がM車化するモハネユニットのモハネ582/583-98で後期車です。2枚目が元々のM車のモハネユニットのモハネ582/583-83で車番から言うと前期車ですが、なぜかモハネ583が後期車の床板になっています。

M車化および床板交換後のモハネユニットです。モハネ582/583とも床板が前期車になりました。

M車化に伴い車番を変更します。具体的にはモハネ582/583-98を87番以前に変更します。 581系時と同じく車番の変更にはくろま屋さんのマスクインレタを使い、その上にくろま屋さんのマット銀の車番インレタを貼りました。581系と同じく、残したモハネ等の文字に比べてインレタの車番が白っぽくなりすぎました。いい方法が見つかり次第、やり直したいと思います。

次にトレインマークを変更します。元々は「はつかり,はくつる,雷鳥,明星」がセットされていますが、東北特急での運用を予定していますので、別売りの「はつかり,はくつる,ゆうづる,みちのく」に交換します。

交換後のトレインマークです。左の「はくつる」は元のトレインマークに収録されていましたが、右の「ゆうづる」が交換によって追加されました。

続いてスノープロウの取り付けですが、ASSYパーツの台車からスノープロウだけを取り外して、クハネ581と同様に取り付けようとしたのですが・・・。

クハネ583の台車ですが、スノープロウが取り付けられるようにはなっていませんでした。幸い台車の形状は(模型として)クハ165と同じようなので、台車ごと交換して事なきを得ました。

左がスノープロウの取り付け後で、右が取り付け前です。やはりスノープロウが少し薄い気がしますね。

最後にシールを貼ります。 付属のシールの収録内容は (側面行先表示) はつかり 上野行,青森行 各18 はくつる 上野行,青森行 各18 雷鳥 大阪-富山,富山-大阪 各10 明星 新大阪行,西鹿児島行 各18 (号車サボ) 1~13 各6 です。今回は「はくつる 青森行」を選択しましたが、行先表示は1シートで最大9両分しかありませんので、13両フル編成の場合は基本セットと3両増結セットの両方のシールを使わないと足りません。

シール貼り付け前の状態になりますが、あらかじめ種別サボが印刷されています。

貼り付け後の写真です。説明書にはシール枠の内側をカットするように指示がありますが、さらに内側に切り込まないと方向幕のHゴムやサボ受けモールドへの収まりが悪いです。

これで583系の整備が完了です。写真では見にくいですがクハネ583には常磐無線アンテナが表現されています。一方、サロ581のラジオアンテナは表現されていません。ラジオアンテナはTOMIXのサロ581でユーザー取り付けパーツになっていますが、その有無の真偽のほどは不明です。 今回の整備でTOMIXも含めた581/583系の整備がやっと終了ました。動き出して全部で2ヶ月くらいの長丁場で、疲れ目に苦労しました。まぁ、最もしんどかったのはTOMIX車へのN小屋さんの室内シート貼りなので、今回のKATO製の581/583系の整備はかなり楽に感じました。(^^)

KATO 581系 入線,整備

発売からしばらく経ってしまいましたが、KATOの581系が入線しました。 導入した構成は、 10-1354 581系 7両基本セット 10-1355 581系 モハネ2両増結セット 10-1238 583系 モハネ2両増結セット 10-1239 583系 3両増結セット になります。「10-1355 581系 モハネ2両増結セット」と「10-1238 583系 モハネ2両増結セット」はどちらか一方だけで良いのですが、差し替えて遊びたかったので両方を導入しました。

付属品は実質的に行先表示シールのみで、買ってすぐに遊べるようになっています。 (シールは基本セットに581系用が1枚,3両増結セットに583系用が1枚付属しています。) ちなみに増結セットの車番は、 10-1355 581系 モハネ2両増結セット モハネ580-4,モハネ581-4 10-1238 583系 モハネ2両増結セット モハネ582-98,モハネ583-98 10-1239 583系 3両増結セット サロ581-8,サシ581-24,サハネ581-46 です。

最初に当社標準の2M化を行います。モハネ580-11をM車に、モハネ581-11はそのままです。また、向日町運転所のモハネ582,583は前期車(モハネ582-87以前)が多かったと思うので、あわせて写真の通りに床板を入れ替えて583系2両増結セットも前期車にしてしまいます。(製品のままでは後期車です。)

583系の増結セットの車番は青森運転所のものと思われ、床板を前期車にした増結セットも含めて編成の半分くらいは修正を掛けなければいけません。 車番の変更にはくろま屋さんのマスクインレタを使い、その上に車番インレタを貼ります。マスクインレタの使用感は良好でした。一方、車番インレタは同じくくろま屋さんのマット銀のインレタを使いましたが、残したモハネ等の文字に比べて車番の数字が白っぽくなりすぎてイマイチでした。メタリック銀にすると少しはマシになりますが、やはり色味が合いません。これは今後の検討課題にしたいと思います。

次にトレインマークを変更します。元々は「雷鳥,有明,金星,彗星」がセットされていますが、これを変更します。 昔と違って変換マークはベースに直接印刷されてますが、Mr.カラーの薄め液で比較的簡単に落とせます。このとき、ギヤ部が脆弱なので力を掛けて破損させないように気をつけて下さい。

トレインマークはホワイトラベルに印刷して貼り付けます。

こんな感じで貼り付けます。ポイントはベースの端でラベルシールを折り返すことで、裏に折り返したラベルシールが影になって見えることはありませんでした。 (485系での製作例はこちら。(←クリックして下さい。))

マークはちょっとマニアックに「雷鳥,彗星,銀河,日本海」にしました。50Hz区間も走行する「日本海」での運用時は、別に導入した583系の編成からモハネユニットを拝借してくることにします。(サロネ581のない、なんちゃって編成ですが。(^^;)

続いてスノープロウの取り付けです。メーカーの誘いに乗ってクハ165のASSYパーツを買ってしまいました。 ASSYパーツの台車からスノープロウだけを取り外して、クハネ581の台車に取り付けるだけです。(模型的にはクハ165とクハネ581の台車は同じものを使っているように見えるのですが・・・。)

左がスノープロウの取り付け後で、右が取り付け前です。スノープロウが少し薄い気がしますが、足回りが締まった感じになります。

いよいよシールを貼って魂を込めます。 基本セットに付属のシールの収録内容は (側面行先表示) 雷鳥 大阪-富山,富山-大阪 各14 有明 門司港-西鹿児島,西鹿児島-門司港 各14 金星 博多-名古屋,名古屋-博多 各14 彗星 宮崎行,新大阪行 各28 (種別サボ) 特急 56 (号車サボ) 1~12 各6 です。今回は「彗星 宮崎行」を選択しました。

シール貼り付け前の状態ですが、基本セット,581系増結セットが手前、583系増結セットが奥になります。583系増結セットだけにはあらかじめ種別サボが印刷されています。 こうして見ると581,583系は方向幕が大きいので、やはりシールを貼りたくなります。

貼り付け後の写真です。説明書にはシール枠の内側をカットするように指示がありますが、さらに内側に切り込まないと貼り付け時の収まりが悪いです。

これで整備が完了しました。KATO製がTOMIX製に比べて良いと思うことは取り外しの出来る寝台パーツがあらかじめセットされていることで、増備車がTOMIX製ではなくKATO製になったのはN小屋さんの寝台・カーテンパーツを取り付けるのが懲り懲りだったからです。www

MicroAce タキ11000 前期型 入線

マイクロエースのA-2611 タキ11000 前期型 日本石油 サンライズマーク 8両セットが入線しました。

ネットの中古屋さんで少しテカり有りということで安価に出ており、思わずポチッと・・・。ww 実際には1両だけ側面に1(mm)×4(mm)程度のテカりが2箇所あったただけでした。

マイクロエースらしく、付属品は後部反射板だけです。

日本石油のサンライズマークが印刷されています。 車番はタキ11061,11007,11065,11020,11046,11042,11054,11066で、本輪西駅常備となっています。 この形式には蒸気で加熱する設備が付いており、C重油のような粘度の高い油類の輸送に使用されました。 Wikiによると運用は北海道が中心だったようです。

最後尾に反射板を付け忘れていますが、編成イメージはこんな感じです。 東室蘭あたりでトラ90000をお供に運用されていたのが有名?ですが、そういえばKATOからトラ90000の発売がアナウンスされていたような・・・。(スパイラルの悪寒、じゃなくて予感がします。www)

KATO 289系 くろしお 入線

KATO 289系「くろしお」6両基本セット(10-1363)と3両増結セット(10-1364)が入線しました。

289系は「しらさぎ」用の683系2000番台を組み替えの上、「くろしお」及び「こうのとり」等の北近畿方面の特急に転用された車両らしいですが、「くろしお」についてはオーシャンブルーの帯が特徴ですね。

直流区間専用列車への転用といってもパンタグラフ周りは賑やかなままで、目に見える範囲での機器撤去は行われていないようです。

編成内容・付属品の表と行先表示シールです。行先シールの収録内容は「京都」「新大阪」「紀伊田辺」「白浜」です。このなかでは「白浜」が当確でしょうか。そのうち「新宮」にも顔を見せるのかもしれません。

この子の顔には馴染みがあり、実は287系よりも好きだったりします。格好良さでは283系にはかないませんが。 これで当鉄道の「くろしお」コレクションがまた増えました。コレクションにないのは「くろしお」の黒歴史?の485系ですが、マイクロエース以外からのクハ480(国鉄色)の生産を密かに期待しています。まぁ、なかなか叶いそうにありませんけど。

TOMIX キハ183 500 (おおぞら) 入線

TOMIXのJR キハ183 500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セットが入線しました。セット(98207)1箱とキハ182単品(9402)3個の8両編成です。

セット構成はキハ183-500 キハ184 キロ182-500 キハ182-500(M) キハ183-1500で、付属品は幌枠2個、転写シート1枚です。 転写シートの設定は、 車体番号(銀色) キハ183-500 501-507 各3 キハ183-1500 1501-1507 各3 キハ182-500 501-514 各3 キロ182-500 501-508 各3 キハ184 1-10 各3 予備車体番号(※透明ベース無し) キハ183-50 4 キロ182-50 4 キハ183-150 5 キハ184- 3 キハ182-50 10 キハ182-51 4 バラ数字(1-0) 各12 JRマーク(灰色) 6 です。

当然、ヘッドマークは「おおぞら」が印刷済みです。

時間差発売の「北斗」セット(98208)との違いはキハ183-500とキハ183-1500が入っていることでしょう。 また、キハ183-500には発電機が設置されていないので、キハ184がお供として付いてくるのも特徴です。 一方、「北斗」セットにはキハ183-1500が編成両端に収められています。 写真中の左がキハ183-500で右がキハ183-1500です。

上がキハ183-500で下がキハ183-1500です。キハ183-500には妻面近くに大きな点検蓋が表現されていたりします。

HG仕様ではないですが十分な出来です。 唯一気になるのが、全車両でボディーがたわんでいます。じっくり斜め前から見ると側面が"∩"な感じになっています。orz まぁ、目を凝らさないとわからないと言えばそうなんですが。(^^; とりあえず、当鉄道では国鉄末期時代の編成で走らせて楽しむつもりです。