TOMIX 8716 エ1形が入線しました。 昨年に発売されたTOMIX 8704 ワム3500形の単なる塗り替え品バリエーションモデルです。(^^; (ワム3500の記事:「TOMIX ワム3500形 入線」(←クリックして下さい。))

ローマ字表記ではType E1となっており、字面だけなら積荷を2段積みにして時速200km以上で走りそうな雰囲気ですが、「ロ」の特殊標記符号が付されていますので時速65km止まりです。(^^;;

標記は「北上機関支区 北上駅常備 ロエ205」です。

屋根はツルツル、妻面は両端とも同じ造形です。 個人的にはこういう事業用車両は大好きで、発売は大歓迎です。救援車ですのでこの車両が大活躍をしてもらっては困りますが、機関区の片隅にどうでしょうか。 それでは今日はこのあたりで失礼いたします。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 入線等

KATO マユ35 入線

KATO マユ35が入線しました。

本来は10-1388 寝台急行「つるぎ」5両増結セットに収録されている車両ですが、ASSYパーツで1両分だけ入手しました。ライト関係のパーツはお好みでといった感じです。(1両につき、ライトユニットは1個、ライトユニット集電シューは2個、スイッチ板は1個の使用で、片側だけの点灯になります。)

台車はビス止で、KATOカプラーN JP Bが取り付けられており、ちょっと扱いづらいですね。 ちなみにライトユニットは床板を分解して組み込み、ライトユニット集電シューとスイッチ板は床板を組んだ状態で床下のスイッチ部の蓋を外して取り付けました。 また、ライトユニット集電シューは口の開いた方を下向き(レール側)に取り付けると、消灯スイッチが効かずにライトが点きっ放しになってしまったので、口の開いた方を上向きにして取り付けました。 (2017/04/26 追記) 後日に床板を分解して集電シューを入れ直しました。口の開いた方を下向き(レール側)にして取り付けました。消灯スイッチは問題なく効きます。

側面ドア横の郵便差出口が特徴的です。窓上の四角い採光窓も旧型客車を主張しています。また、片端の窓のない妻面が大切なものを運んでる感を醸し出しています。

屋根の中央にある丸い蓋みたいなのは何でしょうね。他の方のブログには給水口とありましたが、だとしたら蒸気機関車に使う給水スポートを兼用したのでしょうか。残念ながら知識が無いので分かりません。orz 色々と興味の尽きない車両ですが、それではこれで・・・。<(_)> ・「KATO ED70 入線」へ(←クリックして下さい。)

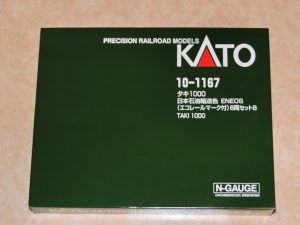

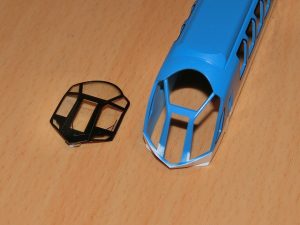

KATO タキ1000 入線

本日、グリーンの車体が素敵なKATO 8037-6 タキ1000が入線しました。

単品を8両も買ってしまいました。当然すべて同じ車番でタキ1000-161(根岸駅常備)になります。

実を言うと10-1167 タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS(エコレールマーク付) 8両セットBも持っていたりします。こちらの車番は、タキ1000-76 128 164 191 251 269 294 370(根岸駅常備)です。 これで合計16両が所属することになります。

カプラーはアーノルドカプラーで、一般的な台車マウントのカプラーポケットタイプです。

つないでみましたが、連結間隔は広いですね。カプラーの交換をしたくなります。 そのうち、被っている車番の変更もしてみたいです。 それでは今回はここまでです。<(_)>

KATO ED70 入線

KATO 3082 ED70が入線しました。

付属品は選択式ナンバープレートとKATOナックルカプラーだけでシンプルです。ナンバープレートは「ED70 2 3 7 9」の4種類です。

手すり等が取付済みなので気が楽です。色味はえんじ色というかワインレッドのようで、思っていたよりも暗く感じました。 模型では貫通扉が埋められてしまった後の姿が再現されています。

屋根の配線は基本的には金属製ですが、真ん中の主配線?だけが碍子と同じ白いプラスチック製であり中途半端に感じます。

ともあれ昔のトミーのED70と比較すると隔世の感があります。

間際まで買おうかどうか迷ったのですが、手に取ってみると買って良かったと思えます。 ED70のお供として同時発売の寝台急行「つるぎ」セットには魅力を感じなかったので、今回は導入を見送っています。 それでは本日はここまでです。<(_)> ・「KATO マユ35 入線」へ(←クリックして下さい。)

GREENMAX 近鉄12200系 入線

明けましておめでとうございます。本年最初の記事になります。 グリーンマックスの30189 近鉄12200系(スナックカー・更新車) 増結2両編成セット(動力無し)の入線です。 手持ちのTOMIX 92521 30000系ビスタカー(4両編成)のお供が急に欲しくなり、年が明けて日が昇る前にヨドバシカメラのサイトで注文したのですが、その日のうちに届いてしまいました。ヨドバシカメラ恐るべし。

相変わらず、昔のVHSテープのケースを使った様な入れ物ですね。

グリーンマックスらしく、ユーザー取付パーツが一杯です。あと、ステッカーが1種類×2枚とインレタ1枚が付属しています。

ステッカーは1枚につき、(A)前面行先20種が各1つ(いずれも特急で、名古屋 湯の山温泉、名古屋、四日市、ノンストップ難波、大阪上本町、鳥羽、京都、ノンストップ名古屋、上本町、賢島、奈良、ノンストップ鳥羽、宇治山田、湯の山温泉、橿原神宮前、ノンストップ賢島、難波、名張、京都 難波、回送)、(B)側面行先が前面行き先に対応したもので6つずつ、(C)号車表示が1~Fで2組、(D)座席表示(1~が8つ、~56が4つ、~64が4つ)、(E)パンタ表示4つ、(F)ヘッドマーク(吉野連絡が3種(桜1つ、紅葉1つ、山2つ))、(G)トイレ窓2種(大3枚、小2枚です。使うのはどちらか1種だと思いますが、説明書には詳しく書いていません。)が収録されています。(追記:トイレ窓については車両毎に大きさや数の違いがあるほか、そもそも埋められてしまっていたりと結構ややこしそうです。(時期によっても違うみたいです。)) インレタには、12224 12324,12227 12327,12253 12353が3セット、1~0のバラ数字が各5つ、よくわからないマークが4つ収録されています。

ちなみにインレタのよくわからないマークとはこれです。説明書には指示がないみたいなので使わないのかもしれませんが、近鉄初心者の私には何のマークなのかわかりません。(追記:「Snack Car」のロゴのようです。ということは、スナックコーナーのない更新車(今回の製品)では使わないことになります。)

編成例です。といっても現有が2両編成なので・・・。ww

ディーティールガイドです。

パーツ取付前ですが編成イメージはこんな感じです。連結面は幌がないので余計に広く見えます。幌の取付とTNカプラー化をしたいですね。

仮にTNカプラー化したとすると、車間はこんなイメージです。上が今回の12200系で、下がTOMIXの30000系ビスタカーです。(TOMIXの30000系は既に車両間をTNカプラー化しています。)

ただ、今時の模型で幌がないというのは・・・。グリーンマックスさんの方針の見直しを希望します。(写真のTNカプラーは仮取付けです。)

車体をひっくり返すとスナップオン台車でした。この辺は今時なんですけどね・・・。

最終的にTOMIXの30000系ビスタカーとの併結を目指しますが、並べてみるとこんな感じです。 各写真の左がTOMIXの30000系、右が今回の12200系ですが、12200系の方が少し色黒で車高が高く、座席の色がピンクっぽいです。どれもよく見ないと分からないレベルですが、座席の色の差は室内灯を入れると目立つかもしれません。 あと、TOMIXの30000系の先頭車運転台側は標準でTNカプラーですので、12200系にも取り付けないといけません。12200系にはドローバーが付属していますが、12200系同士の連結であっても流石にそれを使う気にはなりません。

前2両が今回の12200系です。今後はこんな感じで30000系と併結ができるように整備を進めていく予定です。 しかし、12200系の更新が始まってから30000系のビスタEXへの改造が始まるまでのそれほど長くない期間の併結を再現しようとしているのですが、本当にこの組み合わせが存在したのかは定かではないです。恐らく12200系が未更新車(翼特急マーク車)なら大丈夫だったのかもしれませんが、今回は30000系と前面の意匠を合わせたかったので更新車をチョイスしました。この選択が正しかったのかは、私の知識では検証不可能です。(^^; ・「TOMIX 近鉄12200系 整備」へ(クリックしてください。)

TOMIX 近鉄50000系 しまかぜ 入線,整備1

TOMIX 92499 92500 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)の入線です。 以前から欲しかったのですが、ネットをうろうろしていると朗堂さんで割引をしていたので注文してしまいました。購入したのはTNカプラー仕様の7両パッケージの限定品ではなく、基本セットと増結セットに分かれているアーノルドカプラー仕様の通常販売品です。 車番は第1編成(限定品は第2編成)のものが印刷済みとなっており、TOMIXにしては珍しくインレタの付属はありません。というよりも、付属品自体がありません。

最初に先頭車を手に取りましたが・・・。

真正面から見るとそれほどではないですが、斜めから見ると前面窓のピラーのブルーが目立ってかなり格好悪いです。ちなみに実車のピラーは黒色です。

ということで、全車両を箱から取り出していないにも関わらずプチ整備を始めてしまいました。 車両を分解してピラーを黒色に塗装することにしますが、念のためにマスキングもしておきます。塗料はエナメル塗料のつや消し黒を使いました。

塗装してマスキングテープを外した写真です。

こちらは組み立て後の写真になりますが、表情がかなり実車っぽくなりました。ちょっと面倒ですが効果は絶大です。 作業中に不注意から塗料で車両を少し汚してしまいましたが、エナメル塗料を使ったので溶剤で落とすことができ、大事には至らずホッとしました。 なお、作業が終わって組み立てるときには、先頭車2両のボディーと床下を入れ違いにしないように気をつけて下さい。

改めまして車両を見てみます。大阪難波・近鉄名古屋方先頭車のク50101とモ50201です。大阪発着のときは6・5号車で、名古屋発着のときは1・2号車です。席の配置は伊勢湾側(画面奥側)が2列シート、紀伊山地側(画面手前側)が1列シートで、3・4号車を除いた全車両に共通です。

モ50301と2階建てのサ50401です。大阪発着のときは4・3号車で、名古屋発着のときは3・4号車です。モ50301には和洋個室とサロン席があり、サ50401はカフェ車両です。

ダブルパンタグラフが特徴的なモ50501と賢島方先頭車のク50601です。大阪発着のときは2・1号車で、名古屋発着のときは5・6号車です。

格好いいですね。フロントマスクの印象も良いですし、何といっても2階建て車両に萌えてしまいます。実を言うと2階建て蕩れなので、JR東日本の215系なんかは卒倒してしまいそうなくらい好きだったりします。ww

アーノルドカプラーなので連結面間隔はこんな感じです。間隔がそれなりに広いので、ボディーマウントのTNカプラーでなく台車マウントのKATOカプラーに交換しても、連結面間隔が縮まりそうです。 (2016/12/30 KATOカプラーに交換してみましたが、連結面間隔はほとんど変わりませんでしたので、すぐにアーノルドカプラーに戻してしまいました。)

この列車は窓が大きく外から車内がよく見えるので、エヌ小屋さんの室内再現シートを施工する予定です。 正直なところ資材は既に購入してあるのですが、面倒で手を付けられずにいたりするんですけど・・・。(^^; いつになるのか分かりませんが、施工が終わったらまた記事を書こうと思います。

TOMIX ヨ8000 3種比較

手元にある3種類のTOMIXのヨ8000を比べてみました。

品番は2731,2731,2702です。紙箱の2731の1つは30年ほど前の製品化直後に新品で購入し、もうひとつは数年前に中古で購入したものです。 購入経緯から考えると数年前に購入したものの方が、同じ2731でもロットが新しいと思われます。 無駄に大きな横長のプラケースの2702の方が最近発売されたものですが、旧製品より品番が若くなっており違和感がありますね。 説明上、以後は2731の発売直後のものをA、(おそらくその後に発売された)もう一つをB、最新の2702をCとします。

A,B,Cを左から順番に並べてみました。AとBの雰囲気は同じで、Cの方が屋根のモールドがシャープです。あと、Cは室内がシースルーになっていることが分かります。

重さを量ってみるとAとBの重さは同じく16.0gです。

Cは室内がシースルーになっている分、ウェイトがなくなったのか10.5gと非常に軽くなっています。これでも灯火なしの2軸貨車よりも重いはずなので、軽量化が原因でテールライトが多少ちらつくことがあっても脱線することはないでしょう。

Aの拡大写真です。車番は8718です。 テールライトは極小の赤いLEDをそのまま利用したものですが、違和感はありません。 窓は黒いHゴムのような表現で、ボディーに表現されています。

Bの拡大写真です。車番は同じく8718です。 テールライトが極小の平べったいLED素子に変更されており、遠目に見る分にはわかりませんが、拡大すると丸い穴に無造作にLED素子を突っ込んだようになっておりヘンテコです。 こちらも窓は黒いHゴムのような表現で、ボディーに表現されています。

Cの拡大写真です。車番は8402です。 テールライトは導光材のレンズに変更されており、光源は床下への配置に変更されました。 窓のHゴムは灰色で窓ガラスに表現されています。ただ、車体側面の大窓がサッシになっており、これがA,Bとの大きな違いとなっています。というかこれが正解のような気もします。 テールライト上の白帯も良い味を出しています。

Aのテールライトを裏から見てみました。テールライトの根元の床下に切り欠きがあり、そこから覗いている基盤にLEDのリード線が半田付けされております。 このテールライトのLEDの正体ですが、見た目では赤色レンズ部品の中にLED素子を収めたものなのか、いわゆる砲弾型LEDそのものなのかは判別できません。

Bのテールライトの裏側です。Aと同じ構造ですが、LED素子は平べったいものであることが見て取れます。

Cのテールライトの裏側です。導光材が通る分、少し出っ張っています。

左からA,B,Cです。総合的には新しいだけあって、最新ロットのCが優れていると思います。次点は最古ロットのAで、細かいことを気にしなければ今でも違和感なく使えるものだと思います。

KATO 80系300番台 飯田線 入線2,整備

先日入線したKATO 10-1385 80系300番台 飯田線 6両セットの整備を行いました。整備と言っても、先頭車のクハ85にジャンパ栓パーツを取り付けただけですが・・・。 左の車両にはBタイプを、右の車両にはAタイプを取り付けています。 余り目立ちませんが、Bタイプのジャンパーにはつや消し黒で色差しをしてます。

これだけでは記事がすぐに終わってしまうので、以前に発売された同じくKATOの10-379,10-380 80系準急「東海・比叡」セットと比べてみました。 各写真の左・中が「飯田線」セット、右が「東海・比叡」セットのクハ85です。 ぱっと見に運行番号表示器の大きさと色が違います。 また、「飯田線」セットの方が全体的にボディーのモールドがシャープな感じがします。 運転席はどちらもシースルーなのですが、「東海・比叡」セットのクハ85は床下ではなく運転席の真後ろにライトユニットが配置されてしまっており、このあたりは後発の「飯田線」セットに一日の長があります。 あと「飯田線」セットでは別パーツとなった屋根上のベンチレーターが存在感を醸し出しています。

ひっくり返してみた写真です。上が「東海・比叡」セットで、下が「飯田線」セットのクハ85です。 「東海・比叡」セットは台車マウントKATOカプラーで、「飯田線」セットは運転台側も含めて伸縮式ボディーマウントカプラーです。 「東海・比叡」セットの台車はねじ止め式で、運転台側には台車マウントのスノウプロウが取り付けられています。対して「飯田線」はスナップオン台車で、スノウプロウはありません。 両セットとも、ライトスイッチの有無を除いて床下機器のモールドはほとんど一緒です。

ついでに他の車両の床下も比べてみましたがほとんど一緒で、「飯田線」セットは既存の金型を再利用した感じがします。 写真のモハ80は床下抵抗器カバーの有無が違いますが、この抵抗器カバーは「東海・比叡」セットの特徴なので違うのは当然です。(写真の上が「東海・比叡」セットで、下が「飯田線」セットのモハ80です。)

貫通路部分の違いです。各写真の左・中が「飯田線」セット、右が「東海・比叡」セットのモハ80です。 左のモハ80には塞ぎ板がモールドされており、小窓にもプラ窓が入っています。塞ぎ板のない貫通路は、どちらのセットもただの開口になっています。 あと、「飯田線」セットと「東海・比叡」セットでは妻面の窓ガラスのプラ窓の有無とサッシ表現が違います。まあ、妻面にいくら凝っても効果は限定的ですが・・・。

屋根に戻りますが、やっぱり別パーツの方が好印象です。

最後に連結間隔です。ぱっと見には変わりませんね。実際はKATOカプラーに遊びがある分「東海・比叡」セットの方は張力を掛けるとわずかに広がるのですが、それでもたいして変わりはありません。これにはちょっと驚きましたが、「飯田線」セットの伸縮式ボディーマウントカプラーの方にはもう少し頑張って欲しかったなと思います。 それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。<(_)>

KATO 80系300番台 飯田線 入線1

久々の鉄道模型ネタとなりますが、KATO 10-1385 80系300番台 飯田線 6両セットが入線しました。

付属品はジャンパ栓(ランナー×2)と消灯スイッチ用ドライバーだけとシンプルです。豊橋駅停車中の「中部天竜」とか書いた前面サボを取り付けたいなら自作しなければいけないようです。(そんな人はあまりいないような気もしますが。) 編成を読み上げると、「辰野← クハ85-108 モハ80-373 クハ86-366 モハ80-345 モハ80-384 クハ86-339 →豊橋」になります。 ヘッドライトとテールライトはクハ86の2両共とクハ85が点灯します。 カプラーはすべての車両がボディーマウントタイプの密連形旧国用です。

説明書の付属品のジャンパ栓の取り付け方の部分です。ネットで写真を漁るとジャンパ栓は豊橋方に付いていたようで、クハ86-339にBタイプ,増結車両が連結されるクハ86-366にはジャンパ栓受けのみのAタイプを取り付けるのが良いみたいです。

特徴の有る車両のカットです。左からクハ85-108、モハ80-373、クハ86-366、クハ86-339です。モハ80-373の貫通路塞ぎ板はボディーと一体成形です。(これ以外の貫通路は幌枠にあわせて穴が開いています。) 貫通路塞ぎ板なんかはガレキメーカーの十八番的なネタのような気がしますが、大手メーカにここまでされると商売があがったりになってしまわないかと心配になります。

増結状態のイメージです。この取ってつけた感がいい感じです。 増結車両側のクハ86にもライトユニットが組み込まれていますので、増結車両を外して両端をクハ86としても遊べるのが良いですね。ライトは電球色のLEDで、とても自然に光ります。 なかなか満足度の高いセットで、おすすめだと思います。ww

TOMIX KTR8000形 丹後の海 入線

TOMIX 98017 KTR8000形(丹後の海)が入線です。 ご存じの通り、従来のKTR8000形のリニューアルをあの水戸岡先生が手がけた車両になります。紙ケースの中にプラケース×2という梱包形態です。付属品は車体色と同じ青色の信号炎管のみです。

床下は動力車と共用になっています。屋根は写真のような感じです。(テキトーな説明です。(^^;)

車体はきれいなメタリックで、ロゴ類がきれいに印刷されています。車間はアーノルドカプラーなのでちょっと広めですね。

信号炎管を取り付けていない写真でスミマセンが、前面も水戸岡テイストが溢れるデザインです。本当ならスカートに車番が記載されているはずなのですが、模型では名無しの権兵衛さんになっています。現在のところ実車は3編成が落成しているようですので、車番が印刷されていないならダブることもないと前向きに考えて複数編成の導入もありかもしれません。

丹後の海ではないKTR8000形については、今は無き丹後あじわいの郷に遊びに行った帰りに、網野から豊岡までの区間を乗車したことがあるのですが、いずれは丹後の海にも乗車してみたいです。 そういえば11月に福知山電車区で抽選制のイベントがありますが、応募してみて当たったら乗りに行こうかな。