1ヶ月ほど前に手を付けた話になりますが、KATO キハ85系の増備と室内灯整備を行いました。 正直なところ、今回のKATO キハ85系のリニューアル再生産についてはスルーを予定していたのですが、旧製品に設定のないキロ85の誘惑に負けて単品で増備を行ってしまいました。増備車は10-1405増結セットのキロ85-5とお供のキハ84-303です。

キロ85は旧製品と違ってライト類はLEDになっています。また、旧製品の課題であったヘッドライトとテールライト間の遮光についても、対策がなされたようです。一方、室内灯はキハ84とともにオプションとなり、旧製品からダウングレードとなっています。

保有する旧製品は室内灯付きですので、増備車にも室内灯の取り付けを行います。 室内灯は専用品(11-223)を使います。2セット(5両分×2)あるのは、旧製品の室内灯の取り替えも予定しているからです。

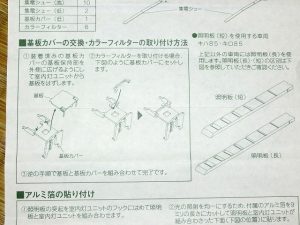

プリズム(照明板)は先頭車用と中間車用が、基板カバーは付随車用と動力車用があることに気をつけていれば、取り付けは難しくないようです。

取り付けてみました。キロ85には付属のオレンジ色のカラーフィルタも取り付けています。 キハ84は昼光色、キロ85はカラーフィルタを付けたにもかかわらず昼白色といった感じです。 しかし、両車両とも実車はもっと色温度が低かった記憶があるので色味を調整してみます。

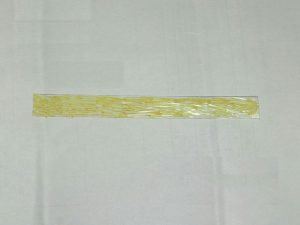

キハ84にはオレンジ色のカラーフィルタを取り付けることにして、キロ85はカラーフィルタに加えて色を塗ったプラ板をプリズム(照明板)の下面に貼り付けます。 色はマッキーのライトブラウンで適当に塗っています。(写真1枚目) 貼り付けは両面テープを使用しました。(写真2枚目)

かなり雰囲気が改善されました。旧製品の室内灯の取り替えもこの方法で行おうと思います。 しかし今回のリニューアル再生産については、「南紀」の再現のためにキハ84-200番台も製品化をお願いしたかったところですが、数年後には発売されそうな気もしますので気長に待つとします。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 入線等

鉄道コレクション 国鉄419系A 入線

鉄道コレクション 国鉄419系(北陸本線・旧塗装)3両セットAが入線しました。両端が食パン顔のセットです。オープンパッケージの3両編成です。編成は、クモハ419-1 モハ418-1 クハ418-1 です。 検電アンテナと列車無線アンテナが別パーツで付属します。

クモハ419-1です。2枚目の写真は比較用のマイクロエースのクモハ419-10です。マイクロエースの方は床下機器の表記が目立ちますが、それよりも鉄コレとマイクローエスでは何故か床下機器がかなり違います。これはモハ418も同じ傾向でした。

1枚目の写真は左が鉄コレ、右がマイクロエースです。ボディーはマイクロエースの方が少しだけ明るいです。帯の色は鉄コレの方がクリーム色に近いです。逆にマイクローエースの方は白帯にみえますが、私にはマイクロエースの方が実車っぽく見えます。 2枚目の写真は上がマイクロエース、下が鉄コレです。鉄コレの検電アンテナは後付けです。鉄コレはホイッスルと信号炎管が屋根と一体型です。鉄コレの方が屋根と屋根上機器が僅かに明るい色に見えます。

いずれの写真も左が鉄コレで、右がマイクロエースです。 標記類はマイクロエースの勝ちですね。相変わらずの腰高ですが。

引き続いて、鉄コレのモハ418-1とクハ418-1です。 今回は幸運なことに当たりを引いたみたいで、綺麗な塗装でした。帯色さえもう少し白ければ、何も言うことがなかったのですが。

せっかく写真を撮ったので屋根表現を見てみます。各写真の上がマイクロエースで、下が鉄コレです。並べても違和感はないですが、流石に鉄コレの高圧機器は簡素なものです。あと、鉄コレのパンタグラフはシングルホーンタイプですが、ダプルシュータイプが正解ではないでしょうか。ということで、Nゲージ化の時にはパンタグラフを取り替えることにします。

最後に鉄コレの妻面です。ホロはありません。また、妻面扉がある側とない側があります。ちなみにマイクローエースはどちらの側にも妻面扉があります。

いずれはこんな感じで、マイクロエースの419系(実はお気に入り)に連結させるつもりです。 しかし商品名の「3両セットA」の「A」が気になります。もしかしたら「B」が発売されるのでしょうか。 ではでは。<(_)>

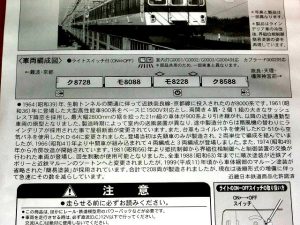

MicroAce 近鉄8000系 入線2

気がついたら裾帯なしセットに続いて、マイクロエース A3463「近鉄8000系 冷房改造車(裾帯あり) 4両セット」と A3465「近鉄8000系 冷房改造車(裾帯あり) 2両増結セット」が入線していました。ww今回も中古品です。

付属品は、4両セットは行先シールとボディーマウントアーノルドカプラー×2,KATOカプラーアダプターT車用×6,M車用×2で、2両増結セットはボディーマウントアーノルドカプラー×1,ダミーカプラー×1,KATOカプラーアダプターT車用×2,M車用×2です。4両セットの先頭車両にはダミーカプラーが、2両増結セットにはダミーカプラーとボディーマウントアーノルドカプラーがあらかじめ取り付けられています。 なお、大きな特徴として2両増結セットにM車が設定されていますので、ローカルな雰囲気の2編成で楽しめます。

行先シールは、普通 西大寺,普通 京都,普通 平端,普通 瓢箪山,準急 難波,急行 橿原神宮前,急行 奈良が前面用3個,側面用9個の付属となります。

1枚目の写真の左4両と右2両がそれぞれのセットです。4両セットの中間車の幌の大きさが違うことが見て取れます。 編成は4両セットと2両増結セットを順に、 難波・京都 ←モ8066 サ8716 モ8216(M) ク8566→,←モ8063(M) ク8563→ 奈良・天理・橿原神宮 となっています。 いずれもモxxxxの奈良・天理・橿原神宮方にパンタグラフが設置されています。 2枚目の写真は幌のない側のお顔を写したものです。

行先表示器の裏側とパンタグラフ付近のアップです。行先表示器が付け足しっぽいです。

裾帯ありも良いですね。というか、よく利用していた時期はこの時代なんですけどね。

記憶を辿るともっぱら4両編成の運用だったので、6両編成だと長く感じます。

現在の状況は知りませんが、昔は京都線でも早朝に2両編成での運用を見たことがあります。普段は長編成が走る路線を2両編成でトコトコと走る姿は、さすがにかわいらしく見えたものです。先ほども書きましたが、この模型は2両増結セットにもモーターが付いているので、それが再現できます。

ちなみに左が裾帯なし、右が裾帯ありです。塗装の色味が若干違うことがわかります。実車がそうなのか、製品の仕様なのかは分かりません。(^^; さてさて、どちらかを売却するか両方残そうか、悩みどころです。それでは。<(_)>

MicroAce 近鉄8000系 入線1

マイクロエース A3463「近鉄8000系 新塗装 冷房車 基本4両セット」と A3467「新塗装・冷房車 2両増結セット」が入線しました。

中古での入線です。最近、私の中で近鉄ブームがやってきており、思わずポチってしまいました。マイクロエースからは8000系の裾帯ありのタイプも発売されており、時代的にはストライクゾーンだったのですが、裾帯がないほうがすっきりして好ましかったのでこちらにしました。(説明書には1999年(平成11年)頃から裾帯のない簡易塗装が採用されたとあります。)

基本セットの編成図と編成の並びです。中間車の方向は側面車端の窓(写真参照)や幌の大きさで判断できます。前面ホロ枠は一番上のク8728(難波・京都方)に付きます。

増結セットの編成図です。前面ホロ枠はモ8075(難波・京都方)に付きます。

それぞれ基本セットと増結セットの付属品です。基本セット用はボディーマウントアーノルドカプラー×2,中間台車用のKATOカプラーアダプターです。増結セット用はボディーマウントアーノルドカプラー×1,ダミーカプラー×1,中間台車用のKATOカプラーアダプターです。

行き先シールは基本セットと増結セットに各1枚が付属します。 1枚分の内容は、 前面用-普通 東生駒,普通 大和西大寺,準急 天理 ,急行 奈良,急行 橿原神宮,快速急行 難波,快速急行 京都 各×3個 側面用-上記 各10個 になります。

基本セットの車両です。説明書にはラインデリア車の冷改後、界磁位相制御、簡易塗装の姿を再現とあります。

増結セットの車両です。説明書にはラインデリア車の冷改後、抵抗制御、簡易塗装の姿を再現とあります。 増結セットに動力の設定があれば、昔見た2両編成での運転を再現できたのに残念です。(裾帯有りの増結セットには動力が設定されているのに後から気づきました。)

増結セットの屋根とパンタグラフまわりです。

この車両を初めて見たときにはいかにも取って付けたような前面行先表示器に心を奪われてしまいました。私にとって近鉄の車両とはこの8000系の顔です。最近はかなり数を減らしているようですが、少しでも長く走っていてもらいたいです。

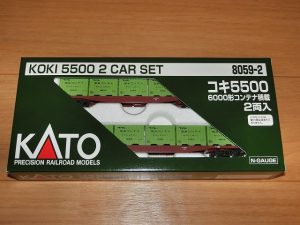

KATO コキ5500 入線・整備

KATO 8059-2 コキ5500 6000形コンテナ積載 2両入が入線しました。

付属品はありません。 車番とコンテナ番号は コキ5715+コンテナ 26243 16870 6778 6166 6687 → 手ブレーキ側 コキ6051+コンテナ 6412 16155 6092 6324 36975 → 手ブレーキ側 でした。

早速ですが、1両は元のコンテナを外して、あらかじめ調達していた通風コンテナに載せ替えます。

これで普通のコンテナと通風コンテナの車両が1両ずつとなりました。 なぜか通風コンテナの嵌め合いが緩く、場合によっては木工用ボンドでくっつける必要があるかもしれません。

取り外したコンテナはレイアウトの片隅に置いておけば様になると思います。 それではこれで。<(_)>

KATO トラ90000 入線

KATO 10-1377と8062のトラ90000が入線しました。10-1377が8両セット、8062が2両セットです。 付属品はありません。所属標記等は、8両セット(10-1377)が「コトラ91395 91727 91924 91648 91943 91925 91938 91922 盛 盛岡(タ)駅常備」で、2両セット(8062)が「コトラ91594 92459 新 来迎寺駅常備(91594) 直江津駅常備(92459)」です。8両セットと2両セットの所属標記は同じだと思って10両編成を目論んでいたので、2両セットの追加購入は失敗でした。

シートはプラスチック成形された物で、かごの網と格子はプラスチック板に印刷されたものです。印刷の方が網目を細かく表現できますので、エッチング等で粗い網目を無理につくるよりも良いのかもしれません。これをスケール相応と感じるか、オモチャっぽく感じるかは人によってかなり差が出そうですが・・・。よくは知りませんが、かごの形状には種類があったようで、所属・車番・かごの形状の組み合わせを正確に再現するのは難しそうです。

本体、かご、シートで3分割できます。だからどうだと言うわけではないですが・・・。(かごは外枠に網の部分を印刷したプラ板をはめ込んでいるのですが、そこまでは分解していません。)

連結器についてですが、この製品のアーノルドカプラーには復心機能がないので、アーノルドカプラーの利点である連結のしやすさが発揮できていません。

8両編成だとS280のレール1.5本+αくらいのこじんまりとした編成なので、牽引機は写真のDD13のような小さな機関車が様になりますね。トラ90000だけをつなげてそれなりにしようとすると2セット欲しくなってしまいます。とりあえず、当鉄道では昨年入線したタキ11000をお供に北海道をイメージして編成長を伸ばしたいと思います。ではでは。<(_)>

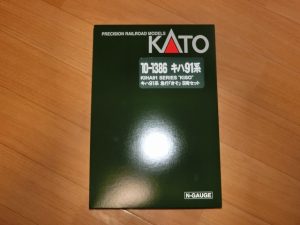

KATO キハ91系 入線他

KATO 10-1386 キハ91 急行「きそ」8両セットが入線しました。ずっとスルーを決め込んでいたのですが、他の方のブログのレビューを見ていて欲しくなり・・・、タムタムに在庫があったのでポチってしまいました。また、買ったついでにキハ91-9にライトユニットを組み込んでみます。

8両のうち先頭車が7両で、ぱっと見に入れ間違えた?と思ってしまいそうなほど、地味にインパクトがあります。

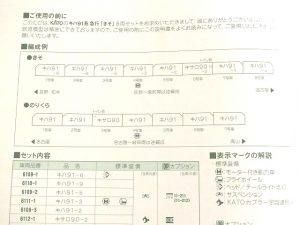

編成例は写真の通りです。当鉄道では急行のりくらとして活躍してもらう予定です。 付属品は行先表示シール、電連パーツ(8個×ランナー2枚)、ジャンパ栓パーツ(2個×ランナー1枚)、前面ホロ(キハ91-6用)です。 行先表示シールには、 側面行先サボ:名古屋行,松本行,長野行,高山行 各18個 愛称サボ :きそ,のりくら 各18個 急行サボ :急行 18個 号車サボ :1~8 各6個 が収録されています。

ジャンパ栓と電連の取り付け方の説明とジャンパ栓ランナーの写真です。ジャンパ栓とジャンパは朱色の一体成形ですので、ジャンパ部分を黒色に塗ってあげた方が良さそうです。

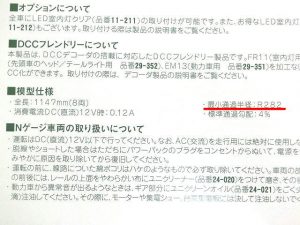

説明書には最小通過半径がR282とありますが、TOMIXのC280のカーブでテストしたところ、C字もS字も通過できました。

しかし、動力車を除くと8両で3車種しかないです。メーカーとしてはおいしい商品かもしれません。だからこそ、KATOさんからこんな試作車の編成が発売できたのかもしれません。(一方のTOMIXさんは、大手にかかわらずユニークな車両を模型化するのが伝統的に好きな感じがしますが。) 2枚目の写真は目玉?のキハ91-9です。もともとキハ90-1を名乗っていましたが、エンジンまわりを換装して(キハ91に合わせて)、キハ91-9に改番されました。埋め込まれたヘッドライトが今風に見えますが、降雪時の運行に問題がありそうです。着雪してもすぐに熱で溶けるのかもしれませんが。

屋根上ではキハ181系に引き継がれる大型ラジエーターが主張しています。クーラーはキサロ90-2にしか設置されていません。ちょっと感動したのは、進行方向からラジエーターを見るとフィンの隙間が奥に抜けていることで、思わずにやけてしまいました。

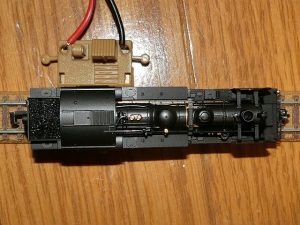

さて、キハ91-9については、実際のところ先頭に出る機会が無かったのかもしれませんが、せっかくですので模型の世界では実現してみたいものです。このセットではキハ91-9にライトユニットが入っていませんので、ASSYパーツを調達して組み込んでみます。ライトユニットの組み込みには、座席と床板を外す必要があります。

ライトユニットとスイッチ板の方向は写真の通りです。集電シューは、ライトユニットと集電板の膨らんだ部分の間に挿入しますが、口の開いた方を下にします。スイッチ板は床板と座席を組み付けてから、床板の蓋を外して差し込みます。

床板の蓋の外し方ですが、写真の部分のツメをほんの少し軽く押すと簡単に外れます。力は要りません。また、決して蓋の逆側(前方側)をこじって開けないようにして下さい。間違いなく蓋が壊れます。私は見事に壊してASSYパーツを買いに走る羽目になりました。蓋の前方側にそれらしく矢印がモールドしてあって紛らわしいので、気をつけて下さい。

これでキハ91-9のヘッドライトとテールライトが点灯するようになりました。 このキハ91系セットですが、基本的に中央本線は守備範囲外なので冒頭に書いたとおりスルーの予定でしたが、高山本線を走っていたと聞くと欲しくなってしまいました。ほかの方のレビューでもかなりの高評価でしたし・・・。(^^; 高山本線となると、当然、初夏に発売予定のM社製のキハ8000系が入線の予定です。このキハ91系が良い出来なので、相対的にちょっと心配になってきました。おかしな方向に転ばないように、しばらく蕨の方に向かって祈る日々が続きそうです。 それではこれで。<(_)>

KATO C11 入線

KATO 2021 C11が入線しました。昔のオーバースケールモデルを最近までしつこく愚直に発売し続けていたKATOですが、ファインスケールのC12が発売されたのだから、さすがにC11も出るだろうと言う大方の予想通りに発売されることになりました。

ナンバープレートは174,193,223,235が付属しています。この模型のデフレクターには点検窓がないので、点検窓のない機体の写真をネットで漁るとC11-174とC11-235が見つかりました。残りの193,223号機については見つかりません。点検窓が無い状態で落成したものの、すぐに窓を開けられてしまったのでしょうか。このあたりは調べきれずに謎のままです。とりあえず今回は、竜華にいたことがあり、最期を熊本で迎えたC11-174にする予定です。

前方からの写真です。イメージ通りに胴体がスリムな感じです。

手に取ると本当に小さく感じますが、精密さは抜群です。

上方からの写真です。やっぱりスリムです。どうでもいい話ですが、石炭のツヤ感がたまりません。

キャブから後方に視界が抜けていることが分かります。

なんと、後方のヘッドライトも点灯します。

ということはこんなことも出来るわけで・・・。一応、「寝台特急さくら」をバック運転で牽引していた早岐~佐世保間をイメージしているのですが、アーノルドカプラーを何とかしないと格好が付きませんね。けど、早岐機関区に配置されていたC11については、今回の模型と異なり、すべてデフレクターに点検窓がある機体の写真しか見つからないことが気になります。もしかして、デフに穴だけ開けて2021-1とかの型番で来年くらいに発売されたりして。 しかし、精密なだけでなく走行も滑らかですごいモデルです。お財布に余裕がある方は是非1両どうでしょうか。それでは。<(_)>

鉄道コレクション 留萌本線最終列車セット 入線

TOMYTECの鉄道コレクション・バスコレクション「ありがとう!増毛駅 留萌本線(留萌~増毛)最終列車4936D・沿岸バス留萌別苅(増毛)線セット」という、何とも長いタイトルの製品が入線しました。留萌本線とはしばらくご無沙汰になっていて、またいつか行きたいなと思っていたところで(一部区間の)廃止になってしまい、行けなかった腹いせに惜別の思いを込めて購入することになりました。ブック型の箱入りです。といっても鉄コレ・バスコレであることには変わりが無いので、見た目よりは軽いです。

キハ54-501,キハ54-529,三菱ふそうエアロアスターQKG-MP35FMのセットです。キハ54-529は昔の急行「礼文」用の急行仕様車ですね。

カプラーはダミーで、箱裏の説明書には、連結する場合はスカートを外してアーノルドカプラーを使うように指示されています。

21m級の車両ですので長細く見えますね。

ベンチレータは別パーツです。製品に付属するアンテナとホイッスルは、ユーザ自身が屋根に穴を開けて取り付けることになります。床下機器も作り込まれています。

沿岸バスです。(コメントが簡単過ぎ。ww)

売りになっている?側面の行き先表示ですが、拡大しても読み取ることが難しいです。

屋根にはクーラー?が付いています。(バスはよくわからない・・・。orz) 昔乗った沿岸バスは、少なくともこんなハイカラな感じではなかったです。

とりあえず、今回のキハ54は2両とも動力化とヘッドライト・テールライトの点灯化及び、スカートをそのままの形状でTNカプラーに改造する予定です。 グリーンマックスのキハ54×2両も保有していますが、ライト類が片エンドにしかないために2両固定編成での運用になっていますので、このキハ54は単行運転をメインとしたいです。 しかし、この流れで行くと来年は「ありがとう!三江線セット」とかが出るのでしょうか。個人的には「ありがとう!深名線セット」を出して欲しいのですが、20年以上も昔の話ですし、最終列車は途中駅で増結を重ねて深川駅には10両編成で到着したと思うので、鉄コレにしては壮大なセットになりますね。今思うと気動車の普通列車で10両編成ってすごいです。 ではでは。<(_)>

TOMIX DD13-600形 入線

TOMIXの40周年記念製品の2228 国鉄DD13-600形ディーゼル機関車(寒地型)が入線しました。一般型も欲しかったのですが、予算の関係で寒地型のみの導入となっています。

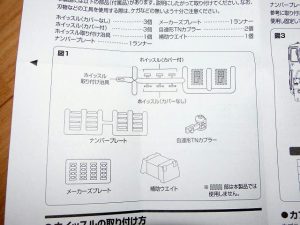

主な付属品はホイッスルとナンバープレート、メーカーズプレート、TNカプラー、補助ウェイトです。ホイッスルはカバー付とカバーなしの付属となりますが、寒地型なのでカバー付でいいのかな。

写真では分かりづらいですが、窓内にデフロスタの印刷表現があります。また、スノープロウはカプラーと一体型ですので、一般型に改造するのは無理っぽいです。 ところで、入れ替えだけではなく小区間の旅客・貨物の牽引もしていたDD13ですが、SGがついていないのに冬期の旅客列車を牽いていた時はどうしていたのかなと思っていたところ、ネットの掲示板で暖房車(ホヌ30)と組んで水郡線を走っていたという情報が有り、ちょっと萌えております。ということで、ナンバーは郡山に配置されていた620番にしようと思っています。 それでは。<(_)>