TOMIX 92145 JR キハ120形ディーゼルカー(福塩線)セットが入線しました。備後落合駅で津山線色(岡山色)とが、ひっそりと並んで停まっていた姿が忘れられずに、わざわざ中古品を探してきての増備です。

付属品はライトスイッチ用ドライバーが1本だけです。車番はキハ120-323とキハ120-327で、323がM車になっています。(中古品なので動力ユニットが入れ替わっているかもしれません。)行き先は印刷済みで「三次」になっています。室内灯は電球式,前照灯はオレンジ色のLEDです。また、便所は未設置です。

前照灯のLEDを電球色に取り替えるためにライトユニットを取り外して分解します。

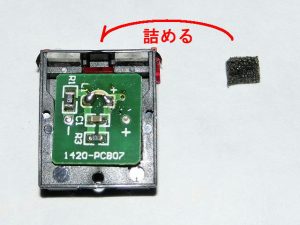

今回のライト基板は古いタイプです。(けど常点灯対応です。) 角形LEDが基板の両面にハンダ付けされていますが、抵抗器のある面のLEDが前照灯のオレンジ色LEDですので、これを手持ちのΦ3mmの砲弾型電球色LEDに取り替えます。前照灯のLEDは基板の右側(抵抗器側)がアノード(+)極になります。

取り替えの方法は2通りを考えましたが、方法1は元のオレンジ色LEDのリード線を途中で切断して砲弾型電球色LEDを継ぎ足すようにハンダ付けする方法で、方法2は両面のLEDを取り外し、オレンジ色LEDと砲弾型電球色LEDを再度取り付ける方法です。方法2は基板の余分な半田を吸い取り線等で除去する必要があるので手間が掛かると思って、今回は方法1を採用したのですが、実のところ裏表を貫通しているリード線のハンダが溶けてズレたり脱落して赤色LEDが不点灯になってしまい、意外と難易度が高かったりしました。(基板はコストダウンのためなのか、スルーホール(穴で表裏導通)になっていません。)なので、次に取り替える機会があるなら方法2を選択すると思います。 追記:後日あらためて作業を行って比較を行いましたが、方法2のほうが簡単で綺麗にできます。って、どんだけキハ120を持ってんだよと言う話もありますが・・・。(^^;

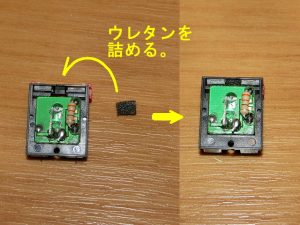

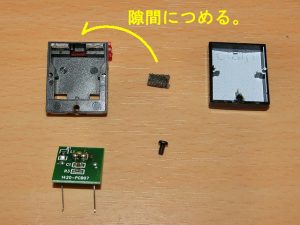

基板をケースに収めますが、前照灯と尾灯間の遮光のために隙間にウレタンを詰めます。 先日整備した三江線や津山線のようなチップLEDの基板の時よりもシビアではないですが、ウレタンが基板より上に出っ張ると前照灯の光量が落ちるので、写真のようにケースの枠より下になるように詰めます。

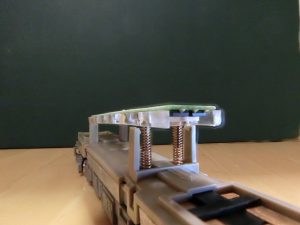

蓋をビスで閉めると出来上がりです。 ライトユニットをボディーに装着するときですが、赤色の導光材が車体の側面側に逃げて前面の穴にうまく入らないときがあります。そのときは縫い針のような先の細い針を使って誘導すると簡単に入ります。

かなり迷ったのですが方向幕は「備後落合」にすることにします。 変更作業には定番の富士川車両工業のステッカーを使用します。 収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・府中,三次,快速広島 各2個 行き先 ・回送,試運転 各5個 ・府中,河佐,上下,吉舎,備後落合,備後西城,備後庄原,三次,広島 各8個 ・快速広島 各4個,府中⇔三次,備後落合⇔三次 各4個 ・府中⇔三次,備後落合⇔三次(細矢印) 各3個 その他 ・優先座席 9個 ・ステップに立たないで下さい。 24個 ・指づめ喚起表示(左右) 各28個 です。

上が323で下が327です。 実車の写真を見ていると323と327では各ステッカーの位置が違うようで、写真に合わせて貼りました。

整備が終わりました。 白色室内灯ユニットと便所のために閉塞された窓ガラスパーツは、最新ロットのキハ120(大糸線)を部品取り用に購入して調達しています。ですが、キハ120(大糸線)用の窓ガラスは便所付近の閉塞された2枚の窓のうち、小窓のHゴムが銀色で塗装されており、わざわざ黒色のペイントマーカーで色入れをする羽目になりました。 なお、実車については323が下関に転属して美祢線他の運用に入っているようですが、時代設定が異なると言うことで気にしないことにします。 次は美祢線色か、木次線色か・・・。もう少しキハ120スパイラルが続きそうな予感がします。 では。<(_)> (参考記事) TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設 TOMIX キハ120形(関西線) 室内灯・灯火類整備 TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備 TOMIX キハ120形(三江線) 入線・整備

カテゴリーアーカイブ: 入線等

TOMIX キハ120形(津山線) 入線・整備

TOMIX 98008 JR キハ120形ディーゼルカー(津山線)セットが入線しました。 芸備線で運用されている車両が欲しかったので、先日発売された大糸線セットではなく2015年に発売されたこちらを購入しました。おかげで室内灯の白色化にお金と手間がかかりましたが・・・。

付属品はドライバー1本です。

暖かい感じのカラーリングです。便所付近の窓は2箇所が閉塞されています。 車番は330と342です。330がM車でした。

側面と屋根です。

カプラーとスカートは専用のものでしょうか。 特にカプラーは省スペースな感じで、何かに応用できるかもしれません。 (カプラーはJC6364で分売されていますね。)

さて、ヘッドライトはオレンジ色、室内灯は電球色(というか電球)ですので、これを修正します。

最初にヘッドライトの光源のLEDを電球色に変更します。 導光材を折らないようにボディーからライトユニットを慎重に取り外しますが、少しだけ慣れが必要です。 写真は関西線色のキハ120を分解したときの写真です。

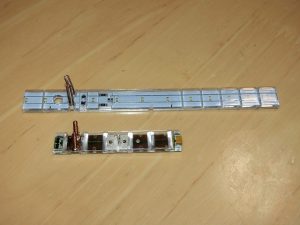

ライトユニットのビスを外して分解します。

ライト基板です。「L1」の位置にあるLEDを交換します。基板に「+」と印刷されている側(右側)がLEDのアノード極になります。ちなみに基板の裏には赤色に光るLEDがあります。

電球色LEDに交換しました。 光軸を基板と平行にしておく必要があるので、LEDは横倒しにハンダ付けします。LEDは両面テープを巻いた楊枝と半田ゴテの先で位置調整を行いながら、片側の電極ずつハンダ付けをしていきます。 チップLEDは極性がわかりにくいので、間違いが無いかこの時点で試験点灯をしました。

基板をケースに収めますが、遮光のためにウレタンの切れ端を前方の隙間に詰めます。 2枚目の写真の矢印から上側にウレタンがはみ出すと光量が落ちますので注意が必要です。

ウレタンを詰めた後の写真です。これに蓋を取り付けて完成です。 蓋を閉めるときに半分の確率でネジの穴がバカになっており、いくらネジを回しても締まった感触が得られないときがありますが、とりあえず蓋は閉まるのであきらめます。

次に室内灯を白色に変更します。TORM.の室内灯のTL-011(幅広 白色)を使います。 残念ながらポン付けはできず、加工が必要です。その際、この室内灯ユニットは基板とプリズムが簡単に分離できるので、適宜付け外しを行いながら作業を進めます。

まず、集電スプリング付近の加工です。室内灯ユニットを支持するステーの先の爪を引っかける溝を作ります。

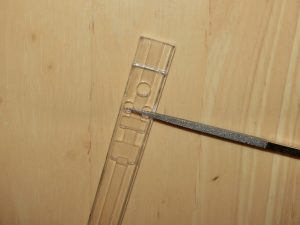

プリズムを先の細い角ヤスリで上から彫り込んでいきます。

ある程度彫り込んだら載せてみます。すると、集電スプリングとは反対側のステーにも当たりがあることが分かります。

プリズムの当たりのある箇所を、さっきよりも細いヤスリで横から彫り込んでいきます。

室内灯ユニットが床板と平行になるように、集電スプリング側の彫り込みを調整します。

室内灯ユニットが床板と平行になるように彫り込めたら、元の室内灯ユニットの長さに合わせてレザーソーでカットします。

出来上がりです。集電スプリングが若干長めなので、スプリングの歪みがなるべく少なくなるように室内灯ユニットを取り付けます。

ヘッドライトと室内灯の色の変更ができました。 (2019/01/02 停車・常点灯状態でしばらく放っておくと、この室内灯ユニットの素子の1つが焼損してしまいました。常点灯を使用するときは目を離さない方が良いです。)

最後にステッカーを貼り付けます。 富士川車両工業の製品を使いますが、方向幕が「白幕」と「黒幕」の2製品があります。 便所設置の時代は「黒幕」の方が良いようです。

「白幕」の収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・岡山,津山,智頭(智頭は種別枠付) 各2個 行き先 ・快速 岡山,快速 津山 各2個 ・総社,上月,備中高松,美作江見,岡山,中国勝山,法界院,新見,金川,美作加茂,福渡,那岐,津山,智頭,姫路,鳥取,佐用,東城,備後落合,試運転 各4個 ・回送 5個 その他 ・快速(赤字) 4個 ・優先座席 10個 ・ステップに立たないで下さい。 18個 ・後乗り前降り 11個 ・指づめ喚起表示(左右) 各42個 です。

「黒幕」の収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・岡山,津山,糸魚川⇔南小谷(ローマ字表記共,岡山・津山は種別枠付) 各2個 行き先 ・総社,上月,備中高松,美作江見,岡山,中国勝山,法界院,新見,金川,美作加茂,福渡,那岐,津山,智頭,姫路,鳥取,佐用,東城,備後落合,糸魚川⇔平岩,糸魚川⇔南小谷(ローマ字表記共) 各4個 ・回送 2個,試運転 3個 その他 ・快速(赤字) 4個 ・優先座席 10個 ・ステップに立たないで下さい。 18個 ・後乗り前降り 11個 ・指づめ喚起表示(左右) 各42個 です。

前面ガラス全体が印刷された部分に方向幕を貼り付けて、ライトユニットとガラスの間に挟み込みます。 作例では左右の余白を残していますが、斜め前から見たときにとても目立つので、余白は綺麗に切り取った方が良いです。

ドア部分にもステッカーを貼り付けるとこんな感じになりました。 方向幕は「新見」にしています。余り目立ちませんが「ワンマン」の下にある種別札差しに自己満足しています。側面の各ステッカー位置は、同封されてる説明書よりも実車の写真を見て決めた方が良いです。

キハ120形(津山線)の整備はこれで終了です。 それでは。<(_)> 参考記事:TOMIX キハ120形(三江線) 入線・整備

TOMIX DE10 きのくにシーサイド 入線

AKB的な商法で物議を醸しているトミックスの「TOMIX DE 選挙」ですが、そのメンバーの1台である2236 DE10 1000形ディーゼル機関車(1152号機・きのくにシーサイド)が入線しました。 中間発表まで様子見をしても良かったのですが、待ち望んでいた車両でしたし、上位に食い込む予感はしていたので比較的早期に予約して投票に参加してしまいました。

いつものパッケージです。

説明書は2235(JR東海仕様),2236(きのくにシーサイド),2237(アイランドエクスプレス四国),2239(JR貨物新更新車B)とで共用です。 付属品にトレインマークがないですね。

ナンバープレートとメーカーズプレートも何種類か付属しますが、金型を共用している関係のようで、実際には「DE10-1152」「川崎重工」だけを使います。

側面です。特徴のある塗り分けです。 青色がフラッシュ光の関係で明るく見えますが、実際にはもう少し深い青色です。

写真で見るよりかは、ファンのモールドは緻密にできています。

写真のウデが悪いので、細かなモールド表現が飛んでしまっています。orz

問題の投票券です。 「TOMIX DE 選挙」については一切触れられていませんが、指示されたURLからアンケートページに入ります。

アンケートの最終質問で投票します。複数回答ですので、これも欲しいなと思うものに投票できます。さてさて、あとは神に祈るだけです。 中間発表ではハイパーサルーンが4位と振るわなかったことが予想外でしたが、あとは概ねこんなものかなと思います。潜在需要がありそうなオリエントサルーンが5位になっていますが、DE10-1705が対象機でしたし、他力本願的な人が多いような気がしたので順当ではないでしょうか。投票対象の牽引機関車が違っていれば、結果はひっくり返っていたかもしれませんが。 しかし、きのくにシーサイドが逆転されたらと思うと気が気ではないので、こんな馬鹿げたイベントはこれで最後にして欲しいと思います。(と言いつつ、買ってしまった自分もだらしがないですが・・・。) それでは。<(_)> 参考記事1:祝 きのくにシーサイド 製品化決定 参考記事2:TOMIX JR12・24系客車 きのくにシーサイド 入線

TOMIX EF60 500形 入線

TOMIXのEF60 500形 電気機関車が入線しました。朗堂さんで購入しました。付属品はホイッスル 手摺り,TNカプラー,ナンバープレート,ヘッドマークです。 ナンバーはEF60 506~509,ヘッドマークは富士・さくら・みずほになります。

大型1灯のヘッドライトが時代を感じさせます。ヘッドライトレンズには縦縞が入っており好印象です。

パンタグラフの傍にある銀色のパーツは避雷器でしょうか。

側面の大窓も特徴的です。メーカーズプレートは川崎が印刷されています。

パーツ未取り付けの状態ですが、全体はこんな感じです。20系客車を牽く運用に入る予定になっています。 話は変わりますが、この頃に活躍していた電気機関車といえばEF58を心待ちにしているのですが、なかなかリニューアル発売されないですね。何かしら模型化が難しい理由があるのでしょうか。 それでは。<(_)>

TOMIX 581系 増結セット 入線・整備

保有する583系の編成組み替えのために、TOMIX 92770 国鉄581系特急電車(月光形)増結セット(M)を導入しました。現在、TOMIXの581系は市場在庫が枯渇している状態ですが、なんとか中古品を見つけてきました。TOMIX 92327 国鉄583系特急電車 増結セット(M)の最新生産品と比較してみます。 屋根の色が583系セットが灰色、581系セットは銀色なのは分かっているので、各部の形状の違いを見てみます。

各写真の上がモハネ583、下がモハネ581です。 屋根以外には違いが見られません。車体、床下は同じです。

屋根の写真です。上がモハネ583、下がモハネ581です。ベンチレーターの配置が異なります。モハネ581には、前オーナーによって右端付近にアンテナが取り付けられています。

各写真の上がモハネ582、下がモハネ580です。 屋根、床下は同じですが、車体の非常扉の位置に違いが見られます。

屋根の写真です。各写真の上がモハネ582、下がモハネ580です。特に違いが見られません。強いて言うと交直切替器の切替位置が違います。TOMIX公式ホームページの写真ではモハネ582もモハネ580も交流位置なんですが、なぜか今回の583系の再生産品に関しては直流位置になっています。ただ、碍子パーツの刃受けの形状からは、直流位置が正解のような気がします。

それでは、581系の屋根の色を保有する583系の編成の屋根の色に合わせるために塗り替えます。 写真は塗り替えた後の屋根です。もとの銀色屋根の上にそのまま塗装をすると塗料の食いつきが悪いので、プライマー(ミッチャクロン)を吹き付けて下処理をしています。さらっと1枚の写真になっていますが、調色から塗装まで、徹夜2日を含めて4日間を要しました。(塗装は苦手です。orz)

上2両が583系、下2両が581系のモハユニットの写真です。 あとは、この581系のモハユニットと保有している583系編成のモハユニットを入れ替えて、方向幕・サボ・インレタの貼り替え作業を予定しています。結構手間が掛かりそうなので、暇を見つけてボチボチやっていきたいと思います。 <(_)> (参考記事) TOMIX 583系 車番変更

TOMIX キハ120形(三江線) 入線・整備

再生産された98037 JR キハ120-300形ディーゼルカー(三江線)セットが入線しました。 廃線を控えての需要増を見込んだ上での再生産でしょう。 廃線といっても、このカラーのキハ120は山陰本線の運用にも就いているので、仕事場が全く無くなってしまうわけではないのですが。付属品はライトON/OFF用のドライバーが1本でした。

行き先は「江津」、車番は311(M)と317です。現行仕様と言うことでトイレ付きです。 行き先については、このあとサードパーティー製のステッカーを使って変更します。

屋根です。同じキハ120形でも、関西線の現行仕様のような変なアンテナは付いていません。

ヘッドライト、室内灯とも最初期の製品(ヘッドライトはオレンジ色LED、室内灯は電球)から改良されていますが、なぜかヘッドライトが白色です。これは行き先表示を変更するときにライトユニットを外しますので、一緒に改修します。

室内灯ユニットはライトプリズムが廃され、チップLEDが分散光源として用いられています。また、室内灯ユニットの基板は片側のみの支持になっており、もう一方は浮いているという思い切った(?)設計です。

ライトユニットの形状は昔のままですが、行き先とワンマン表示が印刷されています。

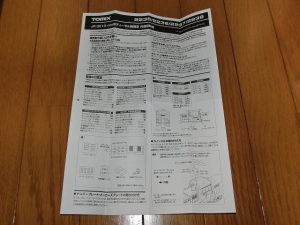

早速、製品をいじってみます。先ずは行き先表示の変更です。富士川車両工業製のステッカーを使います。キハ120用に数種類が発売されていますが、三江線用がラインナップされていますのでこれを使いました。 収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・出雲市,浜田,益田(ローマ字表記共) 各2個 行き先 ・出雲市,太田市,江津,浜田,益田,三次,口羽,浜原,石見川本,試運転,回送 各5個 ・出雲市,太田市,仁万,江津,浜田,益田,三次,口羽,浜原(ローマ字表記共) 各5個 その他 ・優先座席 9個 ・ステップに立たないで下さい。 24個 ・指づめ喚起表示(左右) 各28個 です。細かな文字はつぶれて印刷されていますので、想像で書いています。 説明書にはステッカーを貼る位置が図示されていますが、不正確な部分があります。

実車は指づめ喚起表示の指マークがドア中央側に向いています。(室内に貼るならドア外側向きですが、そんな人は少ないでしょう。)また、優先座席表示は窓の上半分の中央付近が正しい位置です。あと、細かい話ですが、三江線神楽号(キハ120-310)の指づめ喚起表示は指先に×印がなく三角印です。位置等は車両によって異なることがあるかもしれませんので、実車の調査が必要です。(追記:指づめ喚起表示ですが、車両によって外を向いていたり、中を向いていたり、×印だったり、三角印だったり、▲印が白だったり赤だったり、同じ車両でもドアによって異なったりしているので、実車の調査が必要です。優先座席表示の位置は一定のようですが・・・。)前面ガラス用ステッカーをこんな感じで用意します。

左右については、ボディの内寸似合わせてコンマ数ミリの余白を残して切り出しています。左右の余白はない方が見栄えが良くなります。行き先は「浜原(For Hamahara)」にしました。 追記 2018/07/11:後日、前面ガラス用ステッカーを他に転用したため「江津(For gotsu)」に戻しました。次にヘッドライトのLEDを交換します。 ライトユニットを分解して基板上のチップLEDを白色から電球色に交換するだけです。といっても、チップLEDの光軸は前方に向ける必要がありますので、横倒しにしてハンダ付けします。今回は、TORM.製の室内灯基板の折り取った部分に付いていた電球色のチップLEDを再利用しました。当初、3mmの砲弾型LEDにしようと試みましたが、抵抗やコンデンサが邪魔でライトケース内に収まりませんでした。

以前に関西線仕様のキハ120をいじったときと同様に、ウレタンの切れ端を光の回り込み防止のためにライトユニット内の隙間に詰め込みます。このとき、ウレタンが基板より上にはみ出すと、ヘッドライトの光量が落ちてしまうので気をつける必要があります。

出来上がりはこんな形です。ヘッドライトが実車らしく電球色になりました。 なお、ステッカーはライトユニットには貼り付けずに、前面ガラスとライトユニットとの間に挟み込んで固定します。ライトユニットをボディーに戻すときにテールライトレンズがボディーの穴にうまく合わないときは、針の先で誘導してあげるとするりと入ります。

これで整備は終わりです。 来春には廃線になってしまう三江線ですが、当鉄道では末永く活躍してもらいたいと思います。 <(_)> (参考記事) TOMIX キハ120形(関西線) トイレ増設 TOMIX キハ120形(関西線) 室内灯・灯火類整備

GREENMAX キハ54形500番代 入線

マイクローエースのキハ53-504に引き続き、グリーンマックスの30205 JR北海道キハ54形(500番代・留萌本線・元急行仕様)が入線しました。どちらも発売日が変更されて、北海道形同士で偶然にも近い日になりました。

付属品は幌×2,ドローバー2×1,ドローバー5(ロングタイプ)×1,ステッカー×2,修理依頼票×1です。幌は接着剤で取り付けとなっています。ドローバー2とかドローバー5は説明書の記載通りの表現で、長さを数字化しているようです。

ステッカーは色々収録されおり、マイクロエースのステッカーよりも微細に印刷されています。 収録内容は、 マーク各種 特別快速きたみ,礼文,大雪,ノサップ,しれとこ,はなさき ×各2 PEPPERMINT TRAIN,花咲線,Sohya NORTH LINE,SPECIALTY-LINE ×各4 前面方向幕 普通、急行,快速,釧路 ×各4 快速ノサップ 根室,快速はなさき 根室,快速ノサップ 釧路,快速はなさき 釧路 ×各4 前面用車番 501~529 (黒字)×各2 501~513,527~529 (白字)×各2 ワンマン 無表示 標記 無表示(黒地) ×4,ワンマン(白字緑地) ×6 在来車方向幕 普通(青字),普通(白字青地),急行(赤字),快速(赤字) ×各2 団体(青字),臨時(青字) ×各1 行先方向板 深川 マイタウン列車 ユーカラ 旭川(オレンジ色地),旭川 特別快速きたみ 北見,釧路 ⇔ 厚岸,釧路 ⇔ 茶内(オレンジ色地),釧路 ⇔ 川湯温泉,深川 ⇔ 幌加内,名寄 ⇔ 朱鞠内,釧路 ⇔ 摩周,網走 ⇔ 緑,知床斜里 ⇔ 網走 ×逆向きとセットで1 幌延,名寄,釧路,根室,留萌,網走,稚内,深川,増毛,上川,旭川 ×各2 旭川、稚内,網走 [ローマ字表記共]×各2 架線注意 架線注意 ×12 列車名愛称板 快速(白字青地),快速(青字),ワンマン前乗前降,前乗前降,特別快速きたみ,礼文,大雪,急行 ×各4 となっています。

車番はキハ54-527と528です。M車はキハ54-528に設定されています。 屋根上の部品は全て取り付け済みです。

床下機器は板状のパーツで一体表現されており、若干ですが立体感が乏しいです。 床下と床下機器パーツの接着が弱いので、取り扱いには気をつける必要があります。

1位側と2位側の前面です。連結器まわりはスカスカです。

鉄道コレクションのキハ54です。こちらの方が連結器まわりが賑やかです。orz

鉄コレと比べてみます。各写真の上が鉄コレ、下がグリーンマックス製です。 各部への色入れや、JRマークの形、帯の太さや色が異なります。 (鉄コレには列車無線アンテナをまだ取り付けていません。)

左がグリーンマック製です。グリーンマックス製の方が大ぶりな感じです。

ヘッドライトは綺麗な電球色です。 動力の音はディーゼルカーらしく大きめですが、スムーズに走ります。

ドローバーを使用しなくて済むようにTN化を考えたのですが、スカートとカプラーベースが接着されていて断念しました。ダミーカプラーが装備されている側も同様で、連結可能なカプラーへの変更ができず、このセットの2両編成から編成両数を増やすことも難しいです。また、ライト類は各車両の片エンドしか点灯しないので、単行運転にも向きません。カプラーまわりの表現もかなり稚拙で、もう少し頑張って欲しかったです。 それでは。<(_)> 参考記事:GREENMAX キハ54形500番代 TNカプラー化

MicroAce キハ53-504 入線

マイクローエースの「A6187 キハ53-504・急行色・縦雨樋なし」が入線しました。

付属品はシールが1枚と、ボディマウント伸縮アーノルドカプラーが1個です。 シールの収録内容は、種別表示が、 普通(紺地白文字),普通(黒文字),快速(赤文字),急行(赤文字),臨時(黒文字) 各3個 側面サボが、 深川-朱鞠内(白地黒文字),名寄-朱鞠内(白地黒文字),深川-朱鞠内-名寄(紺地白文字) 左右各3個 です。

2エンジン車だからか床下のエンジンまわりは両側とも同じですね。

それぞれ、左がキハ53-504、右がキハ53-507です。キハ53-507は同じくマイクロエースから以前に発売された製品です。 キハ53-504のヘッドライトリムには銀色が入っています。 カプラーは両端ともダミーで、スノープロウは複線用です。

同じくそれぞれ、手前がキハ53-504、奥がキハ53-507です。 縦樋の有無が分かるでしょうか。2枚目の写真の臭気窓の位置も違います。 キハ53-500番台には微妙に形態差があるので面白いです。 (違いが細かすぎて模型で再現し切れていない部分もあるようですが。)

奥と左がキハ53-504です。 ベンチレーターの塗り分け、屋根のねずみ色の部分の大きさと縁取りの朱色線も目立ちます。

前面表示器は明るすぎる白色です。ヘッドライトは電球色ではなく黄色に近いです。 走行は鈍重な感じがしますが、きちんとスローが効きます。

TOMIX車両との色の違いを比べてみました。左が今回のキハ53-504で、右がTOMIX車両です。 TOMIX車両の方がクリーム色も朱色も暗い感じがします。マイクロエース車は保存車両としてきれいに塗装された色で、一方、TOMIX車は働き続けて煤けた現役車両の色でしょうか。

現役時代は急行運用すら1両でこなした孤高の車両ですが、ときどきお世話になった深名線深川駅の朝一番の3両編成も記憶に残っています。 それでは。<(_)>

MicroAce タキ11000 前期型 手摺りの違い

MicroAce A-1354 タキ11000 前期型ですが、もう1セットが増備のために入線して、それを眺めていて今更ながら気付いたことがあるので書き残しておきます。前期型セットは8両編成で、車番は11061 11007 11065 11020 11046 11042 11054 11066です。 そのうち11046と11042なのですが・・・、

それぞれの写真の左側の車両が11046(11042)なのですが、側面の手摺りが内側(車体中心側)に折れているのが分かるでしょうか。最初は手摺りを壊してしまったかと思ったのですが、保有するもう1セットも同じでしたので、これが正解なようです。 ネット上の実車の写真でも、折れている手摺りと折れていない手摺りが確認できました。

車番の設定次第では、すべて折れていない手摺りに揃えることもできたはずなのに、実に細かい造り分けをしています。マイクロエースらしいと言えばらしいのですが。 それでは。<(_)>

MicroAce 名鉄キハ8000系 入線・TNカプラー化

マイクロエースからキハ8000系がリニューアル発売となりました。 旧製品では急行色がラインナップされてましたが、今回は特急色だけの発売です。

6両編成セットで付属品はシールのみです。 編成は、 ←神宮前・新名古屋(1号車) 8202 8201 8002 8204 8051 8001 高山・富山→ です。ケースの収納方向に合わせると5号車の客用ドアは神宮前・新名古屋方になりますが、Wikipediaの8052の写真では逆のようにも見えます。どちらが本当なのでしょうか。(いい加減、マイクロエースは説明書の編成例に車両の方向が分かるように記載を加えて欲しいものです。) シールの内容は、 側面サボ(各左右7組) 神宮前←北アルプス指定席→立山,神宮前←北アルプス自由席→立山,宇奈月温泉←→立山,神宮前←特急指定席→飛騨古川,神宮前←特急自由席→飛騨古川,新名古屋←特急指定席→高山,新名古屋←特急自由席→高山 ヘッドマーク(各7個) 準急たかやま,急行たかやま,特急北アルプス,北アルプス(イラスト),アルペン特急 立山,犬山 うかい号 鵜沼 になります。 あと、修理申込票と印刷された紙が入ってます。できれば使いたくはないですが・・・。

前面形状が改良されたとのことですが、どこが改良されたのかは旧製品を持っていないので分かりません。旧製品は似ていないとの噂もありましたが、この改良品に至っては心配がないようです。前面のジャンパーホースについては追加になったようです。比較用の国鉄車両を並べれば良かったのですが、ほっそりとした車体断面が特徴的です。

屋根はこんな感じです。 また、車両同士の長さが異なることが分かります。明らかに車長の異なる車両が編成を組むのもこの形式の面白いところです。

M車は唯一運転台のない8051に設定されています。 この車両セット全体の話ですが、シートの色はエンジというかピンクというか微妙な色です。ヘッドレストの部分には白色で色が入れてあり、このあたりはマイクロエース製品らしいです。窓ガラスは薄いブルーのプラスチックで成形されています。

側面の行先サボは白色に塗られています。虫眼鏡がないと読めませんが、客用ドア左下の名古屋鉄道の文字がこの車両の所有権を主張しています。

さてTNカプラー化を行いますが、交換前(アーノルドカプラー時)の連結面間隔は写真の通りです。運転台のない側同士は許容範囲なのですが、運転台側は???です。

なんで?と思ってカプラー部分を比べてみました。左が運転台側で、右が非運転台側です。運転台側のアーノルドカプラーの首が異様に長いことがわかります。どうしてこんな設定にしているのかは、全くもって不明です。

さっさとボディーマウントTNカプラーに交換してしまおうと思ったのですが、そのまま交換したのでは、TNカプラーと台車のカプラーポケット支持用の腕が干渉して台車の回転時に引っかかります。そこで、2枚目の写真のようにTNカプラーの台車が干渉する部分をカッターナイフで削ってしまいます。

削った後の写真です。

ちなみにTNカプラーを削る必要があるのはT車のみです。写真のように台車の構造が異なるM車は、カプラーポケットを外すだけで、TNカプラーを削る必要はありません。

交換後の連結面間隔は満足のできるものになりました。

ところで、影が薄いというか消えて無くなりそうなのですが、マイクロエースにはマイクロカプラーなるものが存在します。試してみましたが、さすがに純正品と言うことで無加工で取り付けが可能でした。しかし連結面間隔はアーノルドカプラーのときと変わらないという・・・。orz

最後になりますが、さすがにヘッドマークが真っ白なのは寂しかったので貼り付けてみました。文字だけのヘッドマークも捨てがたかったのですが、イラストの「北アルプス」にしています。側面の行先サボは、「神宮前-立山」です。指定席は1・2・6号車にしています。

このキハ8000系ですが、特急色化とキハ91系の引退のタイミングの関係で、厳密には顔を合わせたことがないかもしれないのですが、レイアウトではキハ91系と並べて走らせたいと思っています。(ヘッドマークがイラストだと明らかに時代が違うのですが。(^^;) それでは。(^^)/~