KATO 10-87910系寝台急行「津軽」 6両基本セットの「スロフ62 2024」のASSYパーツが届きました。 今回はひゃっけん堂さんで購入しました。

今回はライトユニットも合わせて購入していますが、セット品のスロフ62にはライトユニットは組み込まれていないようです。写真には写っていませんが、スイッチ板(Z04-5547)は手持ちのものを使いました。

組み立ては簡単だと思いますが、ライトユニットまわりはこんな感じです。 集電シューとクリーム色のスイッチ板は床下の蓋を開けて突っ込んだ方が簡単に入ります。

組み上がりました。

中央のサボには「青森行(奥羽線圣由)」、左右のサボは「急行」と「津軽」、号車札は「4」、標記類は「北オク 定員44」と「換算 積4.0 空3.5」と印刷されています。 カプラーは両端が台車マウントのKATOカプラーになります。

ネットには急行桜島や急行だいせん等のスロフ62を組み込んだ編成記録が有り、いろいろと使えそうです。 それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 入線等

TOMIX キハ120形(三江線・三江線神楽号) 入線・整備

最近発売されたTOMIX 98989 JR キハ120 300形ディーゼルカー(三江線・三江線神楽号)セットが入線しました。 廃線から3ヶ月が経過しており発売時期を逸してしまった感はありますが、欲しい人は昨年の発表段階で事前に予約しているので、関係ないのかもしれません。セットものに一緒に入っていたということはありましたが、Nゲージのラッピング車両を狙い撃ちで購入することは初めてになります。 付属品はライトスイッチ用のドライバーのみです。

ラッピング車は綺麗な印刷です。1枚目の写真の右がトイレのある側です。 前面の表示の「三次」と「ワンマン」は印刷済みです。 車番ですが、ラッピング車はキハ120 310、通常色車がキハ120 309です。 キハ120 310がM車ですが、キハ120 309との下回りの入れ替えで簡単にT車化ができます。

模型の室内灯とヘッドライトは白色です。

しかし、実車の室内灯は普通の蛍光灯ですが、ヘッドライトは電球色が正解です。

そこで、ライトユニットの白色LEDやライトレンズにマッキーのオレンジやライトブラウンとかMr.COLORのクリアオレンジを塗ってみたのですが、色味が全然駄目だったので、仕方なく白色LEDを電球色LEDに取り替えることにしました。 ライト基板上の矢印の先の部品がヘッドライト用の白色LEDで、これを取り替えます。

ヘッドライトが電球色になりました。

次にステッカーを貼りますが、富士川車両工業製のステッカー「5112 方向幕・表記ステッカー キハ120三江線・山陰線用」を使用します。 以前は「5112 方向幕・表記ステッカー キハ120三江線用」として発売されいましたが、同じ品番で内容が改訂されていますので、購入する場合は注意が必要です。 今回購入した「三江線・山陰線用」の収録内容は、 前面ガラス全体(行き先・ワンマン表示共) ・出雲市,浜田,江津(ローマ字表記共) 各2個 行き先 ・出雲市,太田市,江津,浜田,益田,三次,口羽,浜原,石見川本,試運転,回送 各5個 ・仁万,西出雲,出雲市,太田市,江津,浜田,益田,三次,口羽,浜原,石見川本(ローマ字表記共) 各5個 その他 ・優先座席 9個 ・「ワンマン運転時」説明 車体用 15個 ・「ワンマン運転時」説明 ドア用 18個 ・ステップに立たないで下さい。 18個 ・指づめ喚起表示(左右) 各10個 になります。 なお、ステッカーには説明書が付いていますが、ネットで実車の写真を探した方がわかりやすいです。

キハ120 310と309の実車のドアステッカーの写真です。どちらもトイレ側の側面です。 指づめ喚起表示は、2両とも指先がドアの中央側を向いていますが、ラッピング車のキハ120 310の方は指づめステッカーの指先が白▲マークです。富士川車輌工業のステッカーは赤▲マークですが、極小サイズなので気にせず貼ってしまうか悩みどころです。また、310と309で貼り付け高さが違ったりと微妙に個体差があります。

ちなみに昨秋のキハ120 325です。キハ120 309と比較すると、指づめステッカーは位置だけで無く親指のデザインや方向も異なります。また、「ワンマン運転時」の説明ステッカーにも違いがあります。 とにかく、キハ120のステッカーは車両毎だけでなくドア毎に違ったりするので、凝り出すと面倒くさいです。(^^;

貼ってみました。 「ワンマン運転時」の説明ステッカーの車体用は、すでに車体に印刷されているので使いませんでした。 キハ120 310の指づめステッカーは実車に貼られているステッカーのデザインに合わせて自作してみましたが、小さすぎて効果は限定的です。

行き先は、先に入線したキハ120 311と317に取り付けていたステッカーをこちらに移して浜原行きにしました。 昨年8月21日の三次駅19:34発の浜原行き最終列車で436Dになります。

浜原駅で撮った実車のキハ120 310とキハ120 309です。昨年8月22日の6:00頃の写真で、6:20発の浜田行きの始発列車です。列車番号は420D(江津から375D)になります。 現在、写真と模型とを見比べながら想い出に浸っています。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ40 2000番台 入線・整備

TOMIX 8405 8406 キハ40 2000形が入線しました。所有していた500番台を売り払って中古品を購入しています。 先日のキハ48は台車を交換して寒地向けを暖地向けに仕立てましたが、キハ40については寒地向けと暖地向けでは台車の他にも窓や窓枠が異なるので、仕方なく買い替えることにしました。 そもそもは何も考えずに寒地向けの車両を購入してしまったことが悪いのですが・・・。8405がM車、8406がT車です。

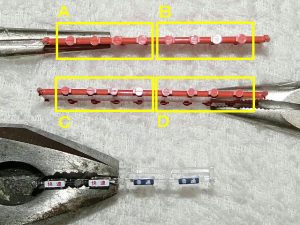

付属品は写真の通りです。 インレタは、 キハ40 117 126 162 193 208 231 250 ×3 前面用番号 ×3 キハ40 554 559 560 562 574 576 577 581 589 594 ×3 キハ40 2003 2005 2019 2024 2032 2037 2044 2057 2068 2076 ×3 キハ40 2085 2099 2100 2107 2110 2113 2131 2141 2142 2148 ×3 バラ数字 キハ40 1~0 ×4 前面用番号 1 2 ×4 3~0 ×3 JRマーク ×5 が収録されています。

車番は敦賀機関区所属の2137と2135にしました。 当然インレタのバラ数字を拾うことになりました。

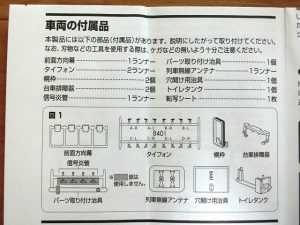

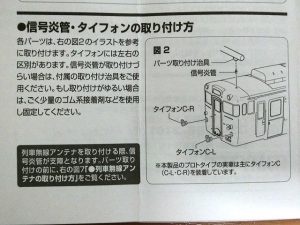

車番が決まるとタイフォンの形状も決まってきます。 説明書では写真のCタイプかDタイプを指定していますが、今回はCタイプを選びます。 タイフォンは同じCタイプでもLとRの2種類があり、形状が異なります。運転士から見て左がLで右がRなのですが、最初はうっかりしていて間違えてしまいました。 また、種別幕については出荷時に白地の「普通」が車両に取り付けられていますが、「快速」と紺地の「普通」が付属していますので、紺地の「普通」に交換します。 なお、幌は水タンクのあるエンドに取り付けています。

信号炎管とトイレ流し管も取り付けました。信号炎管は治具を濡らしてパーツが落ちないようにしてから取り付けました。なお、列車無線アンテナは取り付けていません。

最後に台車排障器を取り付けます。ダボ穴がきつかったので、細先ペンチでつまみました。

ちなみに、キハ40-2000番台とキハ48では窓と窓周りが異なることが分かります。 (キハ40-500・1500番台とキハ48は同じです。)

以前に整備したキハ48-0・1000番台と並べてみました。 想定する滋賀県内のデットセクションでの運用については、キハ48-0+キハ48-1000とキハ48-0+キハ40-2000の2両編成の写真がそれぞれネットで見つかりましたが、キハ40同士という組み合わせはあったのでしょうか。またボチボチと調べていきたいと思います。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ48 500・1500番台 0・1000番台化

キハ48 0番台(便所あり)と1000番台(便所なし)は製造両数があわせて10両であり、100両以上も製造された500・1500番台に対して少数派で、TOMIXでは500・1500番台は製品化されましたが、さすがに0・1000番台は製品化されていません。しかし双方の実車写真を見比べても車体構造は同じに見え、違いと言えば、0・1000番台の台車はDT22系で、500・1500番台はDT44系であることくらいです。そこで、TOMIXから発売されてるキハ48 500・1500番台について、台車を交換して0・1000番台に仕立ててみたいと思います。必要になるものは、 92163 国鉄キハ48 500形ディーゼルカーセット, 0433 DT22N形動力台車×2箱,0074 DT22E形台車×1箱 です。

早速、台車を交換します。1枚目の写真が交換前で、2枚目が交換後です。

車番はキハ48 4とキハ48 1004にしました。いずれも新製時に敦賀区にいた車両です。 なお、付属のインレタを下記のように組み合わせて転写しています。 ・「キハ48 517」の「17」を削って転写し、「5」を消して「4」を転写 ・「キハ48 1524」の「52」を削って転写し、「0」を2つ転写 (インレタをフィルム上で削るのには細平刃を、車体上で削るのには楊枝を使いました。) ちなみにキハ48セットに付属するインレタに収録されている車番等は、 キハ48 301~304 ×3 前面用番号 301~304 ×3 キハ48 1301~1303 ×3 前面用番号 1301~1303 ×3 キハ48 517 520 526 529 531 535 541 542 547 553 555 559 ×3 キハ48 1520 1524 1528 1530 1531 1534 1537 1539 1541 1545 1548 1550 ×3 キハ48 ×6 バラ数字 1~0 ×15 JRマーク(白) ×8 です。

また、車体を眺めているとのっぺらぼうの臭気抜き窓が目に入ったので、50系客車に使ったくろま屋さんの臭気窓Hゴムインレタを貼ってみました。

仕上げに、信号炎管・台車排障器・床下エアタンク・タイフォン・幌を取り付け、標準で取り付けられていた白地の種別幕を紺地に交換しました。新製配置時を想定しているので、列車無線アンテナは未取り付けです。TNカプラーが白化してしまっているのが何ですが。orz 今回の製品は標準でヘッドライトが電球色、種別幕が白色で点灯しますので、光源の変更はしていません。 これで北陸本線と湖西線の2つのデッドセクションを行ったり来たりしていた懐かしいキハ48になりました。 それでは。<(_)>

TOMIX キハ40 2000形(広島色) 入線・整備

広島色のキハ47を手に入れると今度はキハ40が欲しくなり、中古品をポチッとしました。(^^;8451 JRディーゼルカー キハ40 2000形(JR西日本更新車・広島色・M)と8452 JRディーゼルカー キハ40 2000形(JR西日本更新車・広島色・T)です。

黄色・茶色・クリーム色の塗り分けです。クリーム色部分は、もう少し白くても良いと思いました。

水タンクとクーラーのディテールです。

側面中央のサボ受けのモールドがありません。あと、ドア横のサボ受けの高さが高いです。 もともとサボ受けのモールドは目立たないですし、修正すると結構面倒なので放置します。

付属品リストと転写シートです。

前面方向幕の写真です。車両に取り付けられているものと、付属するものの写真です。 それでは付属品を取り付けていきます。

説明書ではタイフォンと信号炎管の取り付けが最初に書かれていますが、列車無線アンテナを取り付ける場合は穴開け用治具を使用すときに邪魔になるので、信号炎管を取り付ける前に列車無線アンテナの穴開けを行う必要があります。

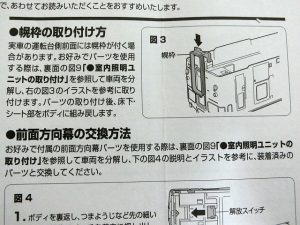

幌枠はボディーを外して取り付けます。実車はトイレ側の運転台の方に取り付けられていたようです。 前面方向幕は、紺地の「普通」の方が馴染みがあるのでこれに取り替えます。 方向幕パーツを外すときは説明書通りに解放スイッチを解放位置に押すだけですが、取り付けるときは解放スイッチを解放位置にして、方向幕パーツを指の腹でボディーに押し込みながら解放スイッチを固定位置に引かないと上手く取り付けられません。慣れると簡単なのですが、最初は少し戸惑いました。

台車排障器については説明する必要がないですが、すこしダボの嵌め合いが固いです。 また、トイレタンクはM車とT車でパーツが異なります。

出荷時に部品の入れ間違えに気づいたのか、M車用のパッケージにはT車用のほかにM車用のトイレタンクが別袋で入ってました。M車用は取り付けダボの長さが長くなっています。試しにT車用のトイレタンクをM車に取り付けようとしましたが、ダボ穴が緩くて固定できませんでした。

最後に転写シートで車番を入れてできあがりです。(2004(T車)と

21212042(M車)にしました。) 広島色は好きな塗色だったのですが、今では懐かしい色になってしまいました。 お茶でも飲みながら昔を偲びたいと思います。 それでは。<(_)>

MicroAce キハ47 更新車 山口鉄道部 入線・整備

中古品のマイクロエース A-0711 キハ47 更新車 山口鉄道部 4両セットを衝動買いしてしまいました。

厳密にはポップの写真が中身と違いますが、M社の製品なので突っ込まないことにしておきます。 種別表示等のシールは欠品でした。

編成は、<キハ47-1007 キハ47-102><キハ47-3501 キハ47-2503>で、各車の切妻側と102・2503番の運転台側にホロがつきます。台車は1007・102番がコイルばね式のDT22系(写真左)で、3501・2503番が空気ばね式のDT44系(写真右)です。台車が示すように3501・2503番は寒地仕様の元1508・507番です。(写真の車両はカプラーを交換しています。)

今回は定番のカプラー交換をしてみます。 写真はいきなり交換後の作例が混じっています。各写真の左から交換前、中央がTNカプラー(0374)に交換してプラ板の細切りのステーを追加したもの、右がTNカプラーとスカート(JC6352+PZ6252)に交換したものです。今回は右の姿にします。試しにやってみた中央が意外に良い感じで、これでも十分かなと思ったのですが、TNカプラーとスカートを調達済みだったので予定通り交換することにしました。

使ったパーツはこれです。 今回はこれらを細かくカットするので、薄刃ニッパーが必須でした。

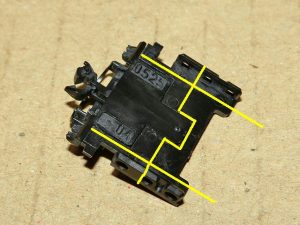

まず、カプラーを切り詰めます。 1枚目の写真の黄色線で切断します。左右はTNカプラーの蓋にギリギリのところまで切り詰めないようにします。(TNカプラーの強度に影響します。) それをひっくり返したのが2枚目の写真で、また黄色線で切り詰めます。

こんな形になりました。 なお、黄色丸印の箇所に若干の出っ張りがあったので、切れ味の良いカッターで慎重に削りました。

T車の場合はさらにジャンパ栓の上部も切り詰めます。 1枚目の写真の黄色線をカットすると、2枚目の写真のようになります。

スカートは両サイドを写真の黄色線でカットし、ステップ部分を分離しておきます。

このままカプラーやスカートを接着するとお辞儀をするので、床板をドライヤーで温めて、先端をちょっとだけ上に曲げておきます。写真の状態では曲げ過ぎです。温めているといきなり柔らかくなるので注意が必要です。 写真は順にT車とM車ですが、M車は曲げシロが少ないので曲げるのが難しいです。けど、短気は損気ですので気長にやりました。 T車、M車に共通ですが、カプラーの接着部分になる箇所は平らの方が良いので曲がらない様にします。

床板の曲げ加工の有無での比較写真です。1枚目がそのまま、2枚目が曲げ加工済みです。 車体とスカートの隙間がかなり違います。

床板を曲げたら、カプラーを床板に接着して、スカートをカプラーに接着します。 接着剤はすべて木工用ボンドを使っています。

次にステップを接着します。後々の分解整備を考えて床板に接着します。 写真はTOMIX製のキハ47で、位置はこれを参考にしました。

ステップは、適当にベースの左右を切り詰めればよいのですが、T車の場合、小さいステップは写真のように変則的な形に切り詰めます。

ステップを接着した後の写真です。接着は車体と床板を組んだままで行い、乾燥後に車体を外した状態で確認し、必要なら接着剤を足します。

運転台の反対側の連結器は、普通のTNカプラー(0374)をポン付けするだけです。

完成です。男前になりました。 TOMIX製のキハ40系に比べてM社製はお顔の後退角が大きく、スカートが前に出せないために、連結面間隔が狭くなり片幌が限界です。

ついでに側面のLED表示器をトレジャータウン製のTTP258-1 キハ58・40・183小パーツ集で増設します。1枚で2.5両分なので2枚必要です。パーツには、Mr.COLORの銀色で塗装してからタミヤエナメルのフラットブラックで枠内を塗り、エナメル塗料の溶剤ではみ出した部分を拭き取りました。 また、接着は木工用ボンドを使い、乾いてから濡れたティッシュで余分なボンドを除去しました。

これで整備は終わりです。シールは欠品でしたが前面の種別幕くらいは欲しかったので自作しています。 ヘッドライト用のLEDの交換等もありますが、今回はこのくらいにしておきます。 それでは。<(_)>

KATO クモハユニ64 入線

毎度今更の記事ですが、KATO 10-1446 クモハユニ64000(茶)+クハ68 420 飯田線 2両セットが入線しました。下の箱は、これより前に発売された10-1315 クモハユニ64+クハ68 400 飯田線 2両セットです。 スカ色のクモハユニ64が発売されていたので、茶色のクモハユニ64の追加発売には驚きました。 付属品はどちらもジャンパ栓ランナーがひとつです。

左の茶色セットはクハ68 420が、右のスカ色セットはクハ68 412がお供です。 説明の必要は無いとは思いますが、クモハユニ64は1形式1車両ですので、どちらのセットも車番はクモハユニ64 000になります。

運転席側です。(クモハユニ64は両運転台車ですが便宜上・・・。(^^;) クモハユニ64の向かって右窓上の通風口はどちらのセットも埋められた後の姿です。飯田線転属当初(茶色時代)にはガラリが残っていました。 また、クハ68については、それぞれ幌枠の有無が異なり、表情が大きく異なります。

連結面側です。幌と幌枠が灰色で一体成形になっています。

クモハユニ64の第2エンド側のヘッドライトとテールライトは点灯しませんが、ダミーレンズが入っており実感的です。

クモハユニ64の側面の比較です。それぞれ同じに見えます。

クハ68の側面です。こちらも同じに見えますが、床下機器が若干異なります。

屋根を俯瞰します。上2両が茶色セットで、下2両がスカ色セットです。

クモハユニ64について、実車に習って幌枠に色を入れます。 色を入れるといってもZ04F7953とZ04-7953のASSYパーツに交換するだけです。

こんな感じになりました。 茶色の幌枠については、車体の茶色と色の差がありますが、連結してしまうと気になりません。 なお、連結相手のクハ68については青い幌枠が正解ですが、適当なASSYパーツが見つかれば交換したいと思います。(色を塗ってしまえば早いのですが、面倒なので。(^^;)

あと、クモハユニ64の第2エンド乗務員扉後ろの窓(左右両側)については、室内側に木枠があったようです。(写真に茶色で書き込んでみました。)色はマホガニーブラウンが近いと思いますが、資料が潤沢ではないので時代によって異なるかもしれません。再現するなら、茶色っぽく色を塗った紙片を貼り付けるだけでも雰囲気は出せます。

実を言うと初めて作った鉄道模型のキットが無謀にもTAVASAさんのクモハユニ64なのですが、とてもお見せできるような出来ではなく、整った完成品が手に入るようになって、不器用な人間には良い時代になったと思います。それでもキットはキットで良いところもあるので、たまには何かに手を出すとは思いますが。(作っているときが楽しいんですよね・・・。)ちなみに作ったクモハユニ64のキットは大切に保管しています。 それでは。<(_)>

TOMIX ムーンライト九州 入線2

前回のセットBの導入に引き続き、98246 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)基本セットと、98247 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)増結セットが入線しました。セットBに比べてインパクト不足で売れ行きがよくないのか、高割引率でした。

基本セットのケースは8両の収納に対応しています。 付属品はカプラーポケット付きの台車枠が1個とジャンパーのランナー1枚(栓受・ジャンパーホース付栓受けが各3個)になります。 転写シートは、 オハ14 201~8 ×3,オハ14 251~8 ×3 スハフ14 201~4 ×3,オハフ15 201~3,251 ×3 オハ14 20 ×14,オハ14 25 ×14,スハフ14 20 ×8 オハフ15 20 ×4,オハフ15 25 ×4 1~3 ×14,4 ×10,5~0 ×8 が収録されています。(セットBと同じですね。)

セットBと異なるのは展望車オハフ15の代わりにジャンパ栓受けの穴が開いているスハフ14が入っています。 ネットの動画や写真を見ていると、博多方、京都方のどちらのスハフ14にジャンパ栓受けがあったという決まりはないようですが、当社では京都方に設定する予定です。(多い少ないの傾向はあったのかもしれませんが、よくわかりません。)

実を言うと別に増結セットをもう1つ購入しており、セットBと合わせると全12両の導入となりました。4から8両で、いろいろと組み替えて運用する予定です。 それでは。<(_)> 参考記事:TOMIX ムーンライト九州 入線1

TOMIX ムーンライト九州 入線1

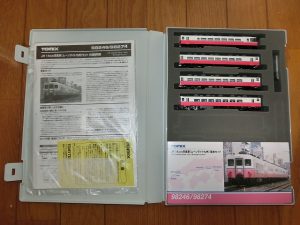

98274 JR 14 200系客車(ムーンライト九州)基本セットBが入線しました。 今回は展望室のついたオハフ15が入ったセットですが、晩年の展望室のない編成を再現した98246 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)基本セットが、98247 JR 14-200系客車(ムーンライト九州)増結セットを伴い、先行して昨夏に発売されています。(増結セットは今回も再生産されています。)

4両セットですが、8両が収納可能です。付属品は写真の通りです。 転写シートは、 オハ14 201~8 ×3,オハ14 251~8 ×3 スハフ14 201~4 ×3,オハフ15 201~3,251 ×3 オハ14 20 ×14,オハ14 25 ×14,スハフ14 20 ×8 オハフ15 20 ×4,オハフ15 25 ×4 1~3 ×14,4 ×10,5~0 ×8 が収録されています。 似たような商品でマイクロエース製の「リゾート’88白馬」があり、客車の車番は「スハフ14 21+オハ14 183+オハ14 184+オハフ15 12」ですが、 スハフ14 21 → スハフ14 202 オハ14 183 → オハ14 205 オハ14 184 → オハ14 206 オハフ15 12 → オハフ15 202 のように後々に改造されているようで、当社ではこの車番を避けて付番する予定です。

ちなみに、先に発売された98246 基本セットの2両のスハフ14のうちの1両には、ジャンパ栓受とホースを取り付ける指示がありますが、今回の基本セットBのスハフ14には取り付けません。というか、車体に取り付け用の穴がありません。

編成例です。今回の基本セットBを使う編成は、博多←スハフ14 オハ14×4 オハフ15→新大阪 の6両編成となっていますが、ネットでは8両編成の動画しか見つけられませんでした。この場合、5号車(乗務員室は京都方)に栓受けのあるスハフ14がもう1両必要になるので、98247 増結セットのほかに98246 基本セットが必要になります。(違う組成もあったかもしれませんが、資料がなく不明です。) (2020/05/12追記 5号車 栓受けなし,1号車 栓受けありの動画を見つけました。) (2020/05/16追記 1・5号車 栓受けなし,オハフ15の車側の青ラインの形状が製品と同じ動画を見つけました。説明書通りの6両編成もありました。いろんなパターンがあるみたいですね。)

妻面です。

屋根です。

側面です。1枚目が海側(瀬戸内海側)で、2枚目が山側(中国山地側)です。 追記:2枚目(山側)の写真を車両毎に回転させて見やすくしました。(2018/05/20)

床下です。

さて牽引機は何にしましょう。実車だとED76,EF81,EF65,EF66あたりでしょうか。 実際の運用はどうだったかわかりませんがDLでも似合うかもしれません。 (2020/05/12追記 ムーンライト八重垣をEF58-150(茶色)が牽引している動画を見つけました。) それでは。<(_)>

KATO M250系 入線・整備1

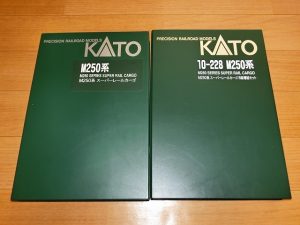

KATO M250系 スーパーレールカーゴ(16両)が入線しました。中古品です。品番は10-565(基本セット(4両)),10-566(増結セットA(4両)),10-228(8両増結セット)のようです。昨年に再生産されましたが、新デザインコンテナ、ヘッドマークがステッカーになってしまい、趣味に合う旧仕様を中古品で探すことになりました。

16両フル編成です。

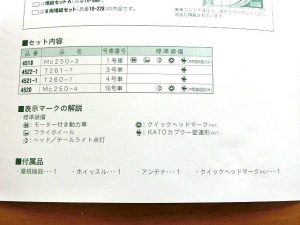

編成表です。こうして見ると、この形式は2両1組で設計されているようですね。

基本セット(4両)と増結セット(4両)の付属品です。先頭車とパンタグラフ周りの屋根上機器が別パーツとなっています。 標準通過勾配が4%となっていますが、1Mで本当に登ってくれるのでしょうか。

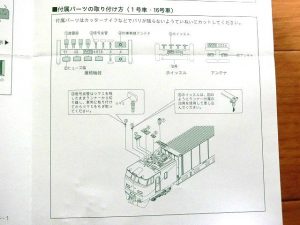

パーツの取り付け図です。ヘッドマークはクイックヘッドマークになっており、鉄片をヘッドマークに接着する必要があります。

パーツを取り付けてみました。図面からは読み取れませんが、信号炎管はつばまで押し込まないのが正解のようです。信号炎管とGPSアンテナの固定に木工用ボンドを使っています。2枚目の写真でヘッドマークが「なし」「あり」のお顔を並べてみましたが、ヘッドマークがないと他のJR貨物の機関車とよく似ていて没個性となってしまいます。

何も考えずに16両セットを買ってしまいましたが、実際に走らせる環境がありません。さてさてどうしましょう。(^^;

走らせようが走らせまいが、収納を何とかしないといけませんが、今回は初めてキャスコの16両ケースにまとめました。このケース、デカいのは仕方がないのですが、16両をフルに収めると付属品の保管スペースがなくなってしまうのが玉に瑕です。 今回はここまでですが、気が向いたら電球色LED(砲弾型3mm)に取り替える予定です。 それでは。<(_)>