TOMIX 9125 EF81(敦賀運転所)のHゴムを黒色から灰色に交換します。 既に配置されている「さよなら日本海セット」のカマがHゴム黒色だったので、個人的なストライクゾーンの灰色にしたかったのです。TOMIXでは改良品でHゴムが灰色の新製品(品番7132)も発売されていますが、わざわざそれを購入してまで増備をしたくはなかったので、パーツの交換で済ましてしまいます。 前面窓はナンバープレート上くらいの位置で、窓ガラスパーツを外から中に押し込めばパチンと外れます。爪を使うと窓ガラスが傷つきやすいので、布を巻いた楊枝の背を使いました。 側面のモニター窓のガラスは前後に長細いのですが、パキッと折れやすいので気をつけます。

ジャンク品や旧製品からHゴムが灰色の窓ガラスを調達します。Hゴムが本体のモールドで表現されている最初期製品でなければ、窓ガラスパーツの形状は同じようです。

交換しました。 あと欲しいEF81は、初期型(国鉄時代)と400番台位(JR九州時代のローズ色)ですね。 特に初期型は標準色で手すりが別パーツになった新バージョンでは発売されていないので心待ちにしています。 400番台は出回っている現行品(9138)に手を出すかもしれません。 では。<(_)> (2020/10/09追記) 側面のHゴムが灰色の時代は車体側面中央の蓋が残っていたようですが、この模型(9125)には蓋の表現がないので、側面のHゴムだけ黒色に戻しました。

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

KATO 中空軸車輪<車軸短> 購入

KATO 11-611 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短>8個入を購入しました。右が今回購入した車輪です。 左は比較用の11-606 ビス止め台車用の車輪です。

各写真の右の車輪が今回購入したスナップ式台車用の車輪です。 車輪、フランジ径、車輪間隔や車輪の厚みには違いがないようですが、確かに品名通りに車軸の突き出しがかなり短くなっています。 実際のところ、先日ビス止め台車用の車輪に交換したシキ1000と再交換してみましたが、ポロポロと台車から外れてしまい使い物になりませんでした。 手持ちの車両を黒染車輪にしたい場合は使いどころを間違わないようにしないといけないようです。 それでは。<(_)>

KATO 117系 旧製品 改修3

前照灯と尾灯のLED化の件ですが、ネタ切れやはり気になったので着手しました。(^^;元の状態です。 電球云々という以前に前照灯と尾灯間の盛大な光漏れが気になります。

今回使用したのはエルパラさんで購入したLEDです。 前照灯には電球色を、尾灯には白色を使用しました。 最初は前照灯も白色LEDを使ってプリズムをマッキーで着色して試してみましたが、マッキーの塗り方によって色味が異なってしまい、4両分の個体差の調整が面倒になったので、電球色のLEDを使用することにしました。

1枚目の写真は元のライト基板の屋根側から見た写真で、左が尾灯用、右が前照灯用の電球になります。 2枚目の写真は基板上の部品を取っ払った直後後の写真です。(ハンダのお掃除前の状態です。)

LED等の部品を取り付けた状態の写真です。電流制限抵抗は1kΩにしています。 行儀が悪いのですが、リード線同士を半田付けしたりしてセオリーを無視した作りです。 というのも、基板の裏面側にリード線の切り端を出すと、床板の集電板に接触しそうで気持ちが悪く、極力リード線の端を部品取り付け面で処理したからです。また、写真の基板上下端の中央部は車両側のライトケースの基板押さえに干渉するので、それを避けたためでもあります。 なお、ライトの導光材が偏心していることから、導光材の通過後の光量に左右差が出る対策として、気休めにLEDをハの字に取り付けています。

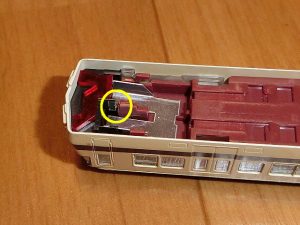

ライトケース内部の黄色丸印部分にあからさまに隙間がありますので、ライト基板を取り付ける前にセメダインのラピーテープで遮光をしておきます。

車両を組み立てて完成です。 前照灯と尾灯間の光漏れもなくなりました。 室内への光漏れは気にしていないので修正していません。 (ラピーテープをあちこちに貼っていくとある程度の光漏れは防げますが、完全には無理でした。)

これで117系の一連の作業は終わりです。 前面の「新快速」マークを光らせる改造をしている方もいらっしゃいますが、そんな技術と根性は持ち合わせていませんので手を出さないことにします。 それでは。<(_)>

KATO 117系 旧製品 改修2

KATO製117系の旧製品に手を加える続きです。 次はスノープロ-付き台車に交換するところから始めます。

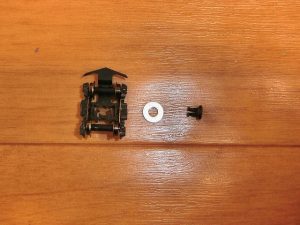

ASSYパーツのスノープロ-付き台車はスナップオン台車なのですが、旧製品のピンでも固定が出来ます。 ただ、ピンだけだと少し遊びが大きく、走行させると若干ですが車体と台車が前後にぶれる感じがしたので、ピンと台車の間にワッシャを噛ませました。 最初は1枚目の写真のように市販の金属製のワッシャを噛ませようとしたのですが、厚みがありすぎて台車の首振りがきつくなってしまったので、2枚目の写真のように薄いプラ板に穴を開けたをワッシャを作りました。

左が元の台車で、右が交換後の台車です。見づらいですが、右の車両の台車にはプラスチック板で作ったワッシャを噛ましています。 この状態で首振りが硬ければ、プラ板のワッシャを少し削って薄くすると軽く動くようになります。 これで台車の中心位置が前後にぶれることがなくなりました。

2編成を連結させるときは、従前通り旧製品のスカート付き台車に交換することにします。 (これ以上、細工を考えることが面倒くさかったので・・・。) ただ、カプラーは台車マウントTNカプラーにしています。(電連がないですが。(´ω`))

車輪はこれを使って黒色車輪化を行います。

T車はそのまま交換すれば良いのですが、M車のギア付き黒色車輪は保守用パーツとして存在するものの、入手難易度がSSSクラスの超レアな製品なので、銀色車輪を軸から引っこ抜いて黒色車輪に入れ替えることで黒色化します。 それでもトラクションタイヤ付きの車輪だけはどうしようもないので、常温黒染め液で黒色化しました。

車輪を黒色化した車両です。 足元が締まって良い感じです。

最後はこの妻面に幌(幌枠)を取り付けます。

使ったのはTOMIXのPH-100で、ツメを全部そぎ落として木工用ボンドで貼り付けました。

一応、これですべての作業が終わりました。

あと手を加えるとしたら、前照灯・尾灯のLED化くらいでしょうか。 それは、球切れが起きたら考えることにします。 しかしこの旧製品の117系ですが、KATOさんの元の作りが良いので、スカートと幌を取り付けだけでもそこそこの見栄えがします。 お金がないこともありますが、まだまだ大事にしていきたいと思います。 では。<(_)>

KATO 117系 旧製品 改修1

最近、大手2社から117系が相次いで発売されましたが、117系自体は大昔にKATOから発売されてました。(以前から当社で保有するKATO製117系の品番は10-419です。) 今回は、旧製品の車両のスカートの変更・運転台側の台車をスノープロウ付きに取り替え・黒色車輪化・幌(幌枠)の取り付けを行ってみます。旧製品の原型はこんな感じです。 スカート部分はまるっきりウソですね。

そろえたスカートと台車関係のASSYパーツです。

スカートは2種類が入っています。使用するのは右のスカートです。

同じくASSYパーツのダミーカプラーと組み合わせるとこんな感じになりますが、残念ながらこのままでは車体に取り付けられません。

とりあえず、元の車両のダミーカプラーを外します。

0.4mmのプラ板を先頭の形状に合わせて切り出し、ダミーカプラー用の床板の溝の前側の位置に合わせてプラ板に穴を開けます。

1枚目の写真が穴を開けたプラ板です。 2枚目の写真がその穴にASSYパーツのダミーカプラーを通したときの写真です。 このときに穴のずれでプラ板にたわみが出来ないように、穴の位置をやすりで微調整します。

プラ板ごとダミーカプラーを床板に取り付けてみます。 このプラ板をベースとしてスカートを接着します。 (なので、たわみがあると接着したスカートが斜めになったりして安定しません。)

取り付けるスカートを左右にぶった切って、2枚目の写真の黄色線くらいで根元をカットし、接着したときのスカートの高さを合わせます。

先ほどのベースとなるプラ板に、瞬間接着剤でスカートを接着します。 白化しているのは硬化促進剤を塗ったからです。

左が元の車両で、右がスカートを交換した車両です。 それなりに見栄えは良くなったと思います。 一旦、今日はここまでです。<(_)>

ムーンライト八重垣 入線

TOMIXから98697 JR14系客車(リゾート白馬)セットが発売されましたが今回は見送りました。 けれども客車+寝台車の編成がうらやましかったので、かつて寝台車を1両つないで走っていた快速ムーンライト八重垣もどきの編成を組んでみました。

ちなみに、ムーンライト八重垣の寝台車は宮原運転所の3段寝台のスハネフ14が使用されたようですが、どうやら非常口の形態や貫通扉のHゴム有り無し、Hゴムの色、★印の位置に至るまで様々なパターンがあったようで、車番ごとの特定が全然できていません。 今回は、非常口が埋められ、洗面窓が埋められておらず、貫通扉がHゴムで、Hゴムの色が灰色の形態とし、正解かどうかわかりませんが車番はスハネフ14 45として改修・落成させた車両を連結させます。 改修に使用した車両はTOMIXの出雲2・3号セットのオハネフ14になりますが、非常口が埋められ、洗面窓が埋められておらず、貫通扉が金押さえになっているものを選んで使いました。Hゴムはすべて黒色になっています。あと、寝台は2段で、これらに手を加えていきます。

貫通扉がHゴム付きのガラスは旧製品のスハネフ14をばらして持ってきました。 旧製品のガラスパーツは色が少しスモーキー(黒色っぽい)なのですが、側面・妻面の窓ガラスのHゴムがすべて灰色になっていますので、入れ替えに好都合です。

貫通扉の窓の大きさがHゴムがない分だけ小さいので、そのままでは旧製品のガラスがボディーに嵌まりません。貫通扉の窓をやすりで慎重に削って大きくします。

愛称表示器は薄め液で裏の印刷を消して窓ガラスから切断して使います。このとき、テールライトレンズを通す穴は愛称表示器側に残すようにします。 今回は手持ち(能登のオハネフ14?)の灰色Hゴムのガラスを使っていますが、黒色Hゴムのガラスに色入れでごまかすなら、TOMIXのHゴムの色調に近いMr.カラーのNo.25 ダークシーグレーあたりを使うことになるでしょうか。

旧製品の側面ガラスですが、新しい製品のボディと干渉する部分があります。 写真の客扉横(矢印の先)の丸い出っ張りがボディー内のガラス押さえのダボにあたっていましたので、デザインナイフで削り落としています。(もう一方のガラスも同じです。)

床板ですが、TOMIXの能登セットのものだったか、3段寝台に交換します。 車内の様子まで気にしないなら不要ですが・・・。 気が向いたら上・中段寝台に上るための梯子を取り付ける予定です。

作業も佳境に入ってきましたが、次に1つ★マークのインレタを転写します。 まず、扉上の★★★マークを先を尖らせた綿棒でなでるように薄め液をつかって消してしまい、★マークのインレタを転写します。 なお、薄め液を使うと★★★マークを消した部分の車体の青色が少し変色したように見えるようになりますが、あとでクリアを吹いてあげると他の部分と同じ青色に戻ります。 インレタはTOMIXの583系の旧製品の★★インレタを転用しました。★★マークは★と★がわずかに重なっているので、転写前にそれぞれの★の右半分と左半分を残すように平刃ナイフで削り、重ねて転写することで1つの★マークを表現しています。 (今回は★マークを白色にしていますが、銀色の方が正しいかもしれません。) 追記:2020/07/05 後日、銀色★マークに変更しました。

ジャンク箱の車番インレタから形式と数字を集めて・スハネフ14 45を転写しました。 仕上げにクリア(今回は半光沢)を吹いて、組み立てて出来上がりです。 愛称表示器は裏から白色のシールを貼って無地にしています。

殿(しんがり)のスハフ14はテールマークを消して白色シールを裏貼りしています。 元々の「ムーンライト九州」を消してしまうのはもったいなくて抵抗があったので、出雲2・3号セットの種車のオハネフ14のガラスパーツのマークを消して使っています。 実車はオハフ15 251も使用されていたようですが残念ながら製品化されていませんし、毎夜に上り下りが同時に走っていましたから、どちらかがスハフ14をつないでいたはずなので、スハフ14でも間違ってはないと思います。

編成を組むとこんな感じになりました。リゾート白馬の短縮版と言ったところですね。 現在、当社にはリゾート&シュープール色の14系客車が12両も在籍していて余剰気味だったのですが、そのうち4両をこちらに振り向けて、残り8両でムーンライト九州を仕立てる予定にしています。 今更どうでも良い話ですが、YouTubeで実車の映像を見ていたら、リゾート白馬の14系寝台車については宮原ではなく向日町にいた車両が組み込まれていました。(毎日そうだったのかはわかりませんが。) それでは。<(_)>

TOMIX キハ183-220 改修

キハ183のスラントノーズ車が廃車になってしまいましたが、最期まで苗穂で活躍していたキハ183-220に見立てたキハ183の窓枠をポリカーボネートカバー風にします。 種車は92812 オホーツク セットAからです。形態的にはキハ183-217~220になると思います。キロ182-9の時の反省を生かして、茶色に塗装した窓枠を貼り付けます。 窓枠は手持ちの3Dプリンター(ノズル径は0.3mm)で一番薄く細く印刷できる厚みと太さです。 ただ、歩留まりが悪くて使いものになるのは4~5個に1個くらいでした。 今回は100個くらい印刷して、その中から選別しています。 塗装に使った茶色はマホガニー色に白色を混ぜて調色しました。

実車の窓枠はもっと大げさですが、キロ182-9の時と同じくTOMIXの他の製品に合わせています。 接着は枠の2隅をセロハンテープで固定してから、枠の内側から瞬間接着剤を爪楊枝の先で塗布しました。 接着剤が多いと毛細管現象で枠の外側にしみ出して台無しになりますし、あとで窓ガラスが嵌まらなくなるので神経を使いました。 床下はブラック+つや消しクリアで仕上げています。 ちなみに車体の分解は、窓・屋根→屋根上ヘッドライトのクリアパーツ→ライトユニットの順に外しました。 組み立てるときは、窓→ライトユニット→屋根上ヘッドライトのクリアパーツ→屋根の順番に組みました。

こんな感じになりました。座席は灰色のままです。 写真では分かりづらいですが、製品のままだと窓枠の内法の白色がとても目立って安っぽくなるので、同じ茶色で塗りました。

アンテナ・ホイッスル・車番インレタはまだですが、一応できあがりました。 これでオホーツク・大雪セットの組み替えにバリエーションが広がります。 では。<(_)>

TOMIX シキ1000 車輪交換

以前から気になっていたシキ1000の車輪を交換します。所有車両は3両でそれぞれロットが違います。 写真の上から順に新しくなります。一番上の最も古いロットはプラ車輪時代のものです。 3両並べると車輪の色が異なるのが目立って気になって仕方が無かったのです。

車輪の交換前の写真です。 斜め上から撮っても車輪の色はよくわかりませんね。失敗しました。(^^; ちなみに積み荷は自作品です。

TOMIX製のシキ1000ですが、車輪は比較的安価なKATO製のものに交換します。 両者を比較すると車輪の厚みが異なりますが、車輪径・フランジ径・軸長は同じ寸法に見えます。 (左が元の銀車輪で、右が今回交換予定のKATO製の車輪です。) なお写真を取り忘れましたが、プラ車輪も銀車輪と同様な形状でした。

作業途中の写真です。 左2軸が銀車輪で、右2軸が黒染め車輪です。

交換前後の写真です。 真横から見ると明らかに足下が引き締まり、やっと落ち着くことができました。 写真ではレールに載せていませんが、走行もOKでした。 ではでは。<(_)>

TOMIX キハ182 座席交換

TOMIXのキハ183系サロベツや大雪を収集していると、キハ182のシートの色が草色なのが気になってきました。セットに収録されている動力車のシートです。 この色は元特急サロベツ用のキハ182-501~503を意識していると思われますが、この色だけではバリエーションが豊富だった特急大雪やオホーツクの編成を再現しきれません。

そこで、灰色シートや茶色シートのキハ182を作ってみました。 この2両はあちこちのキハ182の床組み部品から台車と動力カバーを入れ替えて作っています。 (本来どのセットの部品だったのか、すでに記憶に残っておらず元に戻せなくなっております。(^^;) あとはエンジ色のシートがあれば大雪・オホーツク関係はコンプリートだと思うのですが、次に作るとしたらコストの関係でシートパーツの塗り替えでやります。 ちなみに灰色は主に400番台を、茶色は507番をイメージしています。 それでは。<(_)>

TOMIX キロ182-9 改修

TOMIXのキロ182を最近のキロ182-9に改修します。 改修と言っても窓枠をポリカーボネートの補強窓風にするだけですが。

手持ちのこのキロ182を、同じくTOMIXの特急大雪セットにつなぎたかったのですが、窓枠がノーマル窓の補強なしの形状のままなので、並べると雰囲気が合いません。

そこで、窓枠を3Dプリンターで印刷しました。0.3mmのノズルで限界まで細く薄く作っています。 なので歩留まりが悪く、大量に印刷して良品を選別して使うことになりました。

試しに1つだけ左の窓に取り付けてみました。少量の瞬間接着剤で接着しています。 枠の太さはもう少し太いほうが実車に近いのですが、TOMIXの他の製品の枠の方が細いので、そちらに合わせることを優先しました。

全部の窓に接着するとこんな感じです。 この後、MR.カラーのマホガニーに灰色を混ぜて調色した色で窓の周りの茶色帯ごと塗ります。 全塗装は面倒なのでみどり色とラベンダー色の帯はマスキングで残しておきます。

車番インレタはTOMIXのオホーツクセットにキロ182-9があったのでこれを使いました。 グリーン車マークはKATOの11-387を購入して使いました。(ちょとオーバースケールのようですが。)

床下機器はつや消し黒で塗っておきます。

塗装・インレタ貼りの後、組み立てて出来上がりです。 実車のキロ182-9とは少し異なる箇所がありますが、気にしないことにしています。(^^; (座席の色くらいは気が向いたら塗り替えようかな。) 何とかこれで特急大雪の往年のレア編成が再現できます。 後で思ったのですが、先に塗装した窓枠を接着した方がお手軽だったかもしれません。 それでは。<(_)>