先週に続いて、ずいぶん前に発売されたグリーンマックスの塗装済みキットの201系に幌枠を取り付けてみたいと思います。

GMはいい加減に幌枠を標準装備にして欲しいのですが、なかなか願いは叶いません。 使用した幌は前回と同じTOMIXのPH-100です。 幌枠裏側のツメはニッパーで除去して使います。

前回のKATO 181系と違って、通路上部にひさしの出っ張りのようなものがありますが、これをガイドにすることで意外と簡単に位置決めができます。 接着には相変わらず木工用ボンドを使用しています。

乾燥中の風景です。 これを両妻面に施工します。

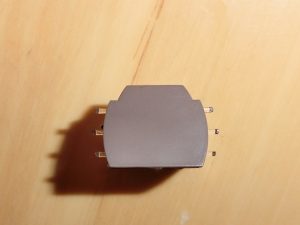

連結面です。カプラーは台車マウントTNカプラーです。走行に問題はありませんでした。 床板と車体の嵌め合いに前後方向の遊びがありますので、若干ですが幌の間隔に広い狭いの誤差がランダムに発生します。 また、M車はT車と比べてカプラーの突き出し距離が異なるので若干の細工が必要です。 カプラーについては、またいずれの時に紹介できればと思っています。

幌があると見栄えが格段に良くなります。 このキットは床下機器のエラーやジャンパ栓関係の貧弱さが気になるのですが、今のところそのままで運用に入ってもらう予定です。 では。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

KATO 181系 幌枠取付

KATOから春に151系「こだま・つばめ」が再生産されるので、我が社の旧製品もグレードアップしようと持ったのですが、保管庫から取り出してみると181系「しおじ・はと」でした。(記憶力が情けない・・・。(T_T)) ただ、グレードアップと言っても幌枠を取り付けようと思っただけなんですけどね。10-352「しおじ・はと」7両基本セット,10-353 2両増結セット,4011 サハ180×2両です。 11両用ウレタンに詰め替えています。

まずは下準備です。 小さな段ボールを用意します。

25mm×35mmくらいの穴をたくさん開けて箱の底にプチプチを敷いて、車両立てを作ります。

幌枠はTOMIXのPH-100を使ってみました。 1箱6個入りです。11両編成で合計20個を使いますので4箱分が必要となります。

幌枠の裏のツメはニッパーで切り落とし、木工用ボンドで貼り付けていきます。 片側の妻面を一気に(ちまちまと)貼り付け乾燥させます。

反対側の妻面も同様に貼り付けます。

台車マウントKATOカプラーに交換していますが、車両相互を連結するとこんな感じです。 遊びがあるので押したり引いたりすると車両間の隙間が少し変わります。

曲線通過性能には問題が無いようです。

実車ではクロハとクハで車長の違いがあるようなのですが、ずいぶん昔の製品なので作り分けられていません。またサハの車番も被っています。それ以外は目立った問題も認識できず、買い替えるほどの思い入れもないので、しばらく現役でいてもらいます。 それでは。<(_)>

TOMIX EH500 3次形 整備

引き続いてEH500の3次形も整備します。今回はTOMIX 9161 JR EH500形電気機関車(3次形・GPS付後期型)です。 先日の1次形・2次形から少しロットが新しくなり、プラケース入りのモデルです。 TOMIXのホームページによると21~62号機(45~50号機を除く)とのことです。

解放てこは取付済みで手すりはユーザー取付パーツとなっており、特別な加工の必要が無いです。 ただし、ライトは相変わらずオレンジ色ですので、LEDを打ち替えます。

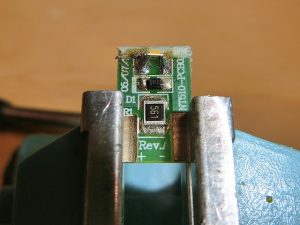

LEDを打ち替える前と後の写真です。旧製品と違ってLEDはチップタイプになっています。 旧タイプの基板と同じく部品面が下になる構造なので、LEDの左側がアノード(+)側だと思ったのですが、配線パターンが抵抗の下をくぐって正負が反転しており、予想に反してLEDの右側がアノード(+)側でした。

LEDを電球色に打ち替えて付属品を取り付けたあとの写真です。 常点灯回路のお陰かLED回路にサージキラーを取り付けなくてもほぼ問題はありませんでした。 機番は37号機にしました。21号機のナンバーがあれば、2017年にE26系を牽いての試運転を引き受けた機体にできたのですが残念です。 ともあれ、手を入れていると3両で1ヶ月ほどかかりましたが、これでEH500の整備は終わりです。 では。<(_)>

TOMIX EH500 2次形 整備

先月にTOMIX 2142 JR EH500形電気機関車1次形を整備しましたが、1次形があるなら当然・・・2次形も保有していたりします。(^^; 同じく紙箱のTOMIX 2143 JR EH500形電気機関車2次形です。

途中の工程をざっくりとすっ飛ばして整備後の姿です。 基本的に1次形と同じ加工ですが、2次形は前面手すりのために穿孔した穴の真横にヘッドライトがあり、手すりを差し込むとヘッドライトの透明パーツと車体内で干渉するので、透明パーツの方をカットして対応しています。(外部からは分かりません。) あと、1次形と同じく2次形の初期の機体の落成時には金太郎ロゴがなかったようですが、転写シートで金太郎ロゴが入れられた後の姿にしており、側面のJRFマークの大きさから機番は3号機にしています。

加工が終わった1次形と2次形です。 後ろに未整備の3次形が控えていますが、そちらの方は手すり・解放てこに対応したロットなのでそれほど手が掛からない予定です。 ただしこの3次形はGPSアンテナが設置されているタイプなので、今回整備した1・2次形と時代設定が違うのですが、そろえようとすると面倒なので気にしないことにしています・・・。(^^ゞ では。<(_)> (参考記事) 「TOMIX EH500 1次形 整備」 「TOMIX EH500 1次形 サージキラー取付」

TOMIX EH500 1次形 サージキラー取付

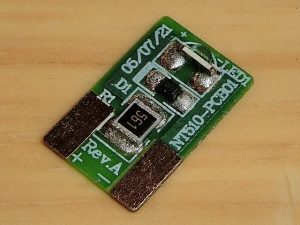

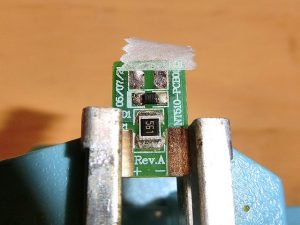

前回のTOMIX 2142 JR EH500形電気機関車1次形ですが、後進側のヘッドライトのちらつきがひどかったので、サージキラー(いわゆるスナバ回路)を取り付けます。ライト基板の両電極に抵抗(120Ω)とコンデンサ(1μF)を直列にはんだ付けします。 ライト基板の電極に接触するダイキャストの凸部と干渉するため、ライト基板の電極と部品のはんだ付けはなるべく少ないはんだで行います。 また、同じ理由で部品は基板の端に配置しますが、基板の際々に取り付けると抵抗とコンデンサのはんだ付け部が車両本体のダイキャストに接触して要らぬ短絡を起こしてしまいますので、コンマ数mm基板の内側にしておきます。(写真の右の基板が悪い例です。)

基板を元通りに収めて試運転をしたところ、ちらつきがウソのようにほとんど無くなってしまいました。 ただ、このサージキラーの抵抗はかなり発熱しますが、連続運転時の発熱に対する耐久試験はこれからです。 それでは。<(_)>

TOMIX EH500 1次形 整備

ずいぶん昔に購入したTOMIX 2142 JR EH500形電気機関車1次形を整備します。

最近の製品はプラケースですが、この製品は紙ケースです。 車体側面に金太郎イラストの印刷がありませんが、実車の登場時には金太郎イラストは描かれていなかったようなので、これはこれで正解らしいです。 それが理由なのか分かりませんが、金太郎イラストはインレタで用意されています。

付属品です。 金太郎イラストのインレタが付属しています。 ナンバーはEH500-1・2に加えて、サービスなのかEH500-901が用意されています。

改めてみると現行製品と違って手すりと解放てこがないのですっきりした前面です。 今回は通常の付属品に加えて手すりと解放てこも取り付けていきます。

手すりは銀河モデルの塗装済みエッチングパーツを、解放てこはKATOのASSYパーツを使います。

いきなり加工後の写真です。 手すりと解放てこの取付穴は穴開け用の治具を作ったりして試行錯誤をしてみたのですが、治具を作る方が面倒くさく、結局はフリーハンドで穴開けをしました。 穴開け時はセロテープを貼った上から行い、キリの刃滑りを防止しながら行いました。

分解したついでにオレンジ色のLEDを電球色のLEDに交換します。

蓋を外すとライトユニットが裏返しに取り付けられています。 2枚目の写真の左の基板がLEDの交換前で、右の基板が交換後です。

組み立てて、付属品を取り付けると出来上がりです。車番はEH500-1にしています。 写真ではLEDを点灯させていませんが、運転席内に結構な光漏れがあり、後部のLEDのちらつきもあり、今後の課題にしたいと思います。

個人的にはEH500というと金太郎イラストを連想するので、インレタを転写しました。 インレタの糊が死んでいなかったのはラッキーでした。 今回の整備で丸1日をつぶしてしまいましたが、好きな機体の見栄えが良くなり自己満足な1日でした。 では。<(_)> (2020/11/20追記) 実車の写真を眺めていると1号機と2号機の違いが目に留まりました。

実車の1号機の第1エンドの雨樋が模型よりも運転席側に寄っているようです。

ということで早速2号機に変更しました。 けど側面の大きなJRFロゴの「J」の字の形状は1号機っぽいので、どっちつかずですね。 ではでは。<(_)>

TOMIX EF66(後期型) 解放てこ取付

先週の続きの作業になります。 TOMIX 2163 国鉄EF66形電気機関車(後期型・ひさし付)の付属品の取り付けのあと、解放てこを取り付けてみます。

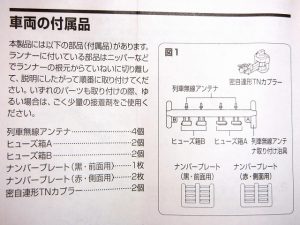

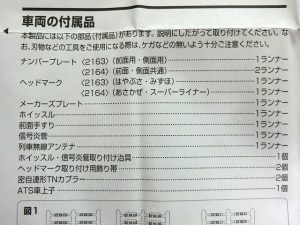

付属品のリストとイラストです。

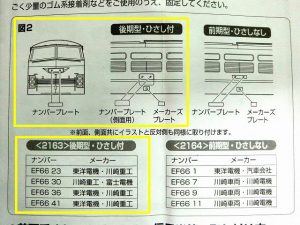

ナンバー(23・30・36・41)とメーカーの組み合わせです。 ヘッドマークは「はやぶさ」と「みずほ」が付属しています。 ヘッドマークを取り付けるときは飾り帯パーツを交換するように説明されています。

一通りの付属品を取り付けた状態です。難易度は高くなかったです。 ナンバーは何となく36番にしています。 無線アンテナは当社が想定している時代の関係で取り付けていません。 (取り付ける場合は穴開けが必要です。)

次に解放てこの取り付けです。 実車では意外と目立ちませんので無視しても良いのかもしれませんが、最近のNゲージ機関車のトレンドなので敢えて取り付けてみます。

使ったのはKATOのASSYパーツです。(現時点では入手が困難なASSYパーツです。) どうでも良いのですが、「てこ」が「テコ」とカタカナ表記になっていますね。

この解放てこのパーツはスカートに穴を開けて取り付けるタイプです。 適当に開口位置を決めて、キリ先の滑り止めにテープを貼ってピンバイスで穴を開けます。 使ったキリの太さは0.4mmです。

解放てこを取り付けてみました。 無いよりあった方が良い感じではないでしょうか。(まったく個人的な感想です。(^^;) ただ、この解放てこパーツを使ったときの欠点は、動力等のメンテナンスでのボディーの取り外し時に解放てこがボディーの前面ステップに引っかってしまうので、てこを外すか、てこが軟質プラであることを利用して湾曲させながらボディーを外すことになります。

TOMIXからリニューアルされた新製品が発売されるので売却してしまうことも考えましたが、これはこれで運用に組み込みたいと思います。 では。<(_)>

TOMIX EF66(後期型) 電球色LED化

今日も良くある鉄板ネタですが、TOMIX 2163 国鉄EF66形電気機関車(後期型・ひさし付)のヘッドライトを電球色LEDに取り替えます。中古で買ったEF66です。TOMIXからはリニューアル品の発売がアナウンスされています。

ヘッドライトはいつも通りの寂しいオレンジ色です。

新たに交換するLEDはエルパラさんで購入したチップタイプのLEDです。

ライト基板は本体内に裏返しに収められています。

はんだごてを使って元のLEDを外してしまいます。

はんだ吸い取り線で少し掃除してから、両面テープを使って新しいLEDを仮固定します。 元々のLEDの取り付け方向が歪んでいたので、僅かな傾きは気にしなくて良さそうです。 ちなみに写真の左手がLEDのアノード側になります。

このままLEDをはんだ付けして、その後に両面テープを除去します。

組み立てて点灯試験をしました。 ヘッドライトがきれいな電球色になりました。 ただ、走行時に後ろ側のヘッドライトが結構ちらつきますが対策はしていません。 手摺をつけたりと他にも整備をしたかったのですが、体調が悪く気力がなくて今日はここまでです。 それでは。<(_)>

マイクロエース 南海50000系 ヘッドライト電球色LED化

お気に入りのマイクロエース 南海50000系 ラピートです。最初期の製品なので、現行製品と比較すると運転台が表現されていない等があるもののそれほど気にしていなかったのですが、1つだけどうしても気になって仕方がないところがありました。

それがこれ。種別灯とヘッドライトが同じオレンジ色なことです。

ラピートのライトは3段構成になっていますが、上からテールライト、種別灯、ヘッドライトとなっており、実車は種別灯がオレンジでヘッドライトが電球色です。

ライト基板を外してみました。 基板の上が赤色LEDで、下にオレンジ色LEDがはんだ付けされています。 下のオレンジ色LEDは種別灯とヘッドライトで兼用されています。 ちなみに、いずれも形状は角形です。

早速、オレンジ色LEDを電球色LEDに打ち替えます。

手持ちに電球色の角形LEDがなかったので、エルパラさんで購入しました。 製品名は「角形2.3.4電球色LED」でした。

打ち替えてみました。ぱっと見には違いが分かりませんね。 LEDを取り替えても、これだけでは種別灯とヘッドライトが同じ電球色になってしまうだけなので、さらに細工が必要です。

1枚目の写真がライトケースを前から見た写真で、2枚目が後ろから見た写真です。 3段ある導光材のうち、2段目の先に左右ともオレンジ色のマッキーで色入れをします。 ライトケースを後ろに向けて、導光材の折れ曲がり部のテーパー部分にちょんちょんとマッキーで着色します。

こんな感じに実車のような配色になりました。 写真だといまいちですが、実際に目で見るともっときれいに色分けが出来ています。 さてさてこれで気になっていた部分もなくなり、これからも元気に走ってもらいたいです。 では。<(_)>

TOMIX EF81 窓ガラス交換2

以前にTOMIX 9125 EF81(敦賀運転所)の窓ガラスを灰色Hゴムのものに交換して、さて何番にしようかネットで写真を漁っていると、どうやら側面のHゴムが灰色の時代は車体側面中央の蓋が残ったままになっているようで、蓋のないこの模型とはマッチしないような気がしてきました。 しかし、全部を黒色に戻すのは悔しいので側面だけを黒色に戻しました。

模型に付属するナンバー(101,106,107,108)のうち、側面だけ黒色Hゴムの写真をさがしていると、106の写真が見つかったので、ナンバーはEF81-106にしました。函館行きの日本海なんかを牽かせたいです。 さてさて、これとは別に側面も灰色Hゴムの製品がないか探すことにします。 それでは。<(_)>