KATOのASSYパーツ Z04-7633 クモハ313飯田線 スノープロウが発売されました。

1袋に6個入っています。

特段の理由はないのですが、お試しで285系 サンライズエクスプレスに取り付けます。 この模型の詳しい発売日やロットは不明です。(最新ロットではないです。)

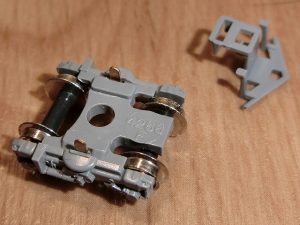

先頭の台車を外します。

スノープロウをワンタッチで取り付けるだけのお手軽作業です。

1枚目の写真の手前の写真が取り付け後です。取り付け前のスカスカの空間が締まって見えます。 少しスノープロウの厚みが薄いようですが、勾配区間の始まりや終わりで台車が傾くとスノープロウがカプラーケースと接触するので、これくらいの厚みが限界なようです。 計算をしてみると0‰⇔40‰の勾配変化点で接触するようなので、レイアウトに緩和勾配を設けるか、カプラーケースを削り込んで解決できそうですが、緊急性がないので今回はそのままにしておきます。

視点を変えて前方から撮ってみましたがあまり代わり映えはしませんね。 やはり側面からの見た目に効果があるようです。 今回はこれで終わりです。 では。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

D.C.フィーダー 修繕

いつも使っているD.C.フィーダーが不調で、電線を揺すると車両が走ったり走らなかったり、ヘッドライトがほのかに点灯してスロー走行したりして・・・。 これはこれで宝くじみたいで面白いかな?とは思ったりしたのですが、走らせたいときに走らないのはやはり不便なので修理することにしました。

外観には裏表とも異状が見られません。

裏蓋を開けると電線と金属部分が半田付け部でちぎれていました。(上側の電線です。)

とりあえず半田付けでくっつけます。 そのまま半田付けするとプラスチックの筐体が溶けてしまうので、金属部分を筐体から外した上で半田付けを行って元に戻しています。

再発防止にスカスカの電線の導入部分をホットボンドで固めました。 これで電線に張力がかかっても半田付け部にはストレスがかかりません。 このフィーダーはTOMYTECの製品ですが、おもちゃ屋さんとしては恥ずかしい設計ですね。 なお、作業中にネジを紛失したのは内緒です。(銀色のネジになっています。) それでは。<(_)>

KATO 205系 幌枠取付

先日のKATO 10-415 205系(京阪神緩行線色)7両セットに幌枠を取り付けてみます。 古い模型のようで妻面はグリーンマックスと同じレベルの造形で、幌の表現がありません。奥が201系で、手前が205系です。 205系の方が車両間隔が広い上に、幌がないので車両同士の間が余計に目立ちます。

もう入手困難品となっていいますが、F-MODELの幌枠を使います。

接着剤で取り付けるとこんな感じになります。 F-MODELの幌は厚めに作られているので、普通にグリーンマックスやTOMIXのパーツを使うよりも車両間隔の広さが目立たなくなります。

やはり幌が付くと引き締まりますというお話でした。 ちなみに先頭車の屋根はアンテナの位置の関係で10-447 205系(南武線色)セットの屋根と取り替えてあります。 それでは。<(_)>

KATO 205系 パンタグラフ交換

パンタグラフの話が続きますが、今回はKATO 10-415 205系(京阪神緩行線色)7両セットのパンタグラフを交換します。こちらの方が201系よりも製品番号が若いですが妻面に幌がないので古いモデルのようです。

このパンタグラフを交換します。 最近発売されたTOMIX製品に倣って1本ホーンにします。

適当なKATOのASSYパーツが見つからなかったので、TOMIXのパンタグラフを使います。 分売パーツの0289 PS16Wです。TOMIX製205系のパンタグラフと同じパーツです。 パンタグラフごと交換すると、車体との取り付けダボが異なり、また脚のガイシの間隔も微妙に違っており、台座を移設する大工事になりそうでしたので、パンタグラフの上部だけを交換することにします。 2枚目の写真の元のパンタの上部分とTOMIXのパンタグラフのベース側は廃棄となります。

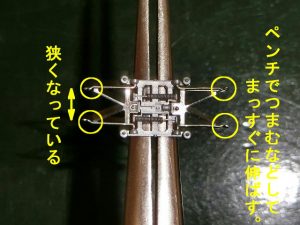

さすがにメーカーが異なると簡単には交換できず、多少の加工が必要です。 そのまま再利用するKATOのパンタグラフのベース側は1枚目の写真の丸印部の曲げ加工のために間隔が狭くなっており、このままパンタグラフの上部を取り付けると変形してしまうので、ペンチでつまむなどで伸ばして間隔を広げます。(広げすぎてもダメです。)

パンタグラフの上部についても上下の重なりの関係でうまくパンタグラフがうまく畳めなくなるので、足先部分(カギ状になった部分)を4カ所とも現物合わせで少しだけくの字に曲げます。 何となくコツがあるようで、あまり足先のすぐ傍を曲げない方がうまくいくようです。

加工した上下部分を組み合わせて無事に交換ができました。 それでは。<(_)>

KATO 201系 パンタグラフ交換

今日は、KATO 10-373 201系 直流通勤形電車(京阪神緩行色)7両セットのパンタグラフを交換します。中古で仕入れた製品なのですが、発売時期はわかりませんでした。 古い製品だと思うのですが、先頭車側面にはJRマークが印刷されており、妻面には幌も装着されています。 思いのほか古い製品ではないのかもしれません。

パンタグラフの資料画像を検索してみましたが、確認できるのは写真の船型ではなく、集電シューの両端が2本のホーンタイプ(PS21?)のものばかりでした。そもそも201系の運転開始は国鉄時代の1981年でしたので、当初は本当に船型のパンタグラフだった可能性や、良くあるKATOさんのなんちゃって仕様の可能性がありますが、模型の設定がJR化後ということも考慮して、見慣れたホーンタイプのものに交換します。

パンタグラフの交換と言っても全交換ではなく集電シューだけを交換します。 集電シューはASSYパーツの4532F PS28から調達します。 2枚目の写真の左が元の製品の形状で、右がPS28です。

写真の奥の車両がパンタグラフの交換前で、手前の車両が交換後となります。 意外とお手軽に交換できました。 (金属製パーツ部が少しでも歪むと組み立てが出来ない等、意外と繊細でツボりますが・・・。) では。<(_)>

GREENMAX 22000系 付属品等取付

グリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)に付属品を取り付けます。

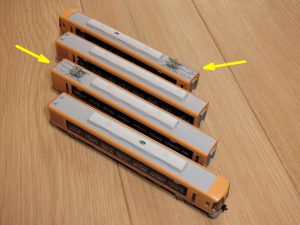

付属品と言ってもヒューズボックス等の屋根上機器だけになります。 黄色の矢印の先に取り付けますので、合計3両分の作業となります。 ちなみに、 4両編成は奥から、難波・京都 ← 22107 22207 22307 22407 2両編成は奥から、難波・京都 ← 22123 22423 です。

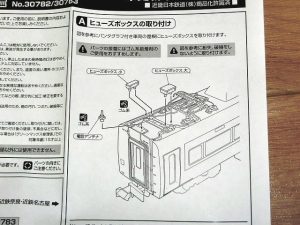

4両編成の説明書です。 2両分の作業ですが、それぞれでヒューズボックス大と小の位置が異なるので注意します。

2両編成の説明書です。 取り付けるヒューズボックスが4両編成より1つ少ないです。

付属品を取り付けた後の4両編成と2両編成の写真です。 今回は嵌合がしっかりしていたので、取り付けにボンドを使っていません。 電話アンテナはダボの先を少し斜めに切ってあげると取り付けやすくなります。

次に行き先表示を取り付けます。 前面は「難波」が印刷済みですが、側面は凹みだけです。 おまけにステッカーすら付属していないので自作しなければいけません。

ジャストシステムの花子を使って側面の行き先表示を作図して、ホワイトシートに印刷します。 ちなみに行き先は前面と同じ「難波」です。

切り出す大きさはカット&トライです。 もう少し字が小さい方が実写に近かったかもしれませんが、製図の精度と印刷の精度との双方の事情によりこの大きさになりました。

6両分を貼り終えました。

購入してから3ヶ月ほどかかりましたが、これにて近鉄22000系の整備は終わりです。 実車を初めて見たときはスタイルの良さにかなり衝撃を受けた記憶が蘇ります。 現在はリニューアルを受け、外装の塗色もイメージが変わってしまいましたが、思い出深い登場時の姿が手元に置いておけるのは模型の良いところです。

以前に整備した12200系,30000系と一緒にケースへ収めて、これで往年の近鉄特急シリーズの増備は一休みです。(ケースはTOMIX製で、ウレタンはTORM.製です。) これ以上、時代をさかのぼると記憶が怪しくなるので多分これで打ち止めになると思います。 この後しばらくはジンジャーエールをちびちび飲みながら彼らを眺めていたいと思います。 それでは。<(_)>

GREENMAX 22000系 TNカプラー化2

グリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)のTNカプラー化の続きです。 今回は車両間部分のTNカプラー化です。デフォルトのアーノルドカプラでの車両間隔です。ちょっと広いですね。

台車を引っぺがすと床板がボディーマウントTNカプラーを取り付けられるような形状になっていたので取り付けてみたところ、連結器が妻面より引っ込んでしまいました。 これでは前回の首長カプラーでも対応は難しそうです。

ボディーマウントはあきらめて台車マウントに方針を変更します。 0382 密連形TNカプラー(グレー)を使います。

素組みでカプラーポケットに放り込むとポケット内のバネの心棒に干渉するので、カプラーのおしりの突起を少しカットします。 カットしすぎると連結時にフニャフニャになって連結しづらくなります。

アーノルドカプラーをTNカプラーに入れ替えます。 なお、TNカプラーに付属するスペーサーを使用しています。

車両の間隔は良い感じです。が、少し走行試験を行ってみたところ脱線しました。(^^; どうやら元のバネを生かして遊びを作ったつもりだったことが仇になり、M車より前の推進運転になる車両では、カプラーが押し込まれてカプラーのおしりの突起とカプラーポケット内のバネの心棒が干渉して、カプラーがおかしな角度でロックされることが原因のようなので、元のバネを生かすことをあきらめることにします。

バネを撤去してしまうとカプラーがぶらぶらするので、代わりに透明プラ板片を挟み込みます。 写真のプラ板片は0.4mmのプラ板に1.2mmの穴を開けたものです。 なお、透明のプラ板片だと取り付け後に目立たなくなるので、タッチアップ等が省略できます。

まずスペーサー付きのTNカプラーをカプラーポケットの表(上)から収め、次にプラ板片をカプラーポケットの裏(下)から押し込みます。 仕上げにカプラーポケットからはみ出したプラ板片をニッパーで整形しておきます。

M車についても作業は同様なのですが、カプラーポケット兼ギアカバーと台車本体の嵌合が緩く連結時に台車が分解されてしまうので、写真の箇所に木工用ボンドを塗布しました。

連結間隔はとても良い感じです。

慎重に試運転を繰り返しましたが、今回はうまく行ったようです。

これですべての連結器のTNカプラー化が終わりました。 あとは付属品の取り付けと行き先表示シールの貼り付けが必要です。 最近は忙しくてなかなか模型をいじる暇がありませんが、少しずつ進めていきたいと思っています。 では。<(_)>

GREENMAX 22000系 TNカプラー化1

2月に幌枠を取り付けて放置していたグリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)をTNカプラー化します。まず先頭の運転台下の連結器から始めます。 (2月の記事へのリンク:GREENMAX 22000系 幌枠取付)デフォルトではダミーカプラーですのでTNカプラーに交換します。

JC6335を使います。 新ロットの近鉄22000系はダミーカプラーをTNカプラーに交換するだけです。

無事に交換できたように見えるのですが、連結時の車両間隔が幌枠1個分もないくらいでお顔がぶつかりそうです。さすがにこれではまずいと思って修正方法を探しました。

ネットを巡っていると、首の長いTNカプラー0339を利用した動画が公開されていたので、真似をさせていただきました。(みやこ模型様の動画を参考にさせていただきました。)

JC6335と0339の中身を入れ替え、首の長いJC6335改を作って車両に取り付けます。 また、電連部分がJC6335本体に残るように、これも入れ替えます。

これで安心して走行させられる車両間隔になりました。 次回は車両間部分のTNカプラー化を行います。 では。<(_)>

GREENMAX 22000系 幌枠取付

グリーンマックス 近鉄22000系ACE(未更新車)に幌枠を取り付けます。

購入したのは30780の4両編成と30781の2両編成のセットです。どちらも動力付きです。 噂通りのバナナ車体となっております。自分的には許容範囲でしたが・・・。

近鉄22000系は何度か生産されていますが、やっと車体長が正規に修正されました。

相変わらずですが、幌が取り付けられていません。

TOMIXの幌枠を取り付けます。型番はPH6005です。 余計なツメが生えているのでそぎ落として使います。

木工用ボンドでちまちまと取り付けていきます。

連結面はこんな感じになりました。TNカプラー化を実施したいですね。

運転台下のカプラーがダミーカプラーですので、これもTNカプラー化しないと併結運転ができません。 体調不良のため今日はここまでです。 では。<(_)> (続きの記事へのリンク:GREENMAX 22000系 TNカプラー化1)

GREENMAX 201系 カプラー交換

先週に幌枠を取り付けた201系ですが、そのままのアーノルドカプラーだと連結間隔がいまいちなので、TNカプラーに交換してあります。 ただ、ボディーマウントTNカプラーだと車両間の間隔が狭すぎてカーブで脱線してしまうので、台車マウントTNカプラーにしました。(0366 密連形TNカプラーではなく、首の長い0339 密連形TNカプラー2ならうまくいきそうですが未検証です。)まずはT車です。 TOMIX製の台車ならそうでもないですが、他社製の台車のカプラーポケットにTNカプラーを取り付けると固定がふにゃふにゃになって連結がしにくい等、使用に耐えません。 そこで、写真のようなプラスチック片を使ってTNカプラーを固定します。写真のプラスチック片の厚みは1mmで、開口はφ1.2mmです。大きさは現物合わせです。次の写真を見てください。(^^;

要はカプラー(連結器)のベースの突起をプラスチック片の穴に通して組み立てるだけの話です。 これでかカプラー(連結器)が逃げ回らなくなって連結がスムーズにできるようになります。 仕上げに側面から観たときに目立たないようにプラスチック片の側面を黒く塗っておきます。

次はM車です。 T車とはカプラーポケットの位置が異なり、T車と同じようにするとカプラー(連結器)が飛び出しすぎて、隣の車両との間隔が開きすぎるので、TNカプラーに付属するスペーサーを噛ませて突き出しを押さえます。 このスペーサーだけではまだ遊びがあるので、さらにカプラー(連結器)の首に細いワイヤーを巻いて突き出しを少なくし、カプラーポケットとの固定をしっかりとさせています。 これでもT車と突き出し距離が違うのですが、良く見比べないと分からないレベルなのでOKとしています。

しかし本当に色々と手の掛かるキットでした。変な床下機器を修正したりとか、他にも手を入れたいところはたくさんありますが、もうやる気もなく面倒な私には向いていないです。 では。<(_)>