「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化の3話目です。 のんびりと進めています。

残る足回りにはTT-04Rと集電システムのキットを使います。 ちなみに、今回のライト類の点灯化には直接のところ関係はないですが、Nゲージ車両として走行させるのには中間車に動力ユニットTM-14を組み込みます。

台車の加工も集電システムの説明書通りです。 が、ピンバイスを使っていて手にまめができてしまいました。

下回りができました。 車体ほどは難しくはありません。

上下を合体させると完成です。 懐かしい「京都駅」行きができました。 実はもう1セット保有していて、そちらは通常販売品の「急行奈良」行きです。 幕を替えて販売されているだけなので車番が同じなのが玉に瑕ですが、鉄コレに贅沢な望みを言っても無駄ですね。(その割には販売価格が結構なお値段なのですが。) それでは。<(_)>

カテゴリーアーカイブ: 整備・工作

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 ライト類点灯化 2

「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化の続きです。

基本的に説明書の通りに作業をします。 前面ガラスを外す際に乗務員室の側面ガラスの爪を抉りますが、側面ガラスの爪は折ってしまっても結局は切除するので気にしないで大丈夫です。折るにしても側面ガラス本体にひびが入らないように気をつけます。 前面ガラスが外れたら上中下と3分割して遮光のための塗装をしますが、これが面倒です。

説明書と異なるのは、屋根部分に遮光テープを追加する点です。 さすがに屋根から光が漏れるは格好が悪いですので。

試験点灯の様子です。 2枚目の写真で、幕の明かりが前照灯に回り込んでいます。 実際は写真ほど酷くないのですが、幕と前照灯のパーツが一体モノなので、どうしてもこうなります。 これを避けるには、幕と前照灯のパーツを切り離して遮光し直すしかないようですが、面倒なので今回はこのままにしておきました。 今日はここまでです。次は下回りです。 では。<(_)>

鉄道コレ 京都市営地下鉄10系 ライト類点灯化 1

準備だけしてサボっていた「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化ですが、やっとですが取りかかりました。ノーマルバージョン(一般流通品)の10系です。 幕が「急行 奈良」です。

こちらは京都市交通局の地下鉄の日(5月29日)の通販限定バージョンです。 (数量限定商品でしたが余裕を持って注文できました。) こちらの幕は「京都」です。 先のノーマルバージョンと車番は同じで幕だけが異なります。

点灯化にはイズムワークスさんのキットを使います。 今回は室内灯を取り付けませんので、集電キットは2両分です。

気をつけなければいけないのは、イズムワークスさんのホームページでそのまま注文すると通過標識灯が点灯するライトユニットが送られてきます。 ですので、通販限定の「京都」幕の車両用が欲しい場合は注文画面の備考欄に「通過標識灯なし」と記入しなければいけません。 写真は「通過標識灯なし」の点灯化キットです。

今日はここまでです。 なんだかんだ言って作業すらしていませんね。いつ終わるんでしょう。(^^; では。<(_)>

マイクロエース 50系5000番代 快速海峡 台車交換

記事の流れとしては先週の記事(TOMIX 50系 快速海峡 発売予告)の続きになります。 オハ51-5003とオハ51-5004(カーペットカー)をKATOのTR217の台車に交換しました。 台車の製品番号は記録に残っていなくて不明です。随分前に行った作業のため途中の写真が無く、こんな感じになりました的な写真だけです。 左が台車を交換した車両で、その加工状況です。 左右の車両を見比べると、台車交換に合わせて車高を調整するために床板側を削り込んで、中心軸代わりの白い中空プラ棒を突っ込んでいるのがわかると思います。

台車にはTOMIX製の集電スプリングを差し込む穴を開けています。 車高を合わせるのに床板側に出っ張った集電板が邪魔になるときは、集電板の頭を少し削ります。 台車の首振りが渋くなりますので、気になる場合は集電スプリングを少し短めにカットします。 室内灯を取り付けるつもりがないならば、無駄な加工と言われるとそれまでなのですが。 では。<(_)>

TOMIX モハ164 800 部品取り

TOMIX 2975 モハ164 800をストックの山から引っ張り出してきました。J.R.と銘打たれています。製品のどこかがそういう時代設定になっているのでしょうか。 あと橙色の塗装から緑色が透けて見えているような感じで、見るからに古そうな感じです。

何でこれを出してきたかというと、先日の167系セットのM車をT車にできないかと思ったからです。 写真の上がモハ164で、下が新しいモハ166です。以降の写真も同様です。 写真で見る以上に色味が全然違いますので、混結は無理でしょう。

屋根は同じかなと思って見ていましたが、避雷器が違いました。

床板は双方とも刻印が2961で同じでした。 しかしモハ164は旧集電の銀車輪で、しかも集電板や集電スプリングも付属していません。 カプラーも線ばねタイプのTNカプラーでした。 新しいだけあって、モハ166のTNカプラーは空気管やステップが表現されています。

上がモハ164で、下が交換しようとしているモハ166の動力ユニットです。 シートの色が違っており、塗装するか脳内変換するかを迫られます。

めげずにモハ164の床板をモハ166のM車のボディーに取り付けました。 さすがにポン替えレベルで取り付けできます。 ただし、カプラーは元の動力ユニットから調達できますが、黒色車輪を別途に調達しなければならず、室内灯を入れるならば集電部品も必要です。 シートの色も折角の青色がクリーム色になってしまい、今回の試みは現実的ではないという結論になりました。 では。<(_)>

TOMIX 287系 M-13モーター 交換

早速ですがTOMIX 287系に対して、先日に入荷したM-13モーターへ交換しました。

今回モーターを交換したのは98987 287系 パンダくろしおです。

車両セットの説明書に添付されているパーツリストをみると、0623 M-9モーター(TYPE3)が指定されていますが、今回はこれを0617 M-13モーター(TYPE2)に交換します。

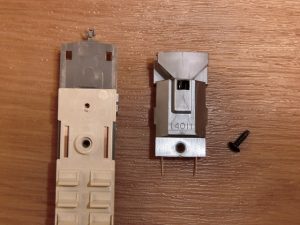

まず、動力ユニットのシートパーツを外します。 シートパーツはダイキャストに爪を引っかけた形で固定されています。 私は小さな精密ドライバーで優しく抉るようにシートパーツの爪を外しました。

動力伝達部を外してみました。 モーターのみの交換で簡単に何とかなりそうです。

M-13モーターです。1.5k円程する高級品です。 これに交換します。

取替作業自体は簡単で、モーターを入れ替えたら座席側に張り付いている絶縁シートの位置合わせに気を付けながら動力伝達部が実装されているダイキャストとシートパーツを組み合わせて完成です。

さて、結局のところモーターを交換してどうなったのかということですが、各モーターでの始動時の写真を撮りました。 1枚目の写真がモーターの交換前で、2枚目の写真が交換後です。 写真ではわかりづらいのですが、起動時のパワーユニットのダイヤルの位置には大差がありません。M-13モータに交換したほうが、旧モーターの時よりもダイヤルをわずかに少し右に回して電圧を上げる必要があるかなと言ったところですが、誤差の範囲だと思います。 それよりもM-13モータのほうが低速での動き出しがスムーズになったような気がします。 ちなみに今回は高速試験やトルク試験はしていませんが、TOMIXではM-13モータ搭載車と別のモーターの搭載車は併結ができないとアナウンスしているので、モータの各種特性は大幅に変更されているようです。 財布に余裕があればですが、そのあたりを気にしながら、既存の車両のモーター交換を行うのはありかもしれません。 それでは。<(_)>

TOMIX M-13モーター 入荷

TOMIX 373系 側面JRマーク転写

マイクロエース 167系 修学旅行色 入線

マイクロエースのA-5320 国鉄167系 修学旅行色 非冷房「わかくさ」8両セットが入線しました。中古品が安かったのでついポチッとしちゃったと言うパターンです。 TOMIX製のほうがモノは良さそうですが、プレ値がついていて欲しくても高価で手が出ません。

付属品はKATOカプラーアダプターと幌が2つ。 あとは写真の通りの「わかくさ」のヘッドマークとシールです。

お顔の写真です。 何故かタイフォンがフジツボ状態なのとダミーの連結器周りがスカスカなのが気になります。 けどタイフォンは見慣れてくると気にならなくなるのが不思議です。 修正するとしても大工事になって失敗しそうなのでそのままにしておきます。

標準のアーノルドカプラーだと連結面の間隔はこんな感じです。 KATOカプラーに替えても同じ位でした。

酷いのが先頭車同士の連結面です。プラレールの方がマシではと思ってしまいます。 実寸大に換算すると1.8mほどになりました。

KATOカプラーにするとこれくらいです。 切妻の中間車ならともかく折妻の先頭車同士では意外に気になります。

流石に我慢がならなかったのでTNカプラーに交換することにしました。 スカートとカプラーを慎重に外し、スカートはそのまま使ってTNカプラーに交換します。 TNカプラーは0374の6個入を使います。 結局のところ全車を交換してしまったので0374を3セット使いました。

交換前後の写真です。 実車との相違はともかく、交換後の方がカプラー周りが締まって見えます。

間隔が詰まりました。

と言うことで、中間車もTNカプラー化をしようとしたのですが、その途中で動力車のブレーキシリンダーの位置がおかしいことに気づきました。 写真の丸印のシリンダーがその矢印の先にあるのが正解だと思います。実際、実車の写真もそうですし、模型も動力車以外はそうなっています。

台車の前後を入れ替えてしまえばシリンダーの位置については解決するのですが、今度は丸印のKATOカプラー用の突き出しがTNカプラーと干渉してしまいます。 邪魔な突き出しを切断しようかとも考えましたが、ジャンク箱にブレーキシリンダーの位置が改善されている最近の製品から外した同じ形の台車がありましたので、それに交換しようと思いつきました。

しかしそう上手くいかないのがマイクロエースの製品です。 台車と床板の接続部分の形状が異なっていて、そのままポン替えができません。 そこで台車を分解し、床板と接続されるギアボックスはそのまま利用することにして、丸印のシリンダーのモールドが変更された台車枠の部分だけを交換します。

無事に交換ができました。 台車と床板との嵌め合いにも問題はなく、通電時の車輪の動きもスムーズです。

外観の写真です。 シリンダーが正規の位置になっています。

次に動力車以外の車両です。 表向きは簡単にTN化が可能でしたが、実際に走行させてみると台車のカプラーソケットの突き出しがTNカプラーに干渉して、曲線通過時に脱線しました。 本当に手を焼かせてくれます。

とりあえずTNカプラーだけを削って凌ごうとしましたが、どうしても干渉は収まらず、結局は台車側の干渉部分もカットすることで落ち着きました。

加工後の写真です。台車の(上下左右の)首振り時の干渉はなくなりました。 何か面倒なことになってしまいましたが、よく考えるとアーノルドカプラーやKATOカプラーにしないのならば、潔くカプラーソケットの突き出し自体をカットする方が簡単でした。

一応、これで加工的な整備は終わりです。 あとは幕のシールの貼り付けと、ヘッドマークを両面テープで貼るだけでしょうか。 マイクロエース製品の年代物なので動力系の金属部分の経年劣化は相当なものですが、さすがに中古品の専門店で整備されているだけあって、台車をいじった前後とも意外とスムーズに走行しました。 気が向いたらその動力系の金属部分の分解洗浄と灯火類のLED化をする予定です。 本来ならば旧型国電を除いて乗車したことのない非冷房の電車は守備範囲外なのですが、見たことすらない修学旅行色をポチったのは、在来線の電車での修学旅行に一種の憧れを感じたからです。 すでに修学旅行は新幹線とか飛行機の世代ですので、一昔(二昔?)前の修学旅行の学生たちの様子を想像しながらこの模型を楽しんでいます。 それでは。<(_)>

KATO 阪急 6300系 標識灯点灯化

5年ぶりのKATO 阪急6300系のネタです。 この前は標識灯の点灯化の改造により破壊されたライトリムの再生を行いましたが、今度は内部のリード線とチップLEDの半田付けが甘くて標識灯と尾灯が点滅するようになってしまいました。(ほとんど走らせていないんですけど・・・。) これをハンダ揚げで修繕しようと思ったのですが、他にもいろいろと不満点があったので、中古品のドナーを入手できたこともあり、ドナーの灯火系を使って点灯化の改造を行うことにしました。元の状態を再現した写真です。 ・ハンダ付けが甘く、内部配線の接触不良で標識灯と尾灯が点いたり点かなかったりする。 ・前照灯はきれいな電球色だが、標識灯は黄緑色に見える。(写真よりも緑色っぽいです。) ・標識灯の導光材の先端が切りっぱなしのようで、ささくれている。 ・ライトリムに修繕痕がある。(←以前の作業です。) (標識灯を消灯させた写真の方がわかりやすかったですね。) と、いくつか不満点があったので、今回はお金を払って作業を依頼するのではなく、自分の手で点灯化の改造を行うこととしました。(イズムワークスさんの点灯化キットを使いますが。)

中古で調達したドナーさんです。 残念ながら新マークのロットで、所有している車両と異なります。 よって、標識灯部分の銀色のパーツとライトユニットだけを提供してもらいます。

改造をすると言っても最初から細工をし始めると手間なので、ここは割り切ってイズムワークスさんの点灯化キットの標識灯と尾灯部分を拝借します。 後で写真が出てきますが、イズムワークスさんの導光材は先端に丸め処理をしてあり、これだけでも見栄えが格段に良くなります。

まずは、標識灯の加工から始めます。 ドナーからもらったパーツには標識灯の穴が開いていません。

ピンバイスで標識灯の穴を開けますが、その前にポンチを打ちます。 しかし、丸く盛り上がったモールドにポンチを打つことになるので、そのままでは滑って位置が定まりません。 なので、セロハンテープを貼って滑り止めにします。

ポンチを打った後は、キリでφ0.4mmから順にφ0.8mmまでズレを修正しながら穴を広げていきます。

元のライトレンズのサポートパーツを上下に切断して上の前照灯の部分だけを使います。 切断できたら標識灯のパーツ、サポートパーツ、前面ガラスを木工用ボンドで固定します。

点灯化キットのライト基板にも軽加工を施します。 このまま取り付けると導光材が外に突き出てしまうので、点灯化キットに付属している白いプラ棒で控えを取ります。 プラ棒の断面の長手方向を進行方向に向けてライト基板の導光材のある側に木工用ボンドで貼り付けました。

今回は作業終了後の手直しとして取り付けたのですが、この段階で光漏れ対策としてプラ棒と一緒にライトユニットの上側に長細いウレタンを貼り付けておくべきでした。 2枚目の写真は先ほどの写真との合成写真です。イメージとしてはこんな感じです。 実は気がついたのが最終の試験点灯時でライト基板を固定してしまっており、縫い針を使って隙間からウレタンをボディー(前面ガラス下)とライト基板の間に挿入しました。なので接着は出来ていませんが、上手く固定されて大丈夫なようです。

ドナーから提供してもらったライトユニットを加工します。 ライト基板を抜き出します。

ライト基板から電球を取り外して、ダイオードを1本だけ撤去し、穴を3カ所、パターンカットを1カ所の加工を行います。

新たに電球色LEDと1kΩの抵抗器を半田付けし、加工の終わったライト基板をライトケースに戻します。(ハンダブリッジも忘れないようにしておきますが、後で導電テープを貼るので、ちょこっとブリッジしてパターン面の平らな部分をなるべく残すようにします。) 基板をライトケースに取り付け、標識灯と尾灯のライト基板へ電源を供給するための導電テープをライトユニット脇に巻きます。

ライトユニットを床板に取り付けた写真です。こんな感じになりました。

ライト基板をボディーに取り付け、基板の左右の電極に5mm×24mmの導電テープを貼ります。 その後、側面ガラスパーツのツメ(2枚目の写真の丸印内)を覆うように導電テープを左右共に貼ります。当然、先に貼った導電テープと重なるように貼って、電気的に接続しておきます。 これでボディーと床板を組んだときに、ボディーのライト基板と床板のライトユニットが電気的に接続されるようになります。

ボディーと床板を組んで試験通電をしてみました。 気になっていた標識灯の色はきれいな電球色になっています。 その他の見た目もすべて改善され、これで長年気になっていた問題が解決しました。 当時はイズムワークスさんから点灯化キットが発売されていたのかは定かではないのですが、発売されていたなら最初から頼っておくべきでした。 それでは。<(_)>