サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

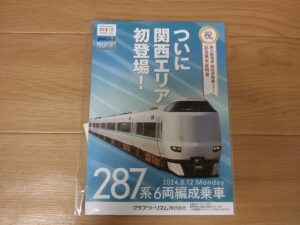

関西貨物線ツアー 参加

関西貨物線ツアーに参加しました。

関西初だそうです。

ルート図です。

スタートは新大阪駅です。

287系ヒネHC602編成です。 幕は団体でした。列車番号は神戸貨物ターミナルまで9563Mだそうです。 11:17発の予定でしたが、先行の特急列車が遅れていて、2分遅れで出発しました。 これから17時過ぎまで、列車から降りることができない缶詰の旅が始まります。

新大阪駅を2分延発でしたが、大阪駅の運転停車で遅れを取り戻し、西宮駅には定刻で到着です。 待避線で運転停車です。

摩耶駅の待避線でも運転停車です。

神戸貨物ターミナル駅にやってきました。 ここで折り返し9564Mとなります。

今日一番の目玉の北方貨物線です。 右手に網干総合車両所宮原支所を見ることができます。

吹田貨物ターミナル駅に到着です。 日本で一番長い駅らしいです。 構内に稲荷神社が見えます。

京都駅にやってきました。 この駅で折り返しです。 隣に特急きのさきが停まっていました。

入換扱いで京都鉄道博物館の隣を通って、京都貨物駅に向かいます。

京都貨物駅です。 新幹線が遠くに見える景色は新鮮です。

9565Mとなり、さらに進んで山崎駅の待避線で運転停車です。

吹田駅・大阪駅(地下)と運転停車が続きます。

最後の目的地の安治川口駅に到着です。

遠くにスーパーレールカーゴがお休み中です。 9566Mとなって、新大阪への帰路に就きます。

西九条駅で運転停車をして新大阪駅に帰ります。

新大阪駅に帰ってきました。 およそ6時間の旅でした。

お土産のサボです。 車内では鉄道ツアーの余り物の販売がありました。 北方貨物線は初めてだったので、それだけでも価値があったのですが、欲を言えば大阪貨物ターミナル駅と京都駅の西側のアンダーパス通過があれば完璧でした。 それはクラブツーリズムに希望を出して次回以降に期待したいと思います。 それでは。<(_)>

MicroAce シキ801 入線

マイクロエース A-8576 シキ801とK0002 積荷(B1梁用)が入線しました。シキ801は、お馴染みのブックケース、積荷はブリスターパックです。

ブックケースを置けてみると中身はスカスカです。 前回品は積荷とヨ8000が2両入っていましたから、余計にそう感じます。

荷梁と台車ユニットです。 荷梁は樹脂製です。 台車ユニットは台車と装飾パーツが樹脂製で、梁や枠が金属製です。

付属品です。 使用するのはガイド部品2個とネジ2個です。 残りは紛失や破損に備えた予備パーツです。

そのまま台車ユニットに荷梁を載せるとこんな感じです。

上から見るとこんな感じです。 カーブレールC280とC317の複線上ですが、空荷のままなら問題なく走行できそうです。

次に荷物を挟んでみます。

梁を繫いでいるピンを外します。 裏側から指で押せば簡単に外れます。

荷物を挟み込んで、再びピンで固定します。

線路に載せるとこんな感じです。

上から見てみます。 このまま走らせると、複線のすれ違い時にカーブの内側の車両に接触してしまいそうです。

そこでマイクロエースはボルスターを移動させることを考えました。 確かに軸間距離が短くなれば、オーバーハングも小さくなります。

説明の通りボルスター部品の移動と、ガイド部品の取り付けを行います。 ネジが固いので、ねじ山をつぶさないように気をつけます。

ボルスター部品の移動後の様子です。

これなら問題なく複線区間を走行できそうです。

さて片付けるときですが、面倒なのでボルスター部品は移動したままにしています。

ボルスターの位置を変えたままでも、雰囲気は変わらないようです。

上から見た様子です。 ボルスターの位置が移動していることを気にしないなら、このまま常用しても良いと思います。

大物車は言うなればネタ車なんですが、TOMIXのシキ1000に物足り無さ感じているなら、こういう模型も面白いのではないでしょうか。 では。<(_)>

KATO DD51 愛知機関区 常点灯化

KATO 7008-B DD51 800 愛知機関区 一般色を常点灯化します。CT-WorksのLK-003を使います。

キャブは丸印のダボで止まっています。 反対側は車体中心に対して点対称の位置にあります。

ボンネットは丸印のダボで止まっています。 TOMIXのDD51と違って、ボンネットは上にスライドさせます。

運転台パーツを外すとライト基板が露出しますので、基板を矢印の方向にスライドさせます。

端子金具ごとはずれますので、端子金具をCT-worksの基板に移植します。 端子金具は基板を挟み込むように食いついていますが、簡単に外れます。

端子金具を移植した基板を車体に戻します。 あとは逆順に復旧します。

常点灯化の完成です。 カプラーをTNカプラーに改造するかどうかを悩み中です。 それでは。<(_)>

KATO DD51 愛知機関区 車番変更

KATO 7008-B DD51 800 愛知機関区 一般色の車番を変更します。 ネットで画像を漁ると、ステップを交換したので1805号機が一番しっくりくるようです。付属品の車番を探すと、あるはずの「DD51-1805」がありません。 調べると、この車番のセットは7008-A DD51 800 愛知機関区 JR貨物色のものです。 前オーナーか中古店のどこかでパーツが入れ替わったようです。 中途半端な店で中古品を購入するとこういうことがありますね。 さて、一般色の7008-Bは特別企画品扱いなので、車番がASSYで発売される見込みも薄いです。 仕方がないので、ナンバープレートをアルティメットニッパーでカットして切り接ぎをします。 今回は「DD51 1802」から「DD51 180」を、「DD51」から「5」を切り出して使います。

切り接いで、ボディーに並べた写真です。 ボディーへの接着は木工用ボンドを使っています。 切り口が綺麗だと継ぎ目がわかりません。

やっと、DD51-1805の完成です。 では。<(_)>

KATO DD51 愛知機関区 ステップ交換

KATO 7008-B DD51 800 愛知機関区 一般色のステップを交換します。中古で買ったDD51です。

1805号機にしたいのですが、ステップの形が違うようです。

ばらしてみるとステップは台枠にモールドされています。

ステップをアルティメットニッパーで切断します。

こちらは先日交換したTOMIX 米子機関区の台枠ですが、こちらもステップをアルティメットニッパーで切断します。 KATOのDD51と較べて、ステップの根元のモールドが複雑で、切り出しが面倒でした。

KATOの台枠にTOMIXのステップを瞬間接着剤で固定します。 接着部が白化して気になるようなら、つや消しブラックで塗ってごまかします。

組み立てて完成です。 ナンバーは後日変更予定で、暫定的に896号機にしておきます。 では。<(_)>